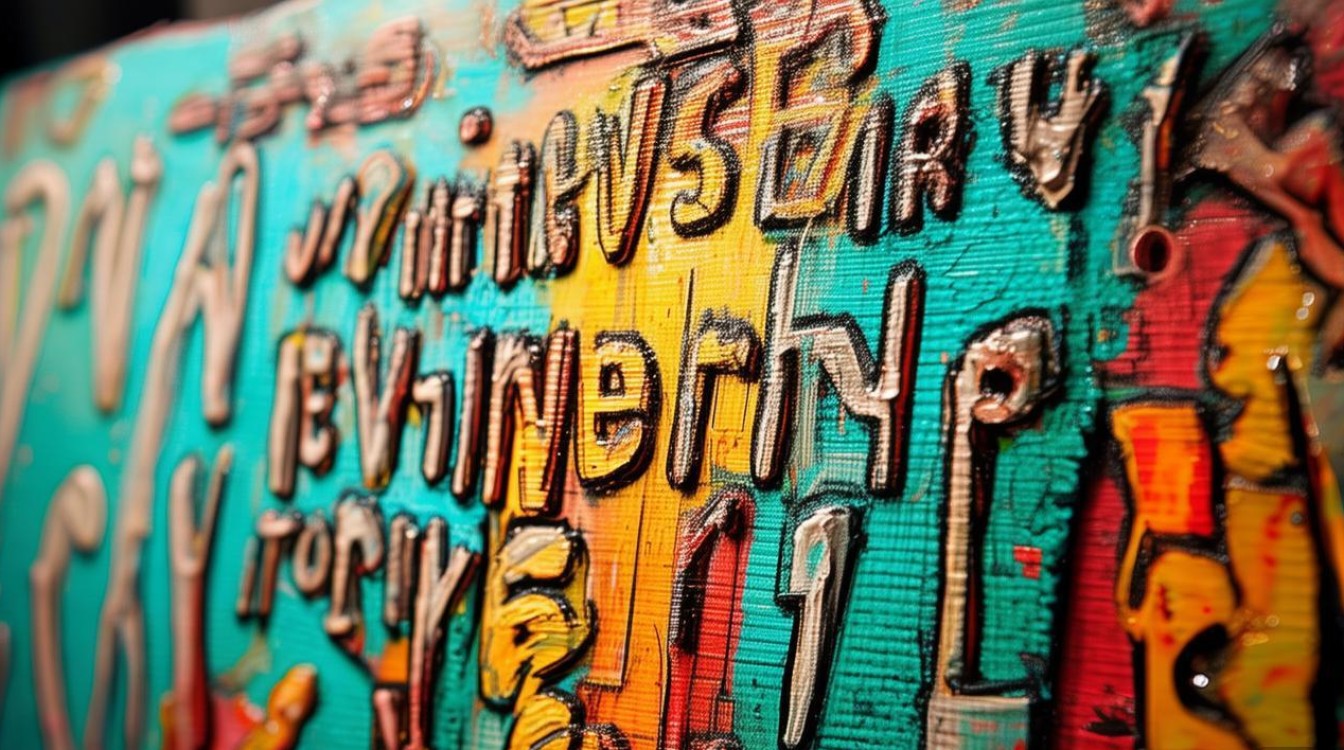

里的趣味文字,打破常规字形,融入创意元素,以独特笔触与构图展现灵动美感,兼具艺术性与趣味性

定义与核心特征

所谓“美术中的趣味文字”,并非简单地指写得好看的字体,而是通过巧妙的结构变形、夸张的比例处理、丰富的色彩搭配以及意象化的符号组合,使原本功能性的文字超越语言本身的桎梏,成为具有审美价值和文化内涵的视觉符号系统,其核心特征包括:

- 形态重构:如将笔画拉伸、扭曲或拼接成特定图案;

- 语义延伸:利用谐音、双关等手法引发联想;

- 情感强化:通过线条粗细、墨色浓淡传递情绪;

- 交互体验:部分作品甚至融入动态元素或触觉材质。

在儿童绘本中常见的立体凸起字母书,就属于典型的触觉型趣味文字设计;而街头涂鸦艺术家创作的3D透视效果标语,则展现了空间维度的创新应用。

创作技法分类表

| 类型 | 典型手法 | 适用场景举例 | 视觉效果特点 |

|---|---|---|---|

| 象形转化 | 把汉字拆解为具象物体(如“雨”字加点变水滴) | 教材插画、品牌LOGO | 直观生动,易于记忆 |

| 节奏韵律 | 通过大小/疏密对比模拟音乐节拍 | 诗歌排版、广告标语 | 动态平衡,富有张力 |

| 材质实验 | 结合光影投射、特殊纸张肌理 | 装置艺术、展览导视系统 | 多感官联动,层次丰富 |

| 数字融合 | AR技术让静态文字动起来 | 博物馆互动展项、新媒体艺术 | 虚实交错,突破物理限制 |

| 文化混搭 | 不同语言文字体系的跨界重组 | 国际文化交流项目、文创产品 | 碰撞出新奇的文化对话 |

以故宫博物院推出的“紫禁城瑞兽福袋”系列为例,设计师将篆体书法与卡通化的动物形象结合,既保留了传统韵味,又增添了现代萌趣感,正是对“象形转化”技法的成功实践。

教育价值与社会功能

在基础教育阶段引入趣味文字教学具有多重意义:

- 认知发展:帮助低龄儿童建立字形与意义的联结,研究表明,使用图像化文字的教学组比纯文本组的记忆留存率高出约40%;

- 审美启蒙:通过欣赏不同风格的字体设计,培养观察力和鉴赏能力;

- 跨学科链接:可与数学(对称性分析)、物理(力学平衡原理应用于立体字制作)等科目形成有机联系。

社会层面而言,优秀的趣味文字作品往往能成为城市文化地标,比如上海弄堂里的方言创意墙绘,既保留了地域特色,又吸引了游客驻足拍照传播,实现了文化传承与旅游经济的双赢。

技术演进带来的变革

数字工具的发展极大拓展了创作可能性:

- 矢量软件革命:Adobe Illustrator等工具使得复杂路径编辑变得简单高效;

- 参数化设计:基于算法生成动态可变的字体家族;

- 人工智能辅助:AI能够根据输入关键词自动推荐配色方案和版式布局;

- 3D打印突破:实现从二维平面到三维实体的自由转换。

但值得注意的是,过度依赖技术可能导致“为炫技而炫技”的误区,真正优秀的作品仍需建立在扎实的传统功底之上,正如书法家启功先生所言:“先求平正,再追险绝。”

经典案例解析

案例1:徐冰《地书》系列

这位当代艺术家创造了一套由符号、图标和简易图形构成的无国界文字体系,任何人无论母语是什么都能大致理解其含义,该作品颠覆了人们对语言文字的认知边界,证明了视觉沟通可以超越语言障碍。

案例2:日本平面设计大师原研哉为无印良品设计的极简主义标识系统

通过留白与负空间运用,将日文假名转化为具有禅意的视觉符号,完美诠释了品牌“空寂美学”的核心理念,这种克制的设计反而激发了观者的想象空间。

实践建议指南

对于想要尝试创作的人来说,可以从以下几个步骤入手:

- 主题选定:明确传达的核心信息是什么?是幽默调侃还是严肃叙事?

- 受众分析:考虑接收者的年龄层、文化背景等因素;

- 草图迭代:用铅笔快速勾勒多种方案进行比较;

- 材料试验:尝试不同载体(木板/布料/金属)的表现效果;

- 反馈调整:小范围测试后收集意见优化细节。

最好的灵感往往来源于生活观察——一片落叶的形状、老建筑上的斑驳痕迹都可能成为创作的触发点。

FAQs

Q1: 如何判断自己的趣味文字设计是否成功?

A: 成功的标准应包含三个维度:①功能性(能否清晰传达信息)、②艺术性(是否具备视觉吸引力)、③情感共鸣(能否引发特定心理反应),可以通过用户调研获取数据支持,例如测试不同版本设计的辨识度差异,或者监测社交媒体上的互动量作为参考指标,但最终评判还需回归到创作者的初衷是否得到恰当表达。

Q2: 完全没有绘画基础的人也能做好趣味文字吗?

A: 当然可以!许多优秀的字体设计师最初也非科班出身,关键在于培养敏锐的形式感知能力和持续练习,建议从临摹经典案例开始,逐步掌握基本规律后再加入个人风格,现在有很多在线课程和设计社区提供免费资源,只要保持热情并善于学习,完全有可能创作