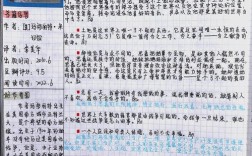

太阳为核心主题,用思维导图梳理其结构、能量辐射、对地球影响等要点。

《太阳:宇宙中的璀璨之星》思维导图详细内容

基本信息

| 属性 | 详情 |

|---|---|

| 天体类型 | 恒星 |

| 所属星系 | 银河系 |

| 距离地球平均距离 | 约1.496亿千米(即一个天文单位) |

| 直径 | 大约139.2万千米 |

| 质量 | 约为地球质量的33万倍 |

| 表面温度 | 约5500℃ |

| 核心温度 | 高达上千万摄氏度 |

结构组成

(一)日冕

- 位置与外观:位于太阳的最外层,只有在日全食时才能被肉眼观察到,呈现为银白色的光芒环绕着太阳,它是由高温稀薄的等离子体构成,形状不规则且不断变化。

- 特性与作用:日冕物质抛射会向星际空间释放大量带电粒子流,这些粒子流对地球磁场和电离层产生影响,有时还会引发极光现象,研究日冕有助于了解太阳活动的机制以及恒星大气层的物理过程。

(二)色球层

- 位置与特点:处在光球之上,厚度相对较薄,其颜色呈玫瑰色,可通过特殊望远镜观测到,这一层中存在着许多复杂的精细结构,如谱斑、暗条等。

- 活动现象:耀斑是色球层上最为剧烈的能量释放事件之一,短时间内释放出巨大的能量、辐射和高能粒子,耀斑的发生会对地球的空间环境造成显著干扰,影响无线电通信、卫星运行等。

(三)光球层

- 视觉特征:是我们平常所看到的太阳明亮圆盘部分,也就是可见光主要发出的区域,它的亮度均匀稳定,但仔细观测会发现存在米粒组织和超米粒组织等对流单元。

- 能量来源基础:光球层的气体处于不停的对流运动状态,这种对流将内部核反应产生的能量传递到表层,并以电磁波的形式向外辐射,为整个太阳系提供光和热。

(四)辐射区与对流区

- 辐射区功能:位于光球层之下,在此区域内能量主要以辐射的形式进行传输,光子在多次散射和吸收的过程中逐渐向外转移。

- 对流区机制:再往内部就是对流区,这里物质呈等离子态,由于温度差异导致强烈的上升和下降气流,形成大规模的循环对流,进一步推动能量向核心方向聚集并参与核聚变反应。

(五)太阳核心

- 核聚变反应场所:这里是太阳的能量源泉,氢原子核在极高温度和压力下发生聚变反应生成氦原子核,同时释放出海量的光和热,每秒钟约有数百万吨的物质转化为能量。

- 极端条件支撑:核心处的密度极大,重力挤压使得物质紧密堆积,维持了足以引发持续核聚变的高温高压环境,正是这种自我消耗又自我维持的过程,保证了太阳数十亿年的稳定发光发热。

太阳活动及其影响

| 太阳活动类型 | 表现形式 | 对地球的影响 |

|---|---|---|

| 黑子 | 光球层上的暗黑色斑点,大小和数量随时间周期性变化 | 干扰地球磁场,使指南针不能正确指示方向;影响短波无线电通信;与气候异常相关联 |

| 耀斑 | 色球层的突然增亮现象,伴随大量能量释放 | 引起电离层扰动,中断无线电短波通信;损害卫星电子设备;可能触发磁暴,威胁宇航员健康 |

| 日珥 | 从色球层喷发的火焰状物质流 | 改变地球高层大气成分;影响空间天气状况 |

| 太阳风 | 持续从太阳上层大气射出的高速带电粒子流 | 塑造彗尾方向;压缩地球磁层边界;在两极地区产生绚丽多彩的极光 |

太阳与地球生命的关系

- 光照与光合作用:太阳提供的光照是地球上植物进行光合作用的必要条件,通过光合作用,植物将二氧化碳和水转化为有机物并储存能量,进而支撑整个食物链的基础,没有太阳的光能输入,地球上的生命将无法生存和发展。

- 热量平衡与气候调节:太阳辐射决定了地球表面的热量分布模式,驱动大气环流、水循环等自然过程,形成了多样化的气候带,适宜的气候条件为生物栖息提供了不同的生态环境,促进了物种的繁衍和进化。

- 昼夜节律与生物钟:太阳的东升西落造就了地球的昼夜交替现象,大多数生物根据昼夜变化调整自身的生理活动节奏,形成了内在的生物钟机制,这种节律性的行为有助于生物更好地适应环境变化,提高生存效率。

相关问题与解答

问题一:为什么说太阳是地球生命的源泉? 解答:太阳通过光合作用为植物提供能量,植物作为生产者构成了食物链的基础,养育了其他生物;其辐射热量维持了地球适宜的温度范围,保证液态水的存在,这是生命诞生和发展的关键因素之一;太阳引发的各种自然现象如大气环流、水循环等塑造了地球丰富多样的生态环境,为生命的演化提供了舞台,太阳被视为地球生命的源泉。

问题二:如何监测和预测太阳活动? 解答:科学家利用多种手段来监测太阳活动,包括地面天文台的大型望远镜、太空探测器上的精密仪器等,这些设备能够实时观测太阳的表面特征、磁场变化、粒子流强度等信息,基于长期积累的数据和先进的数学模型,研究人员可以分析太阳活动的规律性和周期性趋势,从而对未来一段时间内的太阳活动水平做出较为准确的预测,国际间的合作也有助于整合全球资源,提高监测和预测的准确性与时效性