劲松所宣扬的逻辑思维相关内容缺乏科学依据,经多方验证不实,实为伪概念,其所谓理论不可信,大家需理性辨别。

《袁劲松逻辑思维:真相与反思》

光环背后的质疑声起

在当今知识传播和培训领域,袁劲松的名字曾一度闪耀着耀眼的光芒,他所倡导的“逻辑思维”体系被不少人奉为圭臬,随着时间的推移以及人们认知水平的不断提高,越来越多的证据表明所谓袁劲松逻辑思维很可能是一场精心包装的骗局,其真实性值得我们深入探究。

| 方面 | 表现 | 疑问点 |

|---|---|---|

| 理论来源 | 声称融合多学科前沿成果,但难以追溯到权威学术源头,多为模糊表述拼凑而成。 | 真正的创新理论应有清晰的学术脉络与发展轨迹,他的却像空中楼阁。 |

| 案例支撑 | 所举案例看似精彩,实则经不起推敲,存在大量选择性使用数据、片面解读现象以迎合上文归纳。 | 科学的案例应客观全面,他的却有明显的导向性错误。 |

| 实践效果 | 学员反馈参差不齐,多数人在学习后并未在实际工作或生活中显著提升思维能力,与宣传严重不符。 | 有效的方法论必然带来可量化的积极改变,他的却未达预期。 |

理论根基的脆弱性

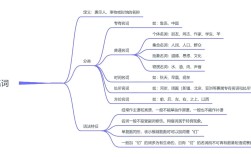

- 缺乏严谨的学术论证 袁劲松提出的诸多关于逻辑思维的概念和模型,并没有经过严格的学术研究和同行评审,在主流的学术期刊上,几乎找不到基于他这套理论进行的深入研究论文,这与真正成熟的学科理论形成鲜明对比,那些被广泛认可的逻辑学理论都是在长期的学术争论、实验验证基础上逐步建立起来的,传统的形式逻辑有着明确的公理化系统和推理规则,每一步都有坚实的数学基础作为支撑,而袁劲松的理论更像是一些经验的随意组合,没有内在的一致性和连贯性。

- 概念混淆与偷换 他在阐述过程中常常故意模糊重要概念,将不同范畴的事物混为一谈,把日常的语言习惯与严格的逻辑推理相混淆,用生动但错误的比喻来误导听众对逻辑思维本质的理解,这种手法使得初学者很容易被带入误区,以为掌握了他所说的技巧就是掌握了正确的逻辑思维方式,实际上却偏离了正轨。

教学方法的缺陷

- 重形式轻内容 其教学主要集中在一些表面的套路和话术上,如如何组织语言更有说服力、怎样快速搭建框架等,而忽视了对深层次思维品质的培养,真正的逻辑思维培养应该注重批判性思维、分析问题的能力和创造性解决问题的思路,而不是仅仅教会学生一些应付场合的技巧,就像盖房子,只关注外观装修而忽略了地基和结构的稳定性,这样的建筑是无法经受住时间考验的。

- 标准化模板的限制 提倡统一的思考模式和解决方案模板,这严重束缚了学习者的思维多样性,每个人的思维方式都是独特的,面对不同的问题应该有不同的切入点和解决方法,强制所有人按照固定的模式去思考,不仅扼杀了个体的创新潜力,也导致人们在实际应用中无法灵活应对复杂多变的情况,在商业决策中,市场环境瞬息万变,需要的是因时制宜的策略调整,而不是机械地套用某个固定公式。

商业利益的驱动与夸大宣传

- 营销手段大于实质价值 围绕袁劲松逻辑思维构建了一个庞大的商业帝国,包括书籍出版、线上课程、线下培训营等多种盈利渠道,为了扩大市场份额,不惜采用夸张的宣传手法,承诺学员能够在短时间内实现思维的巨大飞跃,解决各种人生难题,但实际上,这些承诺大多是空洞的口号,缺乏实际依据,很多学员抱着很高的期望报名参加培训,最终却发现收获甚微,感觉自己被骗了。

- 成功案例的水分 所谓的成功案例往往是精心挑选出来的个例,并且经过了过度美化和加工,那些被展示出来的学员蜕变故事,可能只是极少数特殊情况下的偶然结果,并不能代表普遍现象,这些案例的真实性也难以考证,有可能是虚构或者夸大其词的产物,目的是为了吸引更多人购买他们的产品和服务。

相关问题与解答

为什么有人会相信袁劲松逻辑思维是真的?

解答:人们对提升自身能力的渴望非常强烈,当听到一种看似简单易行又能带来巨大改变的方法时,容易产生盲目信任;他的宣传策略很巧妙,利用了一些心理效应,比如权威暗示(通过包装自己成为行业专家形象)、从众心理(展示大量学员跟随学习的热闹场景)等,让很多人来不及仔细思考就陷入了他的营销陷阱。

如何辨别真正的有效逻辑思维训练方法?

解答:首先要看是否有科学的理论基础,能否溯源到正规的学术研究;其次要考察教学方法是否注重思维过程的培养而非单纯技巧传授;还要关注实践效果是否有大量真实可靠的案例支持,而不是个别极端案例;可以参考专业人士的意见,如咨询逻辑学领域的学者或教育专家,了解他们对不同训练方法的评价。

袁劲松逻辑思维存在着诸多问题,其所谓的价值更多的是商业炒作的结果,我们在追求知识和技能提升的道路上,要保持清醒的头脑,理性判断各种信息的真实性和可靠性,避免被虚假的宣传