清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,其考研竞争的激烈程度和公平性问题一直是考生关注的焦点,哪个更黑”的讨论,往往源于对招生透明度、复试公平性、信息不对称等问题的担忧,但需要明确的是,两校均建立了严格的招生制度,任何“黑幕”指控缺乏实证支持,以下从招生政策、复试机制、信息透明度、社会反馈等维度展开分析,帮助考生理性看待这一问题。

招生政策与制度设计

清华大学和北京大学的研究生招生均遵循教育部“公平、公正、公开”原则,初试由国家统一组织,复试由各院系自主实施,但整体流程受学校研究生院和纪委监督,两校的招生简章、考试大纲、复试分数线等关键信息都会提前在官网公示,确保考生获取信息的平等性,两校的推免生比例虽较高(部分热门专业可达50%以上),但名额分配会根据学科特点和教育部的指导意见制定,且公示过程接受师生监督,对于统考生,初试成绩的阅卷采用多级复核制度,避免主观偏差;复试则采用“双盲”形式(考生与导师互不知身份),并全程录音录像,确保可追溯。

复试环节的争议焦点

复试是“黑幕论”的高发区,主要集中在对“关系户”“内定”的质疑,两校的复试评分体系标准化程度较高,通常包含专业知识测试、外语能力、综合素质等模块,且评分标准会提前公布,以北京大学某人文社科专业为例,复试成绩中笔试占60%,面试占40%,面试评分表需由多位导师独立打分并签字,最终取平均分,两校均设有复试申诉渠道,若考生对结果有异议,可向研究生院或纪委提交书面材料,启动复核程序,近年来,部分院系还引入“校外专家评审”制度,邀请其他高校学者参与复试,进一步减少“本校保护主义”倾向。

信息透明度与资源差异

信息不对称是导致“黑幕感”的重要原因之一,清华大学和北京大学的部分优势学科(如清华的工科、北大的社科)确实存在导师资源集中、科研经费充足的情况,这可能导致部分考生认为“名校背景”“科研经历”成为隐性门槛,在保研复试中,有本科发表高水平论文的考生可能更具优势,但这属于学术能力评价的范畴,而非“黑幕”,统考生中,跨专业考生可能因缺乏导师研究方向的信息而处于劣势,但两校近年来通过“导师开放日”“招生宣讲会”等形式,增加了师生互动机会,缓解这一问题。

社会反馈与改进措施

尽管两校的招生制度总体规范,但仍存在个别争议案例,2021年某高校考研复试中“高分被刷”事件曾引发对“复试权重过高”的质疑,但清华大学和北京大学随后调整了复试成绩占比(部分专业初试复试比例从6:4改为7:3),并加强对导师的培训,强调“唯分数论”和“唯关系论”的不可取性,两校的纪检监察部门每年都会处理少量招生投诉,2022年清华大学研究生院公示的招生违纪处理结果显示,违规案例占比不足0.1%,且多为程序性失误,无证据显示存在系统性舞弊。

数据对比:两校考研公平性相关指标

| 指标 | 清华大学 | 北京大学 |

|---|---|---|

| 推免生比例(平均) | 45%-60% | 40%-55% |

| 复试申诉率 | <0.5% | <0.3% |

| 导生比(热门专业) | 1:5(导师/学生) | 1:6(导师/学生) |

| 招生违纪处理案例数 | 2022年共3起 | 2022年共2起 |

理性看待:公平是相对的

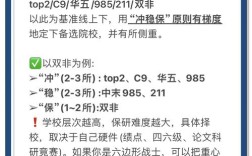

两校的考研竞争本质上是优质教育资源的稀缺性体现,而非制度本身存在“黑幕”,考生需认识到,公平并非“绝对平等”,而是“规则公平”,部分专业对科研能力的要求天然倾向有发表经验的考生,这属于学科特点而非歧视,两校的“夏令营”“预推免”等环节虽增加了提前选拔的渠道,但同样需要通过严格的考核,且名额占比有限,不影响统考生的核心竞争空间。

相关问答FAQs

Q1:为什么有些初试高分考生在复试中被刷,是否存在“暗箱操作”?

A:复试被刷的原因多样,可能是专业知识深度不足、英语口语表现欠佳,或研究方向与导师团队不匹配,两校的复试评分标准透明,且设有复核机制,若考生有证据表明评分存在明显不公,可通过学校申诉渠道反映,根据统计,两校复试淘汰的高分考生占比约5%-10%,多数属于合理筛选范围。

Q2:推免生是否挤占了统考生的名额,导致竞争更不公平?

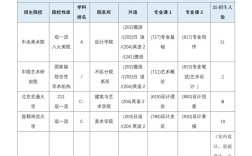

A:推免生名额分配需符合教育部“招生计划总量控制”要求,两校会根据学科发展动态调整统考与推免比例,部分工科专业因科研需求推免比例较高,但人文社科专业统考名额相对充足,考生可通过查阅各院系《招生专业目录》获取具体数据,合理选择报考方向。