选择中北大学哪个博士点更好,需要结合个人学术兴趣、职业规划、导师研究方向以及学科实力等多方面因素综合考量,中北大学作为一所特色鲜明的理工科高校,在仪器科学与技术、材料科学与工程、机械工程、兵器科学与技术等领域具有显著优势,不同博士点各有侧重,以下从学科实力、导师团队、科研平台、就业前景等维度进行详细分析,帮助考生做出更适合自己的选择。

学科实力与特色方向

中北大学的博士点建设以服务国家重大战略需求和行业特色为导向,优势学科主要集中在军工、新材料、智能制造等领域,在教育部学科评估中,“仪器科学与技术”获评B+,是学校的王牌学科,涵盖精密仪器、动态测试、智能传感等方向,尤其在武器系统测试、微纳传感器技术等方面成果突出;“材料科学与工程”获评B,以功能材料、纳米材料、新能源材料为特色,与山西转型综改产业紧密结合;“机械工程”获评B-,在智能制造、超精密加工、兵器机械设计等领域实力雄厚;“兵器科学与技术”作为国防特色学科,在弹药工程、发射技术、爆炸安全等方向具有不可替代的优势。“控制科学与工程”“计算机科学与技术”等学科也在智能控制、大数据应用等新兴方向快速发展,为考生提供更多元化选择。

导师团队与科研资源

博士培养质量很大程度上取决于导师的学术水平和科研资源,中北大学拥有以“长江学者”“国家杰出青年科学基金获得者”为代表的领军人才,以及一批在行业内具有影响力的中青年学者,仪器科学与技术学科的王某某教授团队长期从事动态测试与智能传感技术研究,承担多项国家级重点项目,实验室配备国际先进的测试设备;材料科学与工程学科的李某教授团队在新一代能源材料领域成果丰硕,与多家企业共建联合研发中心,考生可通过查阅学院官网、导师近年发表的论文(如《仪器仪表学报》《复合材料学报》等顶级期刊)、承担的科研项目(国家自然科学基金、国防科工项目等),评估导师的研究方向与自身兴趣的匹配度,学校拥有“动态测试技术”国家地方联合工程实验室、“先进不锈钢材料”教育部重点实验室等国家级科研平台,为博士生提供一流的实验条件和充足的科研经费支持。

科研平台与学术氛围

中北大学的科研平台注重学科交叉与产学研融合,在仪器科学与技术领域,“动态测试技术”国家地方联合工程实验室为武器装备、航空航天等领域提供关键测试技术支撑;材料学科则依托“先进不锈钢材料”教育部重点实验室,在特种冶金、材料改性等方向开展原创性研究,学校与兵器工业集团、航天科技集团等军工企业建立了深度合作关系,博士生有机会参与实际工程项目,将理论研究与工程应用结合,学校定期举办“中北科技论坛”“军工学术沙龙”等活动,邀请国内外知名学者交流,学术氛围浓厚,鼓励博士生跨学科合作,培养创新思维。

就业前景与发展路径

博士毕业生的就业去向与学科特色紧密相关,选择仪器科学与技术、兵器科学与技术等国防特色学科的毕业生,主要进入军工研究所、兵工集团、航天科技等单位,从事研发、技术管理工作,职业稳定性高,发展空间广阔;材料科学与工程、机械工程学科的毕业生则更受新能源、高端制造、新材料企业青睐,如太钢集团、比亚迪、华为等,部分学生选择继续从事博士后研究或进入高校任教,近年来,随着国家对“卡脖子”技术攻关的重视,中北大学特色学科毕业生在就业市场上具有较强的竞争力,起薪和职业晋升优势明显,学校地处山西太原,地方政府对高层次人才有专项引进政策,为留并发展的博士生提供住房补贴、科研启动资金等支持。

选择建议

- 兴趣导向:优先选择与本科或硕士阶段研究方向延续的学科,避免因跨度过大导致科研压力过大,若本科为测控技术,可重点考虑仪器科学与技术博士点;若从事材料合成研究,材料科学与工程学科更合适。

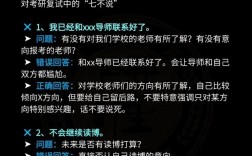

- 导师匹配:提前联系意向导师,了解其当前在研项目、对博士生的要求(如理论能力、实验技能)及毕业生的典型发展路径,确保导师风格与自身学习习惯契合。

- 资源评估:关注导师的科研经费、实验室设备、校企合作资源等,充足的资源保障是博士科研顺利开展的前提。

- 长远规划:若计划进入高校或科研院所,优先选择学术氛围浓厚、科研成果产出高的学科;若倾向于企业就业,可关注与产业结合紧密的学科方向。

相关问答FAQs

Q1:中北大学博士点中,仪器科学与技术和材料科学与工程哪个更容易申请?

A1:申请难度取决于当年报考人数、导师招生指标及考生自身背景,仪器科学与技术作为国家重点学科,报考人数较多,竞争相对激烈,但招生计划也较充足;材料科学与工程学科近年来发展迅速,报考热度上升,若考生在材料合成、表征等方面有扎实的研究基础和成果(如高水平论文、专利),申请成功率较高,建议提前与导师沟通,了解其招生意向,并提前准备科研计划书,突出与导师研究方向的契合度。

Q2:中北大学博士毕业要求有哪些?是否容易延期?

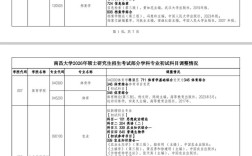

A2:中北大学博士毕业通常需满足以下条件:修满学分、发表至少2篇SCI/EI收录论文(一作或导师一作、本人二作)、完成博士学位论文并通过盲审和答辩,延期与否主要取决于科研进展,若研究方向创新性强、实验周期较长(如新材料制备与性能优化),可能需要适当延长学习时间;若选题与导师项目结合紧密、数据产出顺利,一般可在3-4年内毕业,建议入学后与导师共同制定研究计划,合理设定阶段性目标,确保科研进度可控。