我的故事思维导图像一棵不断生长的树,根须深扎于童年的记忆土壤,枝干延伸出成长的脉络,叶片上记录着每一个闪光的灵感,这张无形的地图指引我用逻辑串联碎片,用情感编织脉络,让零散的经历在思维的网络中找到属于自己的位置。

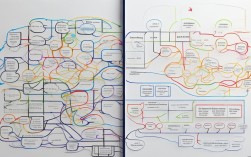

最初绘制思维导图时,我习惯将中心主题放在纸张正中央,用粗重的线条勾勒出主干,大学四年"这个主题,我向外延伸出"学业""社交""实践""情感"四个主分支,每个主分支又继续细分,在"学业"分支下,我列出专业课程、科研项目、技能证书等子节点,用不同颜色的笔标注出重点内容和时间节点,这种视觉化的呈现方式让复杂的经历变得条理分明,我能够清晰地看到自己在每个阶段的成长轨迹。

随着思维导图的不断完善,我发现了它的更多可能性,在准备考研时,我将"目标院校""备考计划""复习资料""时间管理"作为主分支,每个分支下再细分具体科目和每日任务,当我感到迷茫时,只需看着这张导图,就能迅速找回方向,那些曾经被忽略的细节,每周模拟测试""错题整理"等小节点,在导图的提醒下变得格外重要,它们像一颗颗螺丝钉,稳固着整个知识体系。

思维导图还帮助我突破了写作瓶颈,在创作小说时,我以"悬疑故事"为中心,发散出"人物设定""情节走向""环境描写""伏笔铺设"等分支,每个角色都有独立的子节点,记录着他们的性格特点和成长弧光;关键情节点用红色标注,并标注出前后呼应的关系,这种结构化的思考方式,让我能够在保持创意的同时,确保故事的逻辑严密,当写到第十五章时,我只需回顾导图中的伏笔节点,就能自然地将前期线索融入当前情节。

这张思维导图也是我自我反思的工具,在年末总结时,我会将"年度收获""不足之处""改进计划"作为主分支,用具体事例填充每个节点,通过对比不同年份的导图,我能直观地看到自己的变化轨迹,比如2022年的"社交"分支下只有"班级活动"一个节点,而2023年则增加了"社团管理""志愿活动""行业交流"等丰富内容,这种视觉化的成长记录给了我持续前进的动力。

在团队协作中,思维导图展现出了强大的协同效应,我们曾用导图策划校园文化节,将"活动策划""宣传推广""物资准备"等任务分配给不同小组,每个小组的子节点都标注了负责人和截止日期,当某个环节出现问题时,我们只需在导图上调整相应节点,就能快速重新分配资源,这种透明化的协作方式,让团队效率提升了近30%。

我的故事思维导图已经延伸到了生活的方方面面,从旅行计划到职业规划,从读书笔记到健康管理,这张不断生长的思维网络,帮助我在信息的海洋中保持清醒,在人生的道路上稳步前行,它不仅是一种工具,更是一种思维方式,让我学会用系统的眼光看世界,用逻辑的框架梳理生活,用创意的色彩点亮平凡的日子。

FAQs

-

思维导图适合哪些类型的学习场景?

思维导图特别适合需要梳理大量信息的场景,如备考复习、论文写作、项目策划等,它通过视觉化呈现知识点之间的关联,帮助学习者建立知识框架,提高记忆效率,对于需要发散思维的创意工作,如头脑风暴、故事创作等,思维导图也能有效激发联想能力。 -

如何保持思维导图的动态更新?

建议定期回顾和修订思维导图,每周或每月进行一次补充调整,可以使用数字工具如XMind、MindMaster等,方便随时修改和同步;也可以准备活页纸导图,方便增删页面,关键是要养成持续记录的习惯,将新的想法、学到的新知识及时添加到相应分支中,保持思维导图的鲜活性和实用性。