在选择研究生阶段的专业方向时,“导航与交通”作为一个交叉学科领域,常常引发学生的困惑。“导航”与“交通”并非两个独立的选择,而是相互关联、各有侧重的两个分支方向,其核心差异在于研究目标、技术手段和应用场景,本文将从学科内涵、就业前景、能力要求、院校资源等多个维度展开分析,帮助读者结合自身兴趣与职业规划做出合理判断。

从学科内涵来看,“导航”更侧重于空间位置信息的获取、处理与应用,核心研究内容包括卫星导航(如GPS、北斗)、惯性导航、组合导航、视觉导航、室内定位技术等,涉及测绘科学、电子信息、计算机科学、控制理论等多个领域,其典型应用场景包括自动驾驶的高精度定位、无人机航路规划、移动端地图服务、机器人自主导航等,而“交通”则更关注交通系统的规划、设计、管理与优化,核心研究方向涵盖交通流理论、交通规划与设计、智能交通系统(ITS)、交通经济学、交通安全与环境等,依赖运筹学、系统工程、统计学、城市规划等学科基础,应用场景包括城市交通拥堵治理、公共交通系统优化、智慧交通基础设施建设、交通政策制定等,导航解决“我在哪、要去哪、怎么去”的位置与路径问题,交通则解决“路怎么修、车怎么走、系统怎么高效运行”的资源与组织问题。

就业前景方面,两个方向均受益于“新基建”“智慧城市”“自动驾驶”等国家战略的推动,但细分领域存在差异,导航方向的毕业生多进入高技术企业,如华为、百度、大疆、商汤科技等从事算法研发(如定位算法、SLAM)、硬件设计(如导航模组)、产品开发(如地图服务、AR导航);也可进入航天科技、兵器工业等研究所从事国防相关导航系统研发,薪资水平较高,尤其对算法能力强的硕士毕业生,起薪普遍可达20-35万元/年,交通方向的就业面更广,包括政府交通部门(如交通运输部、地方交通局)、规划设计院(如中交、城规院)、交通咨询公司(如奥雅纳、WS Atkins)、互联网企业(如滴滴、高德交通事业部)等,岗位涉及交通规划师、数据分析师、政策研究员、智慧交通产品经理等,虽然起薪略低于导航方向(普遍15-25万元/年),但职业稳定性较高,且在体制内或大型设计院有清晰的晋升路径。

能力要求上,两个方向对学生的知识结构存在差异化需求,导航方向要求扎实的数学基础(如线性代数、概率论、最优化方法)、编程能力(C++/Python是主流)、算法设计与实现能力,以及一定的硬件知识(如传感器原理),对空间想象能力、逻辑推理能力和创新思维要求较高,适合喜欢动手实践、解决技术难题的学生,交通方向则更强调数据分析能力(掌握SPSS、MATLAB、TransCAD等工具)、系统建模能力、政策解读能力和跨学科协作能力,需熟悉交通调查方法、交通仿真软件(如VISSIM)和经济学原理,适合善于宏观思考、关注社会问题、沟通能力强的学生,值得注意的是,随着“车路协同”“智慧交通”等概念的兴起,两个方向的交叉点逐渐增多,掌握“导航+交通”复合技能的学生(如从事高精度地图与交通流融合分析)更具竞争力。

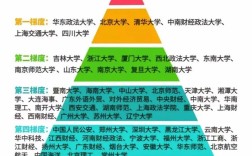

院校资源与导师方向是选择时的重要参考,国内在导航领域实力较强的院校包括:北京航空航天大学(惯性导航、组合导航)、国防科技大学(卫星导航、抗干扰技术)、武汉大学(卫星导航、位置服务)、哈尔滨工业大学(视觉导航、机器人导航)等;交通领域的传统强校有:同济大学(交通规划、智能交通)、东南大学(交通工程、道路工程)、清华大学(交通系统、物流工程)、北京交通大学(轨道交通、智能运输系统)等,建议通过查阅目标院校导师的研究课题(如是否为“导航算法”“交通流建模”“车路协同”等)、实验室平台(如是否拥有国家工程实验室、省部级重点实验室)以及校企合作项目(如与车企、地图厂商的合作)来判断研究方向与个人兴趣的匹配度。

为更直观对比两者的差异,以下从核心维度进行总结:

| 比较维度 | 导航方向 | 交通方向 |

|---|---|---|

| 核心目标 | 位置信息获取与路径规划 | 交通系统优化与资源高效配置 |

| 关键技术 | 卫星导航、SLAM、惯性导航、定位算法 | 交通流理论、交通仿真、规划模型、ITS |

| 典型就业单位 | 科技企业、军工研究所、互联网公司 | 政府部门、规划设计院、咨询公司 |

| 薪资水平(硕士) | 20-35万元/年(算法岗较高) | 15-25万元/年(体制内稳定性强) |

| 适合学生特质 | 逻辑强、动手能力突出、喜欢技术攻坚 | 善宏观思考、数据分析能力强、关注社会问题 |

| 交叉领域 | 自动驾驶定位、车路协同感知 | 智慧交通系统、动态路径规划 |

综合来看,选择导航还是交通,本质是“技术深耕”与“系统应用”的权衡,若对算法研发、硬件技术有浓厚兴趣,希望进入高技术产业从事前沿技术研发,导航方向更合适;若关注城市交通问题、政策与社会影响,倾向于在公共部门或大型设计机构从事系统规划与管理,交通方向更契合,无论选择哪个方向,夯实数学、编程、专业基础工具(如GIS、仿真软件)的能力,并通过实习、科研项目积累实践经验,都是提升竞争力的关键,随着“双碳”目标下绿色交通、无人出行等新需求的涌现,两个方向的融合将更加紧密,具备跨学科视野的人才将在未来占据优势。

相关问答FAQs:

Q1:导航与交通方向哪个更适合跨专业考生?

A:跨专业考生可根据本科背景选择切入点,若本科为计算机、电子信息、自动化等专业,导航方向的技术门槛(如算法、编程)更易衔接,可通过补充测绘、控制理论等知识快速入门;若本科为数学、统计学、城市规划、经济学等专业,交通方向的理论基础(如建模、数据分析)更具优势,需加强交通工程、交通规划等专业课程学习,建议提前学习目标院校的参考书目,并通过慕课(如Coursera的“智能交通系统”)、开源项目(如ROS导航算法实践)弥补知识短板。

Q2:两个方向在博士阶段的研究深度有何差异?

A:博士阶段,导航方向更倾向于“点”或“线”的技术突破,如高精度动态定位误差抑制、复杂环境下SLAM的鲁棒性提升、多源导航信息融合理论创新等,研究难度大但成果易量化(如发表顶会论文、申请专利);交通方向则更注重“面”或“系统”的机制分析与优化,如基于大数据的城市交通拥堵成因建模、交通政策的社会经济影响评估、多模式交通网络的协同调度等,研究周期较长但强调理论对实践的指导价值,选择博士方向时,需结合自身对“技术攻坚”与“系统问题解决”的偏好,以及导师的研究资源(如实验室设备、政府合作项目)综合判断。