在选择考研专业时,哲学与心理学常常成为跨考考生或本科背景相关学生的纠结点,两者均属于人文社科领域,但学科性质、培养方向、就业路径及个人适配度存在显著差异,以下从学科内涵、考试难度、就业前景、个人特质适配性等维度展开详细分析,帮助考生结合自身情况做出选择。

学科内涵与核心差异

哲学作为“爱智慧”的学科,以理性思维探索存在、知识、价值、心灵等根本性问题,核心训练逻辑推理、概念分析和批判性思维能力,其下设马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、美学、逻辑学、宗教学等多个二级学科,研究方式以文本解读、理论建构和思辨论证为主,注重历史脉络与当代问题的对话,心理学则研究人类心理现象及其影响下的精神功能和行为活动,兼具自然科学与社会科学属性,分为基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学等方向,研究方法包括实验、量表、观察、大数据分析等,强调实证数据与理论模型的结合。

简单而言,哲学更关注“为什么”的终极追问,培养的是思维深度和元认知能力;心理学更关注“是什么”和“怎么做”,注重对心理现象的测量、解释与应用,面对“焦虑”问题,哲学会追问焦虑的本质、自由意志与决定论的冲突,而心理学则会探索焦虑的认知机制、生理指标或临床干预方案。

考试难度与备考策略

从考试科目看,哲学统考通常包括“哲学基础”(含马克思主义哲学、西方哲学、中国哲学、伦理学等),部分院校自主命题会涉及专业方向科目(如美学、逻辑学),题型以名词解释、简答、论述为主,侧重对经典文本的理解和理论体系的梳理,心理学统考(312)则包含心理学导论、发展与教育心理学、实验心理学、心理统计、心理测量、变态心理学等,知识点密集且强调应用,尤其是实验设计与统计计算(如方差分析、回归分析)是难点,题型包含单项选择、多选、简答、综合题,对计算能力和实证思维要求较高。

备考难度上,哲学对跨考生更友好,不要求特定本科基础,但需投入大量时间阅读原著(如康德《纯粹理性批判》、黑格尔《精神现象学》),构建理论框架;心理学则对数理能力和本科基础(如普通心理学、实验设计)有一定要求,跨考生需补足统计学和实验方法知识,竞争也更为激烈,尤其名校应用心理硕士(专硕)报录比常达10:1以上。

就业前景与行业需求

就业方向是两者最核心的差异点,哲学毕业生直接对口的岗位较少,主要分布在高等教育(高校教师、辅导员)、党政机关(理论宣传、政策研究)、新闻出版(编辑、评论员)等领域,部分学生通过考取教师资格证进入中学政治课堂,或通过公务员考试进入体制内,据教育部数据,哲学本科毕业生就业率长期处于中下游,但硕士学历在高校、研究机构等领域更具竞争力,职业发展周期较长,依赖学术积累或资源整合能力。

心理学就业场景则更为多元,应用心理硕士(MAP)就业优势明显:教育系统(中小学心理教师、生涯规划师)、医疗机构(医院心理科、精神卫生中心)、企业(人力资源、用户体验、EAP服务)、互联网行业(用户研究、数据分析师)等均有需求,基础心理学与发展心理学毕业生多选择科研或教育岗位,临床与咨询心理学方向需通过注册系统认证(如中国心理学会临床心理学注册工作委员会)才能从事心理咨询工作,近年来,随着社会对心理健康的重视,心理咨询、社区心理服务等岗位需求增长,但行业成熟度仍待提升,收入水平存在较大地区和机构差异。

个人特质适配性分析

选择学科需匹配个人能力与兴趣,哲学适合具备以下特质的考生:热爱思辨,对抽象概念和终极问题有强烈好奇心;擅长逻辑推理,能忍受文本阅读的枯燥;职业规划偏向学术、体制内或文字工作,且能接受初期就业压力,心理学则更适合:对人的行为与心理机制有探索欲,具备共情能力和沟通技巧;数理基础尚可,对实验设计和数据分析不排斥;职业目标明确,希望通过专业技能解决实际问题(如心理咨询、人才测评)。

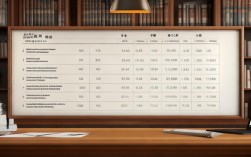

以下从五个维度对比两学科适配度,供参考:

| 维度 | 哲学 | 心理学 |

|---|---|---|

| 思维特质 | 抽象思维、逻辑演绎能力强 | 经验思维、实证分析能力突出 |

| 知识储备要求 | 需广泛阅读哲学史与原著 | 需掌握心理学理论与统计方法 |

| 职业发展 | 依赖学历与学术积累,周期较长 | 应用领域广,但需持续考证 |

| 兴趣驱动 | 对“意义”“价值”等命题有热情 | 对“行为”“情绪”等现象有探究欲 |

| 抗压能力 | 能接受就业不确定性,耐得住寂寞 | 能处理复杂人际关系,适应多元环境 |

跨考建议与决策路径

若本科为哲学专业,跨考心理学需重点弥补统计学和实验心理学知识,建议选修相关课程或参加线上培训(如Coursera的《心理学与统计学》);若本科为心理学,跨考哲学则需加强哲学史训练,阅读《西方哲学史》《大问题:简明哲学导论》等入门书籍,对于非哲学/心理学本科考生,建议先通过MOOC(如中国大学MOOC的《心理学概论》《哲学导论》)体验课程内容,再决定是否报考。

最终决策需结合“三问”:一是职业目标是否清晰(如想进高校选哲学,想做用户研究选心理学);二是学习能力是否匹配(如数学薄弱慎选心理学统计,文本阅读能力弱慎选哲学);三是抗压意愿是否强烈(哲学就业慢但上限高,心理学应用广但竞争激烈),没有绝对的“好”与“坏”,只有“适合”与“不适合”,理性评估自身条件,才能在考研路上少走弯路。

相关问答FAQs

Q1:哲学和心理学考研,哪个更适合数学基础薄弱的考生?

A:哲学更适合数学基础薄弱的考生,哲学考研不涉及数学,主要考察理论理解和文字表达能力,备考重点在于背诵核心概念、梳理哲学史脉络、训练论述逻辑,而心理学统考(312)包含心理统计与测量,涉及大量公式计算和数据分析,即使部分院校不考数学,实验心理学中的实验设计也需要一定的逻辑推理能力,若数学确实是短板,选择哲学可规避这一弱势,但需注意哲学对文本阅读和思辨能力的要求较高,需平衡优势与短板。

Q2:心理学考研专硕(MAP)和学硕(学术型硕士)如何选择?

A:心理学专硕(MAP)与学硕的培养目标和侧重点不同,选择需结合职业规划:专硕更注重实践应用,学制多为2-3年,课程包含实习督导,毕业要求多为实践报告或案例分析,适合想快速进入就业市场的考生(如企业HR、心理咨询师);学硕侧重学术研究,学制3年,需参与实验室项目、撰写学术论文,毕业要求多为毕业论文,适合计划读博或从事科研工作的考生,从考试难度看,专硕招生人数更多、报录比更高,但部分名校专硕学费较高(如10万-20万/全程);学硕竞争更激烈,但学费较低(8000元/年),且奖学金覆盖率更高,建议根据职业方向(就业选专硕,科研选学硕)、经济状况和学习偏好(实践导向选专硕,理论导向选学硕)综合决策。