“西音史”与“中音史”哪个更好,其实取决于学习者的兴趣、目标及知识体系构建需求,二者并无绝对优劣之分,而是从不同维度展现音乐艺术的魅力与价值,从研究对象、文化背景、实践意义等角度分析,可帮助更清晰地理解二者的独特性。

从研究范畴看,西音史以西方音乐发展为主线,涵盖古希腊、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义、浪漫主义及20世纪现代音乐等阶段,涉及乐理体系、和声学、对位法、曲式结构等系统性理论,以及巴赫、贝多芬、瓦格纳等代表性作曲家及其作品,其优势在于理论体系的完整性与逻辑性,尤其在调性音乐、和声演进、乐器改良(如钢琴的完善)等方面形成了清晰的脉络,适合希望深入理解音乐技术理论、从事作曲、音乐学学术研究或西方古典表演实践的学习者,巴洛克时期的复调音乐与古典主义时期的奏鸣曲式,不仅影响了西方音乐数百年的发展,也为现代音乐创作提供了基础框架。

中音史则以中国音乐为核心,追溯至远古时期的“乐舞”(如《葛天氏之乐》)、周代的“礼乐制度”,历经汉乐府、唐燕乐、宋元戏曲、明清说唱等阶段,涵盖乐器(如古琴、琵琶、编钟)、乐律(如“三分损益法”)、音乐思想(如儒家“乐教”、道家“大音希声”)及民间音乐(如民歌、戏曲)等多元内容,其独特性在于音乐与传统文化、社会伦理的深度融合,强调“天人合一”的审美哲学,如古琴音乐不仅是技艺展示,更是文人修身养性的载体;戏曲音乐则通过唱腔、念白结合故事,成为民间文化的重要载体,对于希望传承中华文化、探索音乐与人文关系、或从事民族音乐表演、非遗保护的学习者而言,中音史提供了不可替代的文化视角。

从实践意义看,西音史更侧重技术性与国际化,掌握其理论有助于理解全球主流音乐体系(如流行音乐、电影配乐的和声逻辑),为跨文化交流奠定基础;中音史则强调文化认同与本土化,学习古琴、民歌等传统音乐形式,能增强对中华美学的感知,助力传统文化的当代转化,作曲家谭盾将西方交响乐与中国民族乐器结合,正是建立在对中西方音乐史的深刻理解之上。

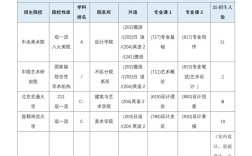

若需对比二者的学习特点,可参考以下简表:

| 维度 | 西音史 | 中音史 |

|---|---|---|

| 核心脉络 | 乐理体系演进、作曲家与作品风格变迁 | 礼乐制度、乐器发展、民间音乐与思想融合 |

| 理论侧重 | 和声、对位、曲式等系统性技术理论 | 乐律、腔韵、程式化表演等实践经验与美学思想 |

| 文化关联 | 与西方哲学、艺术思潮(如启蒙运动、浪漫主义)互动 | 与儒家、道家思想、诗词、戏曲等传统文化共生 |

| 适用方向 | 西方古典音乐表演、作曲技术理论、音乐学术研究 | 民族音乐学、非遗保护、传统音乐表演、文化传承 |

相关问答FAQs

Q1:没有音乐基础,学习西音史还是中音史更入门?

A:若更关注系统化理论框架,西音史的“调性-和声-曲式”逻辑性较强,适合从基础乐理入手;若偏好文化故事与感性体验,中音史从历史典故(如“高山流水”“霓裳羽衣曲”)切入更易理解,建议结合个人兴趣选择,二者均可作为音乐启蒙的路径。

Q2:未来想从事音乐教育,应该优先学习哪个?

A:若目标是中小学音乐教育或国际学校教学,西音史的通用理论体系有助于构建基础教学框架;若专注本土化教育或非遗传承,中音史能提供丰富的民族音乐案例与文化内涵,理想状态下,掌握二者能形成“中西融合”的教学视野,例如在讲解“节奏”时,既分析西方节拍体系,也对比中国戏曲的“板眼”结构,帮助学生全面理解音乐多样性。