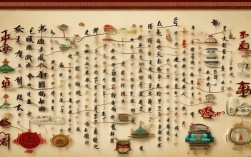

中国传统节日思维导图是一个系统梳理中国传统文化中重要节日的可视化工具,它以时间为脉络,以节日为核心,串联起历史渊源、民俗活动、文化内涵、地域特色等多维度内容,帮助人们直观理解传统节日的整体框架与文化价值,以下从结构框架、核心内容、文化意义及地域差异等方面展开详细阐述。

思维导图的结构框架

中国传统节日思维导图通常以“时间轴”为纵轴,按农历和阳历双历系统划分节点,以“节日类别”为横轴,分为农事节气类、祭祀纪念类、团圆欢庆类等,每个主节点下延伸出具体节日,再细化至“历史起源”“核心习俗”“饮食文化”“象征意义”“地域特色”等子节点,形成“总-分-总”的立体化知识网络,春节作为核心节点,下分“腊八节(春节序幕)”“小年(祭灶扫尘)”“除夕(守岁团圆)”“正月初一(拜年贺岁)”“元宵节(春节尾声)”等子节日,每个子节日又关联“习俗活动(贴春联、放鞭炮、吃年夜饭)”“文化符号(福字、灯笼、压岁钱)”“传统饮食(饺子、年糕、汤圆)”等具体内容,构成完整的节日链条。

核心节日及内容解析

(一)农事节气类节日:自然节律与农耕文明的融合

农事节气类节日是中国古代农耕文明的智慧结晶,以“二十四节气”为核心,兼具自然时序与人文内涵。

- 春节(正月初一):作为中华民族最隆重的传统节日,起源于上古岁首祭祀和汉武帝太初历改历,核心主题是“辞旧迎新”,习俗包括“扫尘”(去除晦气)、“贴春联”(祈福纳祥)、“守岁”(传承孝道)、“拜年”(维系宗族关系),饮食以饺子(象征更岁交子)、年糕(寓意年年高升)、汤圆(团圆美满)为主,北方多包饺子,南方则侧重年糕和汤圆。

- 清明节(公历4月4日-6日):融合“寒食节”(纪念介子推禁火寒食)与“上巳节”(踏青祓禊),主题是“慎终追远”与“亲近自然”,习俗包括扫墓祭祖(表达对先人的缅怀)、踏青郊游(顺应春日生机)、插柳戴柳(寓意驱邪祈福),饮食有青团(艾草汁糯米团,象征生命力)、润饼菜(福建特色,包裹春日鲜蔬)。

- 端午节(农历五月初五):起源说法多样,包括纪念屈原(投江自尽)、伍子胥(忠烈精神)及古越龙图腾祭祀,主题是“驱邪避疫”与“祈求安康”,习俗有赛龙舟(模拟争渡,纪念屈原)、包粽子(用粽叶包裹糯米,投入江中喂鱼)、挂艾草菖蒲(驱虫辟邪),饮食以咸粽(北方)、甜粽(南方)为主,部分地区饮雄黄酒(现代已少用)。

- 中秋节(农历八月十五):起源于古代秋夕祭月,主题是“团圆丰收”,习俗包括赏月(寄托“千里共婵娟”之情)、吃月饼(圆形象征团圆,分苏式、广式、京式等)、赏桂花(象征吉祥),南方有“燃宝塔灯”“舞火龙”等特色活动,北方则侧重“供月”“拜兔儿爷”。

(二)祭祀纪念类节日:历史记忆与文化传承

此类节日以纪念历史人物或祭祀神灵为核心,承载着道德教化与文化认同功能。

- 元宵节(农历正月十五):作为春节的收尾,起源于汉代祭祀太一神(主宰宇宙之神),主题是“灯火璀璨”与“全民欢庆”,习俗有赏花灯(从宫廷走向民间,象征光明)、猜灯谜(文字游戏,启迪智慧)、吃元宵(北方滚元宵、南方包汤圆,寓意团圆),部分地区有“走百病”“舞龙舞狮”等集体活动。

- 七夕节(农历七月初七):起源于汉代“牵牛织女”传说,主题是“爱情祈福”与“女性乞巧”,习俗包括“乞巧”(穿针引线、喜蛛应验,祈求巧手)、“拜魁星”(祈求文运)、“晒书晒衣”(防虫蛀,后演变为文人雅集),饮食有巧果(油炸面食,形如花果)、莲蓬(象征多子多福)。

- 重阳节(农历九月初九):起源于古代“九九”谐音“久久”,主题是“敬老祈福”与“登高望远”,习俗包括登高(避灾祈福)、赏菊(象征高洁)、佩茱萸(驱邪避疫),饮食有重阳糕(“糕”与“高”谐音,寓意步步高升)、菊花酒(延年益寿),现被定为“老年节”,强调孝道文化。

(三)其他特色节日:地域文化与民族智慧的体现

除上述节日外,中国还有地域性、民族性丰富的特色节日,展现多元文化魅力。

- 腊八节(农历十二月初八):起源于佛教“释迦牟尼成道日”与古代“腊祭”仪式,主题是“祭祀祈福”与“温暖迎春”,习俗有喝腊八粥(用八种以上谷物熬制,寓意五谷丰登)、泡腊八蒜(醋泡蒜,除夕吃饺子用,蒜“算”谐音“算”旧账),北方有“祭灶”(送灶神上天),南方部分地区有“晒腊味”习俗。

- 冬至(公历12月21日-23日):起源于汉代“冬至大如年”的习俗,主题是“阳气生发”与“团圆祭祖”,习俗包括吃饺子(北方,象征“冻耳朵”)、吃汤圆(南方,象征团圆)、祭祖(缅怀先人),部分地区有“数九寒天”的民俗活动(如画九九消寒图)。

文化内涵与时代价值

中国传统节日思维导图不仅是节日信息的梳理,更是文化基因的载体,其核心文化内涵包括:

- 伦理观念:春节“孝亲敬老”、清明节“慎终追远”、重阳节“敬老爱老”,强化了家庭伦理与宗族凝聚力;

- 自然崇拜:春节迎春、清明踏青、端午驱暑、中秋赏月,体现“天人合一”的哲学思想;

- 集体记忆:赛龙舟、舞龙狮、庙会等集体活动,构建了社区认同与文化归属感;

- 审美表达:春联、剪纸、花灯、月饼等节日符号,融合了书法、绘画、饮食等传统艺术。

在现代社会,传统节日思维导图的意义在于:通过可视化梳理,帮助年轻人快速理解节日文化内核,推动“创造性转化、创新性发展”——如将端午赛龙舟与体育赛事结合、中秋月饼与文创设计融合,让传统节日焕发新生。

地域差异与民族特色

中国地域辽阔,民族众多,传统节日习俗呈现“和而不同”的特点。

- 春节饮食:北方饺子(形似元宝,象征财富)、南方年糕(谐音“年高”,寓意年年高)、西南地区饵块(云南特色,象征团圆);

- 端午节习俗:江南赛龙舟(纪念屈原)、北方挂香囊(驱邪避疫)、西南少数民族“泼水节”(部分融合端午元素);

- 中秋节活动:广东舞火龙(祈福)、江南“观潮”(钱塘江大潮)、西北“赏月宴”(以瓜果为主)。

少数民族节日如傣族泼水节(新年,象征洗去晦气)、彝族火把节(祈求丰收,驱邪避害)、蒙古族那达慕大会(体育竞技,庆祝丰收),丰富了传统节日文化的多样性。

相关问答FAQs

Q1:为什么中国传统节日多按农历计算,而部分节日(如清明、冬至)用公历?

A:中国传统节日以农历为基础,源于古代农耕文明对月亮运行周期(朔望月)的观察,如春节、端午、中秋等均以农历月日为核心,而清明、冬至属于“二十四节气”,节气是根据太阳在黄道上的位置(即回归年)划分,属阳历范畴,故公历日期相对固定(清明在4月4日-6日,冬至在12月21日-23日),这种“阴阳合历”的历法体系,既兼顾了月相变化(用于月周期活动),又顺应了太阳季节变化(用于农事指导),体现了古人的智慧。

Q2:现代生活中,传统节日习俗有哪些变化?应如何看待这些变化?

A:现代生活对传统节日习俗的影响主要体现在三方面:一是形式简化,如电子红包替代压岁钱、视频拜年替代登门拜访;内容创新,如“汉服元宵节”“国潮中秋”等融合现代元素的活动;功能转化,从“祭祀祈福”转向“文化体验”与“家庭情感交流”,对此,应秉持“取其精华、去其糟粕”的态度:保留核心文化内涵(如春节的团圆、中秋的思念),摒弃封建迷信(如部分地区的“烧纸”陋习),同时结合时代需求创新表达形式,让传统节日成为连接历史与现实的“文化纽带”,而非固化的“古董”。