电磁场和模电哪个难,这是一个在电子工程、通信工程、自动化等专业学生中经常被讨论的话题,要回答这个问题,不能简单地给出一个绝对的答案,因为“难”本身是一个主观的概念,它取决于个人的知识背景、思维方式、学习目标以及实践经验,下面将从知识体系、思维方式、数学工具、实践难度等多个维度对两者进行详细分析,以帮助理解它们各自的难点和挑战。

从知识体系的角度来看,电磁场和模电都建立在物理学和数学的基础之上,但它们的研究对象和范畴有显著差异,电磁场理论,通常称为“电磁场与电磁波”,是研究电荷、电流产生电场和磁场的基本规律,以及电场与磁场之间相互作用的学科,其核心内容包括:静电场(库仑定律、高斯定律、电势、电容)、恒定磁场(毕奥-萨伐尔定律、安培环路定律、电感)、时变电磁场(法拉第电磁感应定律、位移电流、麦克斯韦方程组)、电磁波的传播(波动方程、平面波、波的 polarization、反射与折射)、以及辐射和天线基础等,这个体系的特点是高度抽象,它将宏观的电磁现象归结为几个基本的方程(麦克斯韦方程组是核心中的核心),并在此基础上进行逻辑推演,电磁场研究的对象往往是“场”,即连续分布于空间中的物理量,而不是离散的电路元件,学习者需要建立一种“场”的思维方式,理解在空间中不同位置电场和磁场的分布、变化以及它们之间的动态耦合,这种从点电荷、电流元出发,通过积分叠加得到复杂电磁场分布的过程,对空间想象能力和数学推导能力要求极高。

相比之下,模拟电子技术(模电)的研究对象是电子电路,特别是由半导体器件(如二极管、双极结型晶体管BJT、场效应管MOSFET等)构成的、用于处理模拟信号的电路,其核心内容包括:半导体物理基础(PN结、载流子运动)、基本放大电路(共射、共集、共放大电路的组成、工作原理、静态分析和动态分析)、集成运算放大器(理想运放特性、基本运算电路、有源滤波、比较器等)、频率响应(放大电路的频率失真、波特图)、反馈放大电路(负反馈的组态、影响、稳定性)、功率放大电路以及振荡电路等,模电的知识体系更侧重于“路”和“系统”,它将复杂的半导体器件用其等效模型(如小信号模型、直流模型)来表征,然后利用电路理论(基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南/诺顿定理等)对电路进行分析和设计,虽然模电也需要半导体物理作为基础,但在工程应用层面,它更强调对电路性能指标(如增益、带宽、输入输出电阻、失真、效率等)的理解、计算和优化。

从思维方式的角度,电磁场和模电的挑战点截然不同,电磁场要求的是一种“自上而下”的演绎和“空间维度”的思考,学习者需要从最基本的物理定律出发,通过严密的数学推导,得出普适的结论,然后再将其应用到具体的工程问题中,理解麦克斯韦方程组如何统一了电、磁、光现象,或者如何从麦克斯韦方程组推导出电磁波的传播速度等于光速,这种思维方式强调逻辑的严谨性和物理概念的深刻性,需要克服对抽象数学符号和空间分布的畏惧感,很多人在学习电磁场时感到困难,并非因为数学计算多难,而是因为难以在脑海中构建出“场”的物理图像,理解“位移电流”这样的非直观概念。

模电则要求一种“自下而上”的分析和“系统级”的权衡,它面对的是由众多元器件组成的实际电路,这些元器件的非线性特性、参数的分散性以及电路中各种复杂的相互作用(如反馈、温度效应、噪声等)使得问题变得非常复杂,模电的难点在于“近似”和“折衷”,在分析电路时,往往需要根据实际情况进行合理的近似(小信号模型的应用),并需要在多个相互制约的性能指标之间做出权衡(提高增益可能会降低带宽,增加稳定性可能会牺牲增益),模电中的很多结论和经验公式是通过实验和工程实践总结出来的,需要学习者具备一定的工程直觉,为什么负反馈能改善电路性能但又可能引起自激振荡?如何根据设计要求选择合适的静态工作点?这种对“度”的把握和对工程细节的关注,是模电学习的难点所在。

数学工具是两者的重要支柱,但应用的侧重点不同,电磁场对数学工具的依赖程度极高,尤其是矢量分析(梯度、散度、旋度)、偏微分方程、积分变换(傅里叶变换、拉普拉斯变换)等,麦克斯韦方程组的微分形式和积分形式本身就包含了深刻的数学内涵,求解电磁场问题往往需要求解复杂的偏微分方程或进行繁琐的线面积分,对于许多学生而言,仅仅是为电磁场学习所需的数学工具(如矢量微积分)就是一个巨大的挑战,而模电虽然也用到微积分、线性代数,但其数学工具相对“工程化”一些,更多是复数运算、频率响应分析、传递函数求解等,模电的数学挑战更多体现在如何运用数学工具来分析和解决具体的电路问题,而不是推导复杂的物理方程。

实践难度方面,两者也有差异,电磁场的实验通常需要一些特殊的设备,如高频信号发生器、网络分析仪、微波暗室等,以观察和测量电磁波的传播、反射、辐射等现象,这些实验设备昂贵且操作复杂,对实验条件要求较高,因此很多学校的电磁场实验可能以仿真为主(如使用HFSS、CST等软件),或者是一些经典的验证性实验,与真实世界的工程问题结合可能不够紧密,这使得学生难以通过实验直观地感受电磁场的魅力,从而增加了学习的抽象感,模电的实验则相对容易上手,万用表、示波器、信号发生器、直流稳压电源等都是实验室的常规设备,学生可以亲手搭建电路,测量波形、电压、电流,直观地看到元器件参数变化对电路性能的影响,调整一个电阻的阻值,观察放大器输出波形的失真情况,这种“动手”的体验有助于加深对理论知识的理解,但模电实验的难点在于如何从复杂的实验现象中分析问题、排除故障,以及如何根据实验结果优化电路设计,这需要丰富的经验和对电路细节的深刻洞察。

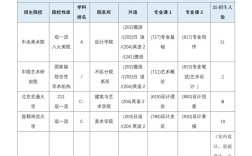

为了更直观地比较两者的难点,可以参考下表:

| 比较维度 | 电磁场理论 | 模拟电子技术 |

|---|---|---|

| 核心研究对象 | 电场、磁场、电磁波(连续的“场”) | 电子电路、半导体器件、模拟信号处理(离散的“路”) |

| 核心思维方式 | 演绎推理、空间想象、从基本定律到普适规律 | 系统分析、工程权衡、从元器件到电路性能 |

| 主要难点 | 抽象概念(如位移电流)、建立“场”的物理图像、复杂数学推导(矢量分析、偏微分方程) | 非线性分析、多指标权衡、工程直觉、近似处理 |

| 数学工具 | 高度依赖:矢量微积分、偏微分方程、积分变换 | 中度依赖:复数、线性电路分析、频率响应 |

| 实践特点 | 实验设备昂贵,多为仿真或经典验证性实验,直观性差 | 实验设备常规,易于动手搭建,直观性强,但故障排查复杂 |

| 知识连贯性 | 理论体系高度统一,以麦克斯韦方程组为核心,前后关联紧密,一旦前面基础不牢,后面学习极为困难 | 知识点模块化明显(如放大器、运放、电源等),但综合设计时需融会贯通,对器件特性的理解要求高 |

综合来看,电磁场和模电的“难”体现在不同的层面,电磁场的难,是一种“根基性”和“抽象性”的难,它要求学习者具备扎实的数理基础和强大的抽象思维能力,是理解现代通信、光学、射频等领域的基石,如果学不好电磁场,对于天线、微波、高速电路等后续课程的学习将会举步维艰,可以说,电磁场是电子工程领域的“内功心法”,修炼过程艰苦但回报丰厚。

模电的难,则是一种“工程性”和“经验性”的难,它要求学习者将理论知识与工程实践紧密结合,在复杂的非线性电路和相互制约的性能指标之间找到最佳平衡点,模电的很多知识和技能需要在反复的实验、调试和设计中积累,很难仅仅通过看书就完全掌握,它是成为一名合格硬件工程师的必经之路,其难度在于将书本上的“理想电路”变成现实世界中“能用的电路”。

对于初学者而言,如果数学基础较弱,空间想象力不足,可能会觉得电磁场更难;如果缺乏工程实践经验,对非线性电路和系统权衡感到困惑,则可能会觉得模电更难,但从长远来看,两者都是电子工程领域不可或缺的核心课程,它们的难度也恰恰体现了其重要性,克服这些困难,不仅需要勤奋的学习,更需要找到适合自己的学习方法,对于电磁场,多做习题、多画场图、利用仿真软件可视化场分布;对于模电,多动手实验、多分析实际电路、尝试简单的设计项目,只有深入理解了这两门学科的精髓,才能真正踏入电子世界的广阔天地。

相关问答FAQs

问题1:我数学基础不太好,学习电磁场会很吃力吗?应该如何弥补? 解答: 是的,数学基础是学习电磁场的一大挑战,尤其是矢量分析(梯度、散度、旋度)和偏微分方程,如果数学基础薄弱,学习电磁场初期会感到非常吃力,弥补的方法主要有:第一,在正式学习电磁场课程之前,或同步复习《高等数学》中的矢量分析和常微分/偏微分方程部分,重点理解其物理意义而非仅仅记忆公式;第二,多做一些电磁场教材中的例题和习题,通过反复练习来熟悉数学工具在物理问题中的应用;第三,利用可视化工具,如MATLAB、Mathematica等软件,绘制电场线、磁场线或电磁波的传播动画,帮助建立直观的物理图像,将抽象的数学表达式与具体的物理现象联系起来;第四,可以借助一些面向工程师的电磁场入门书籍,这类书籍通常会简化数学推导,更侧重于物理概念和工程应用。

问题2:模电中感觉知识点零散,如何将它们串联起来形成系统化的知识体系? 解答: 模电知识点看似零散,但实际上有一条清晰的主线,即“如何构建和处理模拟信号”,要形成系统化的知识体系,可以尝试以下方法:第一,以“信号”的流向为线索,将各个章节串联起来,从最基本的半导体器件(二极管、BJT、MOSFET)及其放大作用开始,到如何将这些器件组成基本放大电路(共射、共源等),再到如何通过集成运算放大器构建更复杂的功能电路(如加法、减法、滤波、比较),最后考虑如何保证这些电路稳定工作(负反馈)和如何驱动负载(功率放大),这条“器件-电路-功能-性能优化”的线索可以帮助你理清脉络;第二,抓住核心概念,如“静态工作点”、“小信号模型”、“频率响应”、“负反馈”等,理解这些核心概念在不同电路中的体现和作用;第三,多做综合性设计题,例如设计一个音频放大器,你需要综合考虑输入级、中间放大级、输出级,还要考虑频率补偿、电源去耦等问题,在这个过程中,零散的知识点就会被自然地串联起来;第四,总结常用电路的结构特点和性能指标,通过对比和归纳,加深对不同电路适用场景的理解。