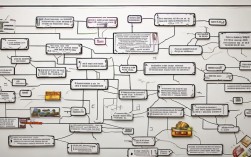

关于安徒生的思维导图可以从多个维度展开,涵盖其生平、创作风格、代表作品、文学地位及影响等核心要素,以下是对安徒生相关内容的系统性梳理,通过结构化呈现帮助全面理解这位文学巨匠的丰富内涵。

生平与时代背景

安徒生于1805年出生在丹麦欧登塞的一个贫鞋匠家庭,童年经历深刻影响其创作,他早年在慈善学校接受教育,14岁前往哥本哈根追求艺术梦想,先后尝试演员、歌手和编剧职业,最终转向文学创作,19世纪欧洲浪漫主义与现实主义思潮的交织,以及丹麦民族意识的觉醒,为其创作提供了时代土壤,他的生平轨迹体现了从底层奋斗到国际文坛的传奇历程,这一经历也成为其作品中“小人物”形象的灵感来源。

创作风格与主题

安徒生的创作融合了浪漫主义的幻想与现实主义的人文关怀,形成独特的“童话诗”风格,其作品特点包括:

- 语言艺术:诗化叙事与口语化表达结合,如《海的女儿》中细腻的环境描写;

- 象征手法:通过自然意象(如夜莺、枞树)隐喻人性与社会现实;

- 儿童视角:以儿童纯真视角观察世界,同时蕴含成人哲理;

- 悲剧内核:打破传统童话“从此幸福生活”的结局,如《卖火柴的小女孩》的凄美结局。

核心主题涵盖对真善美的追求、对阶级压迫的批判、对生命意义的探索,以及对爱与牺牲的讴歌,其作品既满足儿童对奇幻世界的想象,又引发成人对社会的反思。

代表作品分类与解析

安徒生一生创作168篇童话,以下按主题分类的代表作品具有重要价值:

| 主题类别 | 代表作品 | 核心思想 |

|---|---|---|

| 成长与勇气 | 《丑小鸭》 | 探讨自我认同与成长过程中的歧视与蜕变 |

| 爱与牺牲 | 《海的女儿》 | 通过人鱼公主的悲剧,歌颂无私的爱与牺牲精神 |

| 社会批判 | 《卖火柴的小女孩》 | 揭露资本主义社会的贫富差距与人道主义危机 |

| 纯真与善良 | 《拇指姑娘》 | 以微小个体的善良对抗邪恶,彰显弱者的力量 |

| 哲理寓言 | 《皇帝的新装》 | 讽刺社会虚伪与集体沉默,呼吁保持真我 |

文学地位与全球影响

安徒生被誉为“世界童话之王”,其作品超越时代与地域限制,被翻译成150多种语言,他对童话文学的革新在于:

- 体裁突破:将民间故事改编为原创童话,注入个人情感与思想;

- 跨文化传播:成为丹麦国家文化符号,其形象(如小美人鱼铜像)成为地标;

- 艺术衍生:启发音乐(柴可夫斯基芭蕾舞剧《胡桃夹子》)、电影、绘画等多种艺术形式;

- 教育价值:作品被纳入全球儿童教育体系,培养道德情操与想象力。

安徒生与中国

安徒生童话自20世纪初传入中国,影响了几代读者,叶圣陶、郑振铎等翻译家推动其作品本土化,《皇帝的新装》《丑小鸭》等故事成为中国语文教材经典,其作品中的人文精神与中国传统文化中的“仁爱”“正义”理念产生共鸣,成为中西文学交流的重要桥梁。

相关问答FAQs

Q1:安徒生童话为何能同时吸引儿童和成人?

A1:安徒生童话通过双层叙事结构实现受众的兼容,表层以奇幻情节、拟人化角色满足儿童对冒险与想象的需求;深层则融入社会批判、人性探讨等成人主题,夜莺》既讲述夜莺与夜莺笼的童话,又隐喻艺术与权力的关系,使不同年龄读者各得其所。

Q2:安徒生生平对其创作有哪些具体影响?

A2:贫寒童年使其作品常关注底层人物,如《卖火柴的小女孩》中的小女孩;学徒经历塑造了主人公“奋斗-逆袭”的叙事模式(如《坚定的锡兵》);对艺术追求的挫折感则转化为对“被误解者”的刻画(如《丑小鸭》),终身未婚的孤独使其作品多探讨爱的复杂性,如《影子》中身份与情感的迷失。