思维导图作为一种高效的可视化思维工具,能够帮助人们梳理思路、整合信息、提升记忆效率,掌握其使用方法,需从核心要素、绘制步骤、实用技巧及场景应用四方面系统学习。

核心要素与结构设计

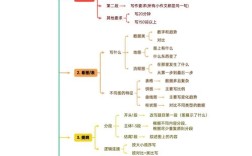

思维导图的骨架由“中心主题”“主干分支”“子分支”“关键词”和“关联线”构成,中心主题需用图形或加粗文字突出,位于画纸中央;主干分支代表核心分类,建议使用不同颜色区分,数量控制在5-7个以内;子分支是对主干的具体延伸,采用“关键词+简短说明”的形式,避免冗长句子;关联线用于连接跨分支的逻辑关系,如因果、并列等,可用虚线或箭头标注,在“项目规划”导图中,主干分支可设为“目标设定”“资源分配”“时间节点”“风险预案”,每个主干再延伸出3-5个子分支,如“目标设定”下可包含“量化指标”“优先级排序”“验收标准”。

绘制步骤与工具选择

手绘与软件绘制各有优势,手绘适合快速构思,可用A4纸、彩笔,通过颜色和图形增强记忆;软件绘制则便于修改与分享,常用工具包括XMind(功能全面)、MindMaster(模板丰富)、FreeMind(轻量开源),绘制步骤需遵循“发散-收敛-优化”三阶段:首先围绕中心主题进行头脑风暴,尽可能多地列出相关分支;其次筛选重复或次要内容,梳理逻辑层级;最后通过颜色编码、图标插入(如⏰代表时间、💡代表创意)提升可读性,制作“读书笔记”导图时,先发散出“作者背景”“核心观点”“案例论证”“个人感悟”等分支,再补充细节,最后用红色标注重点观点,绿色标记个人思考。

实用技巧与效率提升

关键词提炼是核心技巧,需将长句压缩为名词或动词短语,如“每周进行3次市场调研”简化为“市场调研(3次/周)”,颜色与图像的运用能激活右脑记忆,建议每个主干分支使用固定颜色,子分支用渐变色区分层级。“逻辑分层”需遵循“从概括到具体”原则,学习计划”导图中,第一层为“科目”,第二层为“章节”,第三层为“知识点”,对于复杂信息,可采用“折叠子分支”功能,先关注主干,逐步展开细节,避免信息过载。

场景应用与案例参考

思维导图广泛应用于学习、工作与生活场景,学习中,可用于梳理知识点(如历史时间线)、制定复习计划;工作中,适合项目策划(如活动流程图)、会议纪要(如议题讨论要点);生活中,可辅助旅行规划(如行程安排+预算清单),以“考研复习”为例,中心主题为“考研专业课”,主干分支包括“参考书目”“历年真题”“重点章节”“错题整理”,子分支细化到具体书籍章节、题型分类、高频考点等,通过每周更新导图动态调整复习进度。

相关问答FAQs

-

如何避免思维导图内容过于杂乱?

答:遵循“先发散后收敛”原则,绘制时暂不考虑逻辑,先列出所有想法;再通过“MECE法则”(相互独立,完全穷尽)筛选合并同类项,每个分支确保单一主题;最后用数字或层级符号明确优先级,删除无关内容,建议使用软件的“折叠”功能,隐藏非核心分支,保持画面简洁。 -

思维导图与线性笔记哪个更适合记忆?

答:两者互补,但思维导图在记忆效率上更具优势,线性笔记按顺序记录,易忽略逻辑关联;而思维导图通过“图像+颜色+关键词”刺激视觉记忆,分支结构直接呈现知识点间的层级与联系,符合大脑“联想记忆”规律,对于需要系统掌握的知识(如管理学理论),建议先用思维导图搭建框架,再用线性笔记补充细节,结合使用效果最佳。