语言是人类思维最直接、最系统的表达方式,二者如同形与影、水与舟,密不可分,思维是内在的精神活动,而语言则是这种活动的物质外壳与载体,不仅承载思维的内容,更塑造思维的方式,推动思维的深化与发展,从个体成长到文明演进,语言始终是思维得以表达、传递与进化的核心工具。

语言对思维的表达首先体现在思维的直观呈现上,个体在思考问题时,无论是简单的感知判断还是复杂的逻辑推理,往往伴随着语言的活动,当一个人看到“天空乌云密布”时,脑中会自然浮现“要下雨了”的判断,这个过程正是通过语言符号将外部感知转化为内部思维的过程,对于儿童而言,语言习得的过程与思维发展的阶段高度重合,幼儿从单字词“妈妈”“水水”开始,逐步掌握短句“我要吃饭”“球球掉了”,再到能表达复杂因果关系的“因为下雨了,所以我们不能去公园”,其语言能力的提升直接反映了思维从具体到抽象、从简单到复杂的发展轨迹,如果没有语言作为工具,许多思维活动将难以展开,比如数学中的“变量”“函数”等概念,正是通过精确的语言定义才得以清晰表达,进而成为人类理性思维的重要基石。

语言不仅表达思维的内容,更深刻影响思维的结构与方式,不同语言中的词汇、语法和表达习惯,会塑造使用者独特的认知框架,某些语言中存在多个表示“雪”的词汇,以区分不同状态下的雪(如干雪、湿雪、新雪等),这使得使用该语言的人群对“雪”这一自然现象的观察更加细致,思维中关于“雪”的分类维度也更丰富,又如,英语中时间被隐喻为“线性的流动”(如“ahead of time”“behind schedule”),而某些土著语言中时间则与空间方向相关(如“时间往山上走”或“时间往河下游走”),这种语言差异直接影响使用者对时间的心理表征和思维方式,语言学中的萨丕尔-沃尔夫假说认为,语言的结构决定或影响认知方式,尽管这一假说的强弱版本存在争议,但大量研究证实,语言至少会影响注意力分配、记忆编码和推理模式等思维过程,说双语的人在切换语言时,会不自觉地调整认知策略,这种灵活性正是语言塑造思维的明证。

在抽象思维与复杂推理中,语言的作用尤为关键,人类能够进行哲学思辨、科学创新、艺术创作等高级思维活动,离不开语言的系统性支持,科学理论需要通过严密的逻辑语言构建体系,如牛顿力学中的“力”“质量”“加速度”等概念,以及爱因斯坦相对论中的“时空弯曲”“四维时空”等假说,都是通过精确的语言定义和公式表达才得以成立,哲学命题如“我思故我在”“存在即合理”,更是直接通过语言进行辨析与阐释,在艺术领域,诗歌的意象、小说的叙事、戏剧的冲突,都依赖语言的组织与表达,使创作者的内心世界得以转化为可感知的艺术形式,可以说,没有语言,抽象思维将失去依托,复杂推理将难以传递,人类文明的积累与传承也将无从谈起。

语言的社会性进一步拓展了思维表达的维度,思维不仅是个体内在的活动,更在社会互动中碰撞、融合与升华,语言作为社会交往的工具,使个体思维能够跨越时空限制,与他人进行交流与协作,在学术讨论中,学者通过语言表达观点、质疑假设、达成共识,推动知识体系的完善;在商业谈判中,双方通过语言策略争取利益,实现资源优化配置;在文化传播中,语言承载着价值观、信仰和传统,使不同文明间的思维模式得以交流互鉴,中国古代的“仁”“礼”“道”等哲学概念,通过汉语的传播影响了东亚地区的思维方式;而西方的“民主”“科学”“理性”等理念,通过翻译与阐释融入了现代中国的思维语境,这种跨文化的思维交流,正是语言社会性的生动体现。

语言对思维的表达并非总是完全对应的,二者之间存在复杂的互动关系,思维可能先于语言而生,比如人类在产生某种情感或直觉时,可能难以立即用语言准确描述;语言的局限性也可能束缚思维,例如某些语言缺乏表达新兴概念的词汇,可能导致相关思维领域的暂时滞后,但总体而言,语言与思维是相互促进、共同发展的动态过程,随着语言的丰富与演变,思维的深度与广度不断拓展;而思维的进步又反过来推动语言的创新与优化,形成良性循环。

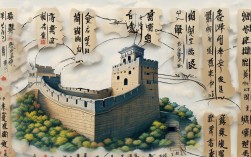

从更宏观的视角看,语言作为思维的表达,是人类文明传承与发展的核心机制,文字的发明使人类能够将思维成果记录下来,突破了口语交流的时空限制,知识的积累与传承成为可能,从甲骨文到竹简,从印刷术到互联网,每一次语言载体的革新都极大促进了思维的表达与传播,推动了文明的飞跃,人工智能语言模型的出现,正在探索机器“思维”与语言表达的新边界,尽管这种“思维”与人类思维存在本质差异,但也从侧面印证了语言与思维的紧密联系——无论是人类还是机器,思维的表达都需要依赖语言这一媒介。

语言是思维的表达,这一命题不仅揭示了二者的本质关联,更凸显了语言在人类认知与社会发展中的核心作用,从个体思维的萌芽到文明的演进,从具体感知的表达到抽象体系的构建,语言始终是思维得以呈现、传递与升华的桥梁,理解语言与思维的互动关系,不仅有助于我们更深入地认识人类认知的本质,也能为教育、跨文化交流、人工智能等领域提供重要的理论启示,在未来的发展中,随着语言形式的不断创新与思维方式的持续演进,二者的关系将更加丰富多元,共同书写人类认知文明的新篇章。

相关问答FAQs

Q1:语言是否完全等同于思维?如果一个人没有语言能力,是否意味着他没有思维?

A1:语言不完全等同于思维,思维是内在的精神活动,而语言是思维表达的工具和载体,没有语言能力的人(如先天性聋哑儿童或某些失语症患者)仍然具备思维能力,例如他们可以通过图像、符号或手势进行简单的思考和判断,但研究表明,语言对思维的系统发展至关重要,缺乏语言训练的个体,其抽象思维、逻辑推理等能力的发展会显著受限,语言与思维相互依存,但并非同一概念。

Q2:不同语言是否会导致思维方式的根本差异?这种差异是否可以被克服?

A2:不同语言确实会在一定程度上影响思维方式,主要体现在词汇范畴、语法结构和表达习惯对认知的塑造上,某些语言对颜色的分类更细致,使用者的颜色分辨能力可能更强;而某些语言缺乏时态标记,使用者在时间推理时可能更关注语境而非语法形式,但这种差异并非不可克服,通过双语或多语学习,个体可以接触不同的语言框架,从而拓展认知视角,灵活调整思维方式,人类共有的生理基础和认知能力,使得跨语言思维沟通成为可能,差异更多体现在表达层面而非思维本质。