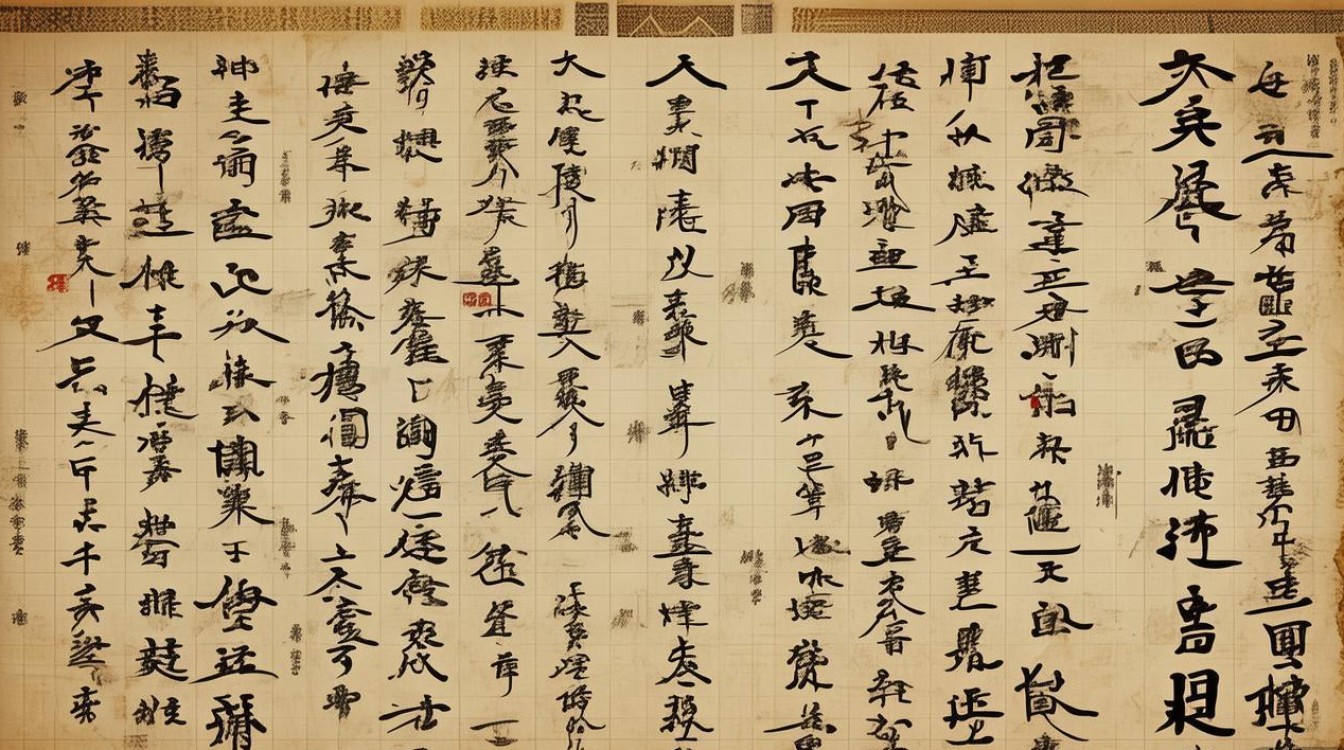

清代思维图作为一种系统化的认知工具,反映了清代知识分子在学术研究、社会治理和文化传承中的思维方式与结构特点,它以层级化的框架整合了经学、史学、哲学、科技等多领域知识,既承袭了传统学术的脉络,又体现了清代特有的考据学风与经世致用思想,以下从核心特征、结构构成、实践应用及历史影响四个维度展开分析。

核心特征:考据基础上的经世整合

清代思维图的首要特征是以考据学为根基,强调“实事求是”的实证精神,清代学者通过训诂、校勘、辑佚等方法,对儒家经典进行系统性梳理,形成“由字通词,由词通道”的治学路径,戴震的《孟子字义疏证》以字词考据为起点,构建了理欲统一的哲学体系,这种思维模式在思维图中体现为“底层文献考证—中层义理阐释—顶层实践应用”的三层结构,清代思维图注重经世致用,将考据成果与社会治理结合,顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”的思想,通过思维图中的“学术—政治—民生”关联模块,实现了从书本知识到现实问题的转化。

结构构成:层级化与模块化的知识网络

清代思维图在结构上呈现出层级化与模块化特点,以“类”为核心组织知识,以《四库全书总目提要》为例,其经、史、子、集四部分类法,构建了宏观的知识框架,每部分下再细分小类(如经部分为易书诗礼等),形成树状结构,这种结构可通过表格更直观呈现:

| 层级 | 核心模块 | 子模块示例 | 功能定位 |

|---|---|---|---|

| 一级 | 经学 | 易学、书学、诗学 | 儒家思想根基 |

| 二级 | 史学 | 正史、编年、纪事本末 | 历史经验总结 |

| 三级 | 诸子学 | 儒家、道家、法家 | 诸子思想互补 |

| 四级 | 实用知识 天文、历算、舆地 | 技术应用与经世实践 |

思维图强调“互见”关系,即不同模块间的交叉引用,研究“舆地”(地理学)需参考“史书”中的地理志和“经书”中的《禹贡》,这种关联性体现了清代学术“博约结合”的特点。

实践应用:学术研究与社会治理的双重路径

在学术领域,清代思维图推动了专题研究的深化,乾嘉学者如段玉裁、王引之等,通过思维图梳理文字、音韵、训诂的关联,形成“说文四大家”等系统性成果,在社会治理层面,思维图为政策制定提供依据,魏源《海国图志》以“世界地理—中国危机—应对策略”为逻辑链,构建了“师夷长技以制夷”的思维图,直接影响洋务运动的发展,这种应用思维图可概括为“问题识别—史料分析—方案设计—效果反馈”的闭环模式。

历史影响:传统思维的总结与近代转型的伏笔

清代思维图既是对传统学术思维的集大成,也为近代思想转型埋下伏笔,它通过系统化整理,保存了濒临失传的文献(如《永乐大典》的辑佚);其“实事求是”的方法论被近代学者梁启超称为“科学精神萌芽”,为严复翻译《天演论》提供了逻辑框架,其封闭的“中体西用”结构也限制了突破,导致面对西方工业文明时出现认知滞后。

相关问答FAQs

Q1:清代思维图与宋代“理一分殊”的思维模式有何区别?

A:宋代“理一分殊”以“天理”为核心,强调从抽象本体到具体事物的演绎,属于哲学思辨型思维;清代思维图则以考据实证为基础,注重文献与事实的归纳,属于经验总结型思维,前者重“义理”,后者重“考据”,反映了不同时代学术重心的转移。

Q2:清代思维图对现代学术研究有何借鉴意义?

A:清代思维图的模块化结构和关联性思维,为现代跨学科研究提供范例,其“底层文献—中层理论—顶层应用”的三层框架,可借鉴于人文学科与社会科学的融合研究;而“互见”方法对知识整合的重视,也对当代大数据时代的知识管理具有启发价值。