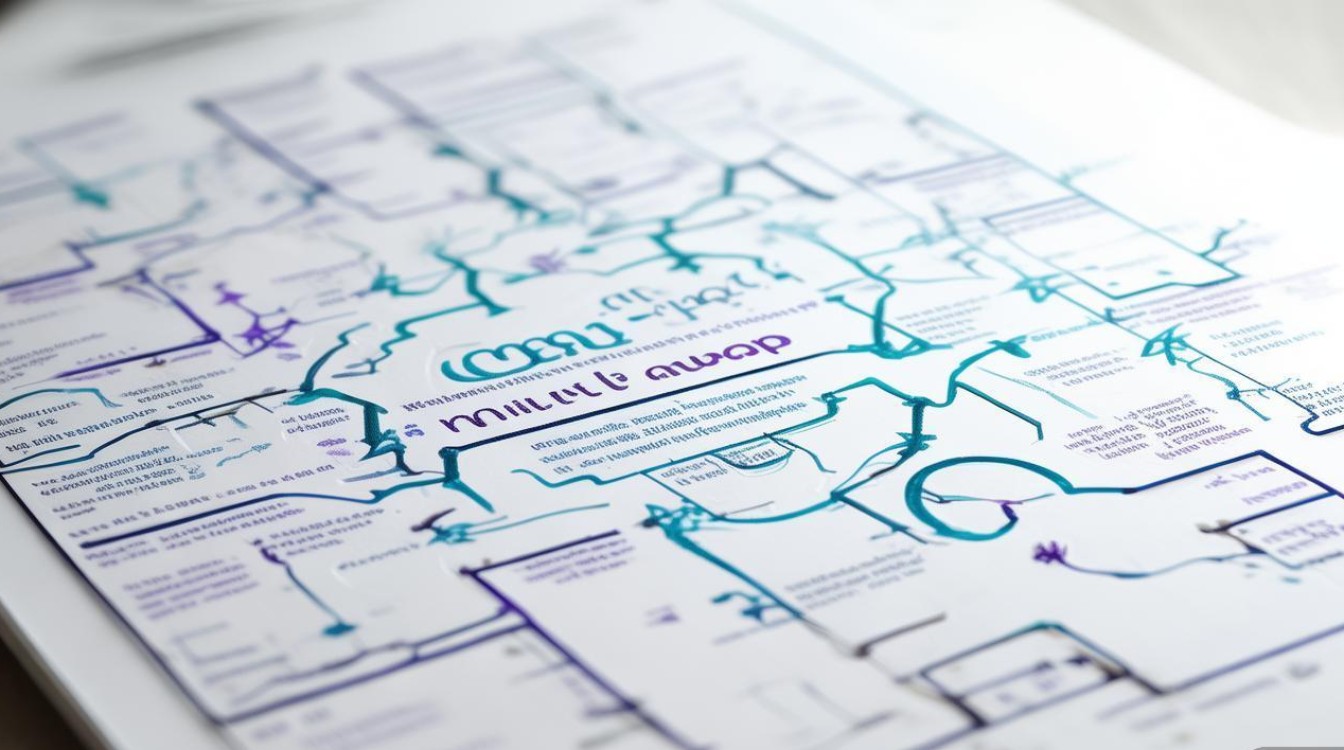

制作思维导图是一种高效的信息整理与可视化工具,它通过将核心概念作为中心节点,向外发散分支,逐步构建层次清晰、逻辑连贯的知识网络,无论是用于学习笔记、项目管理还是头脑风暴,思维导图都能帮助使用者快速梳理思路、强化记忆并激发创造力,以下从准备工作、绘制步骤、实用技巧及工具推荐四个方面,详细介绍如何制作思维导图。

在开始制作思维导图前,需明确核心目标与内容框架,确定中心主题,这是整个思维导图的“灵魂”,应简洁明了,通常用关键词或短句概括,若主题为“中国古代文学”,中心节点可绘制为“中国古代文学”,并搭配相关图标增强视觉记忆,收集与主题相关的关键信息,可通过阅读书籍、整理笔记或小组讨论等方式,提取核心概念与次要细节,为后续分支扩展奠定基础,选择合适的工具,传统方式下可用彩色笔和纸张,现代工具则包括XMind、MindMaster、FreeMind等软件,后者支持插入图片、超链接和多媒体资源,功能更丰富。

绘制思维导图时,需遵循“从中心到边缘”的发散原则,第一步,将中心主题绘制在纸张中央或软件画布核心位置,使用醒目的颜色和加粗字体突出显示,第二步,扩展一级分支,即与中心主题直接相关的核心子主题,中国古代文学”的一级分支可包括“先秦文学”“汉赋”“唐诗”“宋词”“元曲”“明清小说”等,每个分支用不同颜色区分,便于识别,第三步,逐级添加二级、三级分支,进一步细化内容。“唐诗”分支下可延伸出“李白”“杜甫”“白居易”等二级分支,再分别添加代表作品、诗歌风格等三级分支,分支的绘制应使用曲线而非直线,避免生硬感,同时保持长度适中,文字沿分支方向排列,避免拥挤。

为提升思维导图的可读性与实用性,需注意以下技巧,一是关键词提炼,每个分支节点尽量使用名词或动词短语,避免冗长句子,例如用“豪放派”代替“苏轼的诗歌风格属于豪放派”,二是颜色与符号的运用,通过颜色编码区分不同类别(如红色表重点、蓝色表理论),搭配箭头、星号等符号强调逻辑关系,如用“→”表示因果关联,三是图文结合,适当插入小图标(如书本、人物剪影)增强记忆点,尤其在复杂概念中,图像比文字更易被大脑处理,四是动态调整,思维导图并非一成不变,随着思考深入可随时增删分支、重组结构,例如在小组讨论中,实时修改能促进协作效率。

根据使用场景,可选择不同的工具类型,手绘思维导图适合快速记录和创意发散,纸张的灵活性便于随时涂改调整,适合课堂笔记或临时 brainstorming;数字工具则更适合长期保存与协作,如XMind支持导出为PDF、Word等多种格式,MindMaster内置丰富的模板库(如读书笔记、项目计划),新手可直接套用,在线工具如MindMeister支持多人实时编辑,适合团队项目管理,通过云端同步确保信息一致性。

相关问答FAQs:

-

如何避免思维导图分支过于混乱?

答:可通过“层级控制”和“逻辑分组”解决,明确分支层级(不超过三级为宜),每级分支数量尽量控制在5-9个(符合人类短期记忆规律),将相关联的子主题归为一组,用相同颜色或边框标识,例如在“项目管理”思维导图中,将“时间规划”“资源分配”“风险控制”归为“管理核心”分组,避免信息分散。 -

思维导图适合所有学科的学习吗?

答:思维导图适用于大多数需要梳理逻辑和记忆知识点的学科,如文科的历史事件梳理、理科的公式定理关联、语言学的语法体系构建等,但对于需要大量线性推导的学科(如高等数学证明),可将其作为辅助工具,先推导过程再提炼关键节点放入导图,避免过度简化导致逻辑断裂。