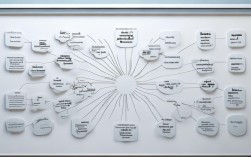

批判性思维是一种理性的、反思性的思维方式,其核心在于对信息、观点和论证进行深入分析、评估和推理,从而形成独立、合理的判断,要真正掌握批判性思维,需要遵循四个关键标准:清晰性、准确性、逻辑性和相关性,这四个标准相互关联,共同构成了批判性思维的基石,帮助我们在复杂的信息环境中辨别真伪、避免偏见,做出明智的决策。

清晰性是批判性思维的起点,一个观点或论证如果表述模糊、含糊不清,就无法进行有效的分析和评估,清晰性要求语言表达准确、无歧义,概念定义明确,避免使用模棱两可或过于抽象的词汇,当有人说“这个政策对社会影响很大”时,批判性思维者会追问:“‘很大’具体指什么?是经济影响、社会影响还是文化影响?如何衡量这种影响?”通过追问细节,将模糊的表述转化为具体、可理解的内容,为进一步分析奠定基础,缺乏清晰性的论证往往隐藏着逻辑漏洞或主观偏见,确保表达的清晰是批判性思维的第一步。

准确性要求信息和观点与事实相符,避免错误或误导,在信息爆炸的时代,虚假信息、片面数据或断章取义的内容随处可见,批判性思维者需要具备核查事实的能力,确保所依据的信息来源可靠、数据真实准确,对于网络上的统计数据,需要核查其原始出处、样本范围、统计方法是否科学,避免被片面或篡改的数据误导,准确性不仅涉及事实本身,还包括对语境的理解,避免脱离具体背景断章取义,只有建立在准确信息基础上的论证,才具有可信度和说服力。

逻辑性是批判性思维的核心,它关注论证的结构和推理过程是否合理,一个具有逻辑性的论证,其前提能够有效支持结论,推理过程不存在谬误或跳跃,常见的逻辑谬误包括“以偏概全”“因果倒置”“诉诸情感”等,批判性思维者需要识别这些谬误,并评估论证中前提与结论之间的关联是否紧密,有人认为“因为许多成功人士都早起,所以早起就能成功”,这一论证犯了“相关即因果”的逻辑错误,忽略了其他可能影响成功的因素,通过分析论证的逻辑结构,判断其是否严谨、合理,才能避免被看似合理实则荒谬的观点误导。

相关性则强调论证中的论据必须与论题直接相关,避免引入无关信息来转移注意力或混淆视听,在讨论问题时,只有与主题密切相关的论据才能对论证产生支持作用,无关的论据即使本身是真实的,也无法增强论证的说服力,在讨论“是否应该提高最低工资标准”时,讨论“企业家的社会责任”虽然是一个重要话题,但如果与最低工资标准的直接影响(如劳动力成本、就业率)无关,就属于偏离论题的相关性缺失,批判性思维者需要时刻聚焦论题,剔除无关信息,确保论证的针对性和有效性。

这四个标准在实际应用中往往需要综合运用,在评估一篇新闻报道时,首先需要判断其表述是否清晰(清晰性),信息来源是否可靠、数据是否准确(准确性),论证过程是否符合逻辑(逻辑性),内容是否紧扣主题(相关性),通过这一系列标准的多维度检验,才能对信息的价值做出合理判断。

为了更直观地理解这四个标准,可以通过下表进行对比:

| 标准核心 | 关键问题 | 常见错误 | 应用示例 |

|---|---|---|---|

| 清晰性 | 表述是否明确无歧义?概念是否定义清楚? | 模糊不清、过度抽象、术语滥用 | 要求对方解释“高效”的具体标准 |

| 准确性 | 信息是否真实?数据来源是否可靠? | 事实错误、数据片面、断章取义 | 核查研究样本的选取范围和方法 |

| 逻辑性 | 前提能否支持结论?是否存在推理谬误? | 因果倒置、以偏概全、诉诸情感 | 分析“广告销量提升”是否因“广告效果” |

| 相关性 | 论据是否与论题直接相关?是否偏离主题? | 转移话题、引入无关信息 | 讨论环保政策时聚焦减排数据而非企业利润 |

相关问答FAQs

Q1:批判性思维是否等同于否定或批评他人观点?

A1:批判性思维并非单纯否定或批评,而是一种理性的分析和评估过程,它的目的是通过检验观点的清晰性、准确性、逻辑性和相关性,判断其是否合理,从而形成独立的判断,批判性思维既可能支持某个观点(如果其经得起检验),也可能质疑或否定它,但核心是基于证据和逻辑的客观分析,而非主观情绪或偏见。

Q2:如何在日常生活中培养批判性思维?

A2:培养批判性思维需要从日常习惯入手:保持好奇心,对信息多问“为什么”“证据是什么”,避免被动接受;学习识别常见的逻辑谬误,如“非黑即白”“滑坡谬误”等;练习多角度思考,主动寻找不同观点的信息,避免信息茧房;养成核查事实的习惯,对重要信息通过权威来源进行验证,逐步提升分析和评估的能力。