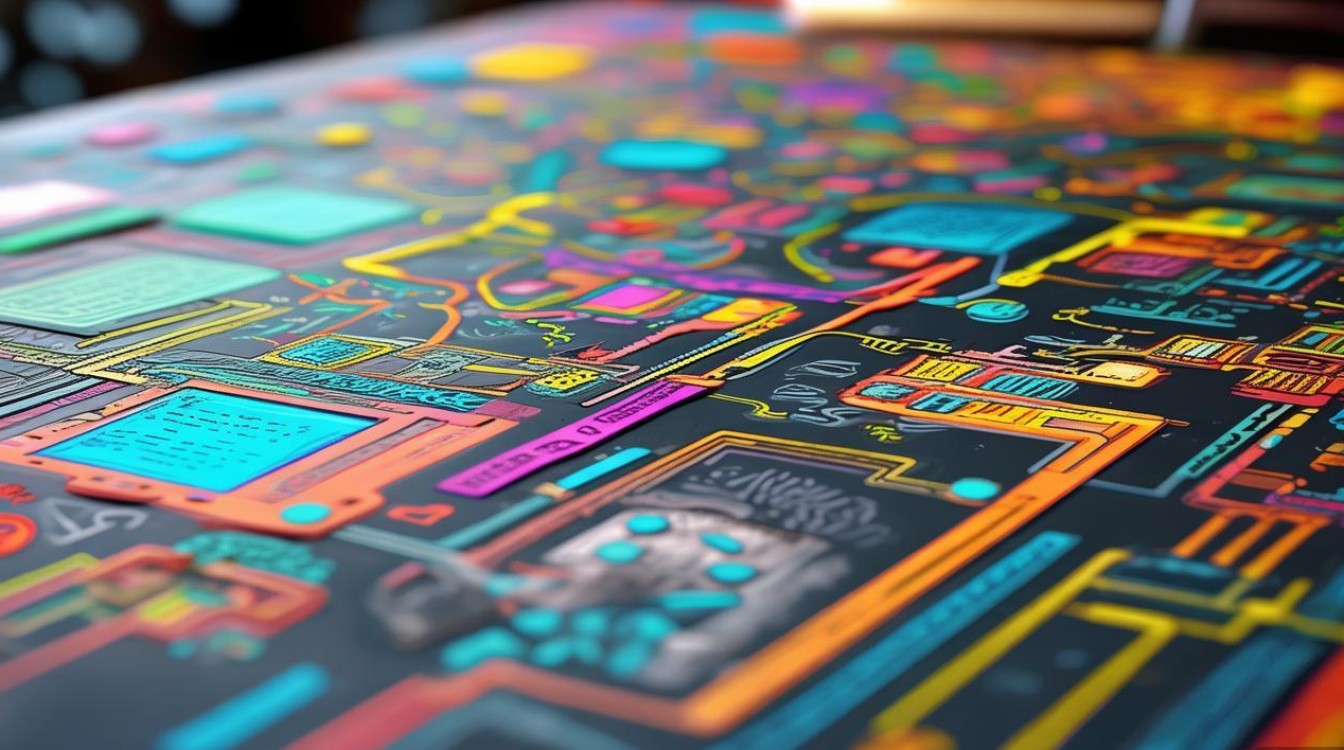

创造性思维导图是一种将放射性思考与视觉化工具相结合的高效方法,它以图形化、结构化的方式呈现思维过程,既能激发联想能力,又能系统化梳理复杂信息,与传统的线性笔记不同,创造性思维导图通过中心主题、分支层级、关键词、图像、色彩等多元元素,构建一个动态开放的思维网络,适用于学习、工作、创新设计等多个领域,以下从核心原理、构建步骤、应用场景及优势分析等方面展开详细阐述。

创造性思维导图的核心原理

创造性思维导图的理论基础源于英国心理学家托尼·巴赞的“大脑放射性思考”模型,他认为,大脑的思维并非以线性方式推进,而是围绕中心主题向外发散,形成类似树突的连接网络,这一特性与思维导图的“中心—分支”结构高度契合:中心主题位于核心,各级分支如神经元突触般延伸,每个分支可进一步衍生子分支,形成层层关联的网状结构。

其核心要素包括:

- 中心主题:简洁明了的关键词或图像,作为整个思维导图的“锚点”,环保方案”“新产品设计”等。

- 分支层级:从中心主题延伸出的主分支(一级分支)代表主要分类,如“问题分析”“解决方案”“资源需求”;二级分支细化具体内容,如“解决方案”下可分“技术路径”“市场推广”;三级分支进一步补充细节,形成逻辑闭环。

- 关键词与图像:分支上标注核心词汇而非长句,配合简笔画、符号或图标(如灯泡代表创意、箭头代表流程),通过视觉符号强化记忆与联想。

- 色彩与关联线:不同分支使用不同颜色区分逻辑模块,跨分支的关联线(虚线或箭头)体现非逻辑连接,技术路径”与“市场需求”的交叉点可能催生创新突破。

创造性思维导图的构建步骤

构建一个高效的创造性思维导图,需遵循“发散—收敛—优化”的动态流程,具体步骤如下:

确定中心主题

明确核心问题或目标,用1-2个关键词或一幅图像绘制在纸张中心(建议横向A3纸,预留发散空间),若主题为“提升用户活跃度”,中心可画一个上升的箭头+“用户活跃度”文字。

发散一级分支

围绕中心主题,用不同颜色的粗分支绘制核心维度,用户活跃度”的一级分支可包括“现状分析”“影响因素”“策略方案”“效果评估”,每个分支对应一个思考方向。

细化子分支与关键词

在一级分支下延伸二级、三级分支,标注具体关键词,影响因素”下可分“用户画像”“产品功能”“外部环境”,再细化“用户画像”为“年龄分布”“使用习惯”“留存痛点”,避免长句,用短语或符号替代(如“🔥”代表高优先级)。

添加视觉元素与关联

在关键词旁补充简图、颜色标记(如红色标注问题、绿色标注解决方案),用虚线连接跨分支的关联点(如“留存痛点”与“产品功能”的关联线可能提示“优化某功能可解决痛点”)。

整理与迭代

完成初步绘制后,审视逻辑漏洞,合并重复分支,补充关键联想,发现“外部环境”中的“竞品动态”与“策略方案”中的“差异化设计”未关联,可增加连接线,激发“借鉴竞品优势+创新功能”的思路。

创造性思维导图的应用场景

创造性思维导图因兼具发散性与逻辑性,在多个领域展现出独特价值:

学习与知识管理

- 笔记整理:替代传统线性笔记,将教材或课程内容按主题分类,历史事件”思维导图可按“时间线—起因—人物—影响”分层,便于记忆与知识串联。

- 备考复习:用思维导图梳理考点逻辑,数学函数”分支可包含“定义—图像—性质—应用”,重点标注易错点(如“定义域陷阱”)。

创新与项目管理

- 头脑风暴:团队以思维导图为核心工具,围绕“新产品创意”发散,每个成员贡献一个分支(如“用户需求”“技术可行性”“成本控制”),避免讨论偏离主题。

- 项目规划:将项目目标拆解为“里程碑—任务分工—时间节点—风险预案”,通过色彩区分优先级(如红色为紧急任务),动态跟踪进度。

问题分析与决策

- 复杂问题诊断:公司业绩下滑”,思维导图可从“内部因素”(产品、团队、管理)和“外部因素”(市场、竞品、政策)展开,逐层排查原因,定位核心问题。

- 方案决策:列出多个备选方案的优缺点(如“方案A:成本低但周期长”“方案B:周期短但风险高”),通过权重评分(如1-5分)量化评估,辅助决策。

创造性思维导图的优势分析

与传统工具相比,创造性思维导图的核心优势体现在以下四方面:

| 维度 | 传统线性笔记 | 创造性思维导图 |

|---|---|---|

| 思维激发 | 单向记录,限制联想 | 网状结构,跨分支连接激发新想法 |

| 信息整合 | 信息碎片化,逻辑依赖整理者 | 结构化呈现,层级关系一目了然 |

| 记忆效率 | 文字为主,记忆负担重 | 图文结合,色彩符号强化视觉记忆 |

| 动态调整 | 修改困难,不易迭代 | 灵活增删分支,实时更新思路 |

思维导图的“可视化”特性降低了认知负荷,例如在团队会议中,共享思维导图可确保所有人同步理解思路,减少沟通成本;个人使用时,通过回顾思维导图能快速重构知识框架,提升复习或复盘效率。

相关问答FAQs

Q1:如何避免思维导图制作时陷入“逻辑混乱”的陷阱?

A:避免混乱的关键是“先发散后收敛”,第一步不受限制地记录所有联想(即使看似无关),第二步通过“主题归类法”整理分支:将内容相似的子分支合并,用不同颜色区分逻辑模块(如蓝色代表“问题”、绿色代表“方案”),第三步检查跨分支关联是否合理,删除无关内容,初学者可先用铅笔绘制,多次迭代后再用颜色笔定型。

Q2:思维导图是否适合所有类型的思考任务?哪些场景下可能不适用?

A:思维导图最适合需要“发散联想”和“结构梳理”的任务,如创意生成、知识整理、项目管理等,但在以下场景可能受限:① 需要严格线性逻辑的任务(如数学公式推导、代码编写);② 细节高度复杂的任务(如法律条款逐条分析,可能用表格更清晰);③ 需要多人同步编辑的实时协作任务(此时在线协作文档(如腾讯文档)更高效),此时可将思维导图与其他工具结合,例如用思维导图梳理框架,再用表格填充细节。