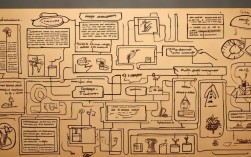

中国河流的思维导图可以从多个维度展开,涵盖河流的基本特征、分布规律、水文特性、开发利用及生态保护等内容,以下从核心要素、分支结构和延伸知识三个层面进行详细阐述,帮助构建系统化的认知框架。

核心要素:河流的基本定义与分类

河流是地表径流长期作用下形成的天然水体通道,其核心要素包括水系、流域、水文特征等,按最终归宿可分为外流河(如长江、黄河)和内流河(如塔里木河);按水源可分为雨水补给型(如珠江)、冰雪融水补给型(如雅鲁藏布江)和混合补给型(如澜沧江),按流经地形可分为山区河流和平原河流,前者比降大、水流急,后者河道弯曲、水流平缓,按人类利用程度可分为通航河流、灌溉河流和水能开发河流,如长江是中国最重要的黄金水道,而黄河则承担着华北平原的灌溉任务。

分支结构:中国河流的分布与特征

(一)空间分布格局

中国河流分布深受地形和气候影响,呈现明显的东密西疏、南丰北枯特征,外流河面积占全国总面积的64%,主要分布在东部季风区,包括长江、黄河、珠江、黑龙江等七大水系;内流河则集中在西北内陆盆地,如塔里木河、黑河等,其流量受冰川融水调节,季节变化显著,南方河流因雨季长、降水丰沛,流量大、汛期长(如珠江汛期长达6个月);北方河流则流量小、季节变化大,冬季结冰期长(如松花江结冰期长达5个月)。

(二)主要河流水文特征

- 长江:中国第一大河,全长6300公里,流域面积约180万平方公里,其特点是流量大(年均流量约1万亿立方米)、含沙量相对较小、无结冰期,上游水能资源丰富(如三峡电站),中下游航运价值突出(黄金水道)。

- 黄河:中国第二长河,全长5464公里,流域面积75万平方公里,其突出特点是含沙量极大(年均输沙量16亿吨),下游形成“地上悬河”,历史上频繁改道,近年来通过水土保持和小浪底水库调控,泥沙含量有所下降。

- 珠江:中国南方最大河流,由西江、北江、东江组成,流域面积45万平方公里,流量稳定(年均流量3300亿立方米),支流众多,三角洲河网密布,是华南地区的经济命脉。

- 黑龙江:中国东北最大河流,以冰期长(长达半年)、流量季节变化大(春季融冰易形成凌汛)为特点,与俄罗斯界河段航运价值高。

- 塔里木河:中国最长内流河,全长2179公里,水源依赖昆仑山和天山冰雪融水,下游因生态用水曾一度断流,近年来通过生态补水恢复部分河段。

(三)河流的水文差异

受气候影响,中国河流水文特征呈现显著南北差异,南方河流为“雨型河”,汛期与雨季同步(4-9月),水位变幅小(如长江武汉段水位变幅约10米);北方河流多为“雨雪混合型”,春汛(融雪)和夏汛(降雨)明显,水位变幅大(如黄河花园口段变幅可达5米以上),西北内流河以蒸发强烈、矿化度高为特征,如塔里木河下游矿化度超过1克/升。

延伸知识:河流的开发与保护

(一)水资源利用

中国河流开发以综合利用为原则,主要涉及灌溉、发电、航运、供水等领域,全国有效灌溉面积达10亿亩,其中黄河流域引黄灌溉面积超3000万亩;水电开发集中在长江上游、黄河上游和红水河,三峡、白鹤滩等电站装机容量均居世界前列,南水北调工程通过东、中、西三条线路优化水资源配置,缓解北方缺水问题。

(二)生态挑战与保护

河流面临的主要问题包括:① 水污染(工业废水、农业面源污染导致部分河段水质恶化,如海河部分支流劣V类水质占比超30%);② 生态流量不足(黄河曾多年断流,通过统一调度实现不断流);③ 生物多样性减少(长江白鱀豚功能性灭绝,中华鲟资源锐减),保护措施包括:划定河湖岸线保护范围、实施退耕还林还草、建立禁渔期制度(如长江十年禁渔)以及建设生态缓冲带等。

(三)文化价值

河流孕育中华文明,黄河被誉为“母亲河”,长江流域是巴蜀文化、楚文化的发源地;京杭大运河作为世界最长人工运河,至今仍部分承担航运功能,河流还塑造了地方民俗,如端午节的龙舟竞渡、黄河流域的羊皮筏子等。

相关问答FAQs

Q1:为什么中国南方河流的航运价值普遍高于北方?

A1:主要受流量、通航条件和经济需求三方面影响,南方河流流量大且稳定(如珠江年均流量是黄河的20倍),水位季节变化小,全年可通航;北方河流流量小、冰期长(如辽河通航期仅6个月),且华北平原铁路网密集,分流了部分货运需求,南方经济发达,水运成本低,带动了内河航运发展。

Q2:如何理解“黄河宁,天下平”这句话?

A2:黄河因其善淤、善徙、善决的特性,历史上频繁泛滥,曾造成重大人员伤亡和经济损失,因此黄河治理历来是国家大事。“黄河宁,天下平”强调黄河安澜对国家稳定的重要性,现代治理通过“上拦下排、两岸分滞”的方针,结合水库调度(如小浪底)、水土保持和堤防建设,已实现连续20多年不断流,下游防洪标准从60年一遇提高到1000年一遇,保障了华北平原的安全。