关于课外书的思维导图可以从多个维度展开,帮助系统化理解课外书的价值、分类、选择方法及阅读策略,以下从核心主题、分支内容、实践应用等方面详细阐述,并结合表格整理关键信息,最后附相关问答。

思维导图的核心主题

核心主题为“课外书的多元价值与阅读实践”,围绕这一主题延伸出五大主干分支:价值意义、分类体系、选择策略、阅读方法、延伸应用,每个主干分支进一步细分,形成层次化的知识结构,便于全面把握课外书的内涵与外延。

主干分支详解

价值意义

课外书的价值体现在个人成长、知识拓展和能力培养三个层面。

- 个人成长:通过阅读经典文学作品,可提升人文素养,塑造健全人格;小王子》教会孩子爱与责任,《平凡的世界》引导青年思考人生价值。

- 知识拓展:课外书是课堂知识的补充,科普类书籍(如《时间简史》)可深化对自然科学的理解,历史类书籍(如《万历十五年》)则帮助构建宏观历史视角。

- 能力培养:阅读小说能锻炼共情能力,阅读逻辑推理类书籍(如《福尔摩斯探案集》)可提升分析能力,而阅读工具书(如《如何阅读一本书》)则直接优化学习方法。

分类体系

课外书的分类方式多样,可按体裁、功能、受众等维度划分。

- 按体裁:分为文学小说(散文、诗歌、小说等)、科普读物、历史传记、工具书、生活类书籍等,三体》属于科幻小说,《人类简史》是科普历史类作品。

- 按功能:分为知识型(如《百科全书》)、技能型(如《高效能人士的七个习惯》)、娱乐型(如漫画、轻小说)和思辨型(如《苏菲的世界》)。

- 按受众:分为儿童读物(绘本、童话)、青少年读物(校园文学、科普入门)、成人读物(社科、哲学)等,不同年龄段书籍的深度和表达方式差异显著。

选择策略

选择课外书需结合个人需求、书籍质量和阅读场景。

- 个人需求:根据兴趣(如喜欢科幻则选《三体》)、学习目标(如提升写作能力可选《写作这回事》)或弥补短板(如逻辑弱可选《思考,快与慢》)筛选。

- 书籍质量:参考权威奖项(如诺贝尔文学奖、雨果奖)、名家推荐(如书单、书评网站评分)和出版社信誉(如商务印书馆、三联书店)。

- 阅读场景:碎片化时间适合短篇故事或散文(如《小散文集》),深度阅读则需选择长篇专著(如《百年孤独》);电子书适合通勤阅读,纸质书更适合批注和反复研读。

阅读方法

高效的阅读方法能提升理解与吸收效果。

- 基础阅读:通读全书把握核心脉络,适用于情节性强的小说。

- 主题阅读:围绕特定主题(如“人工智能”)阅读多本书籍,对比观点形成系统认知。

- 批判性阅读:对书中观点提出质疑,结合自身经验或补充资料验证,例如阅读《乌合之众》时需结合社会心理学研究。

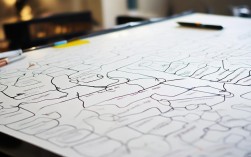

- 笔记与输出:采用思维导图、批注法记录要点,或通过读后感、书评深化理解,例如用表格整理《史记》中各朝代重要事件。

延伸应用

课外书的阅读需与实践结合,实现知识转化。

- 知识迁移:将书中理论应用于生活,如《非暴力沟通》中的技巧改善人际关系。

- 分享与传播:通过读书会、线上平台(如豆瓣、知乎)分享感悟,与他人交流碰撞思想。

- 创作实践:模仿优秀作品的写作风格进行创作,例如从《红楼梦》学习人物描写,从《乡土中国》学习社会分析框架。

关键信息表格整理

以下表格总结课外书分类与阅读方法的对应关系:

| 分类维度 | 书籍类型 | 推荐阅读方法 | 示例书籍 |

|---|---|---|---|

| 按体裁 | 文学小说 | 通读+批注 | 《百年孤独》 |

| 科普读物 | 精读+查证补充 | 《宇宙的琴弦》 | |

| 按功能 | 知识型 | 主题阅读+笔记整理 | 《全球通史》 |

| 技能型 | 分步实践+反馈调整 | 《刻意练习》 | |

| 按受众 | 儿童读物 | 亲子共读+角色扮演 | 《窗边的小豆豆》 |

| 成人读物 | 批判性阅读+跨学科联系 | 《理想国》 |

相关问答FAQs

问题1:如何平衡课外书阅读与课业学习的时间?

解答:可采用“四象限法则”管理时间,将任务按“紧急-重要”分类,优先完成课业中的重点任务(如考试复习),利用碎片化时间(如课间、睡前)阅读短篇课外书;每周设定固定“阅读时段”(如周末下午2-3小时),专注阅读长篇作品,选择与学科相关的课外书(如历史课本对应《明朝那些事儿》),实现学习与阅读的互补。

问题2:阅读课外书时如何避免“读完就忘”?

解答:可通过“输入-加工-输出”三步法强化记忆,输入时采用“SQ3R法”(浏览、提问、阅读、复述、复习),例如阅读《活着》前先思考“苦难如何塑造人生”;加工时用思维导图梳理情节脉络或核心观点,如将《时间简史》中的宇宙演化阶段可视化;输出时通过写读后感、与他人讨论或制作知识卡片(如用表格整理《物种起源》中的进化论证据),将被动阅读转化为主动学习,显著提升记忆留存率。