在探讨“女性思维男人”这一主题时,我们并非试图将性别标签化或刻板化,而是从社会文化、心理发展和沟通模式等角度,分析女性思维特点对男性在人际关系、职场协作、情感连接等方面的潜在影响与启示,理解差异并非为了评判优劣,而是为了搭建更高效的沟通桥梁,促进两性间的相互尊重与深度共情。

女性思维的核心特征及其形成背景

女性思维的形成往往与生理结构、社会角色分工及长期文化熏陶密切相关,从心理学角度看,女性在成长过程中更倾向于通过语言表达情感、建立联结,这种模式被称为“关系型思维”,在冲突处理上,女性更注重维护关系和谐,倾向于通过沟通化解矛盾,而非直接对抗;在决策时,她们可能更关注细节与情感因素,综合考量多方影响,女性大脑的镜像神经元系统较为活跃,这使她们在共情能力和非语言信号解读(如表情、语气)上更具优势,能够敏锐捕捉他人的情绪变化。

这些特征并非天生固定,而是社会建构的结果,传统社会中,女性多被赋予照顾者、协调者的角色,长期处于需要细腻观察他人需求的环境中,逐渐强化了关系导向的认知模式,而男性在成长过程中,则更多被鼓励培养独立、竞争和理性分析的能力,形成了“任务型思维”——更关注目标达成、问题解决,而非过程中的情感体验。

女性思维对男性的积极影响与互补价值

当男性主动理解并接纳女性思维时,往往能在多个维度获得成长,在情感关系中,女性思维的“共情优先”特质能帮助男性打破“理性至上”的壁垒,学会表达脆弱、感知伴侣情绪需求,当女性倾诉工作压力时,男性若习惯性直接给出解决方案(“你应该……”),可能让对方感到被忽视;而若能先回应情绪(“这确实让你很难受吧”),则更容易建立信任,这种沟通模式的转变,本质上是从“解决问题”到“陪伴感受”的升级,符合人类情感联结的核心需求。

在职场协作中,女性思维的细节关注与全局视角也能弥补男性思维的短板,在项目管理中,男性可能更关注进度和结果,而女性团队成员可能更留意团队氛围、成员状态等隐性因素,这些恰恰是提升团队凝聚力的关键,研究表明,性别多元化的团队往往更具创新力,正是因为不同思维模式能够相互补充,形成更全面的决策视角。

男性理解女性思维的关键路径

跨性别思维的理解需要主动学习与实践,以下是几个核心方向:

- 倾听重于说服:女性沟通中,“倾诉”本身具有情绪疏导功能,而非单纯寻求建议,男性可尝试放下“纠正”本能,专注倾听并给予情感反馈,例如用“我理解你的感受”代替“你想多了”。

- 接纳“非理性”的价值:女性情绪表达中常被贴上“ irrational ”标签,但情绪本身是需求的信号,因小事生气可能背后是长期被忽视的委屈,男性需透过情绪表象看到深层需求。

- 参与式协作:在家庭或团队事务中,避免“大包大揽”的 paternalism(家长式作风),而是邀请女性共同决策,尊重其意见,家务分工不是“帮你做”,而是“我们一起做”。

两性思维融合的未来趋势

随着性别平等意识的提升,传统男性与女性思维的边界正在逐渐模糊,越来越多的男性开始主动培养共情能力,参与育儿与家庭事务;女性也在职场中展现出更强的目标导向与决断力,这种“思维融合”并非要求男性完全女性化,或女性男性化,而是鼓励每个人突破性别角色的限制,成为“完整的人”——既有理性分析的能力,也有感性共情的温度。

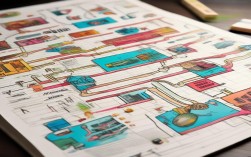

以下表格总结了女性思维与男性思维的核心差异及互补方向:

| 维度 | 女性思维特点 | 男性思维特点 | 互补价值 |

|---|---|---|---|

| 沟通目标 | 建立联结、表达情感 | 解决问题、传递信息 | 提升沟通深度,兼顾效率与情感需求 |

| 冲突处理 | 强调调和、避免对立 | 聚焦输赢、直接对抗 | 促进建设性对话,维护关系稳定性 |

| 决策依据 | 综合情感、细节与人际影响 | 依赖逻辑、数据与效率 | 优化决策质量,平衡结果与过程合理性 |

| 情绪表达 | 倾向外化、分享感受 | 倾向内化、自我消化 | 增强情绪管理能力,减少心理压抑风险 |

相关问答FAQs

Q1:男性是否必须“像女性一样思考”才能与女性和谐相处?

A1:并非如此,理解女性思维的核心是“共情”而非“模仿”,男性无需改变自己的性别特质,而是要学会跳出固有思维框架,看到女性行为背后的情感逻辑,男性可以保持理性解决问题的优势,同时在沟通中增加对情绪的关注,做到“理性分析+感性回应”的结合,这才是健康的互补关系。

Q2:如果男性尝试理解女性思维却遭遇“不被理解”的挫败感,该怎么办?

A2:这种情况往往源于“单向努力”的误区,两性沟通是双向过程,女性也需要理解男性思维中的“直接”“务实”并非冷漠,而是另一种表达爱的方式,建议双方通过“非暴力沟通”技巧(如观察感受→表达需求→提出请求)明确彼此期待,同时接受“差异永远存在”的现实,不求完全一致,但求相互尊重,男性可以主动说“我可能没get到你的点,你能再具体说说吗?”,女性也可以尝试直接表达需求而非让对方猜测,这种双向调整才能打破沟通僵局。