在生物信息学领域选择导师是一个需要综合多方面因素考量的重要决定,因为导师的学术方向、科研资源、指导风格以及个人发展理念将直接影响研究生的学术生涯和职业前景,目前国内高校及科研院所中,生物信息学领域的优秀导师众多,他们各有专长,很难简单用“最好”来定义,但可以从研究方向、学术影响力、资源平台、学生培养等维度进行分析,帮助找到最适合自己的导师。

从研究方向来看,生物信息学涵盖基因组学、转录组学、蛋白质组学、系统生物学、计算生物学、精准医学等多个分支,在基因组学与进化方向,有导师专注于复杂疾病的遗传机制解析,利用高通量测序数据结合算法开发,研究肿瘤发生发展的分子网络;在结构生物信息学领域,导师可能聚焦于蛋白质结构预测与药物设计,利用AlphaFold等工具开展创新性研究;在宏基因组学方向,导师则可能关注微生物组与宿主互作机制,探索环境或肠道菌群对人类健康的影响,选择时需结合自身兴趣,明确是想偏向数据分析、算法开发还是生物学问题应用。

学术影响力是衡量导师科研水平的重要指标,可通过其发表在Nature、Science、Cell等顶级期刊的论文数量、H指数、承担的国家级科研项目(如国家自然科学基金重点项目、科技部重点研发计划等)以及学术任职(如期刊编委、学会理事)来评估,部分导师在单细胞测序技术、深度学习在生物医学中的应用等前沿领域持续产出引领性成果,其团队的研究成果被广泛引用,说明导师具备较强的科研创新能力和行业影响力。

科研资源与平台支持直接影响研究效率和质量,优秀的导师通常拥有充足的科研经费、高性能计算集群、高通量测序平台(如Illumina NovaSeq、PacBio BioNano等)以及与临床医院、企业的合作资源,有些导师团队与三甲医院合作,能直接获取丰富的临床样本和数据资源,为开展转化医学研究提供便利;部分导师则与国外顶尖实验室有紧密合作关系,支持学生参加国际学术会议、联合培养或短期访学,拓展学术视野。

指导风格与学生培养理念同样关键,有的导师采取“放养式”管理,给予学生较大自主性,适合自律性强、有明确研究思路的学生;有的导师则“手把手”指导,从课题设计到论文撰写全程把关,适合科研基础薄弱、需要引导的新手,导师是否重视学生的个性化发展、是否支持学生参与学术交流、毕业生的就业去向(如进入学术界、工业界或跨界领域)等,都是需要重点考察的方面,有的导师鼓励学生申请各类奖学金、参加学术竞赛,注重培养学生的综合能力;有的导师则与药企、基因检测公司等有深度合作,为学生提供丰富的实习和就业机会。

以下列举几位在不同方向具有代表性的导师(排名不分先后),供参考:

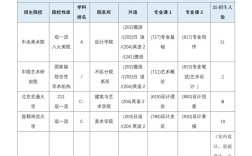

| 导师姓名 | 研究方向 | 学术成就与资源 | 指导特点 |

|---|---|---|---|

| 导师A | 肿瘤基因组学与单细胞技术 | 主持多项国自然重点项目,在Cell、Nature子刊发表论文多篇,拥有千万元级测序平台 | 注重创新思维培养,支持学生自主选题,团队氛围开放,毕业生多进入顶尖高校或科研机构 |

| 导师B | 计算神经科学与系统生物学 | 开发多个生物信息学工具软件,H指数>50,与国外多所实验室有长期合作 | 指导细致严谨,强调数理基础与编程能力,适合想深入交叉学科研究的学生 |

| 导师C | 微生物组与代谢组学 | 专注于肠道菌群与代谢疾病研究,拥有大型队列样本资源,成果发表于Nature Medicine等 | 重视转化医学应用,鼓励与临床医生合作,毕业生多进入药企或生物技术公司 |

需要注意的是,以上仅为示例,实际选择时还需通过导师官网、实验室主页、学长学姐访谈等渠道,全面了解导师的近期研究动态、在招课题方向、学生评价等信息,建议结合自身职业规划,例如若未来想留高校任教,需优先选择科研产出稳定、学术资源丰富的导师;若倾向于进入企业,则可关注与产业界联系紧密、有实际应用场景的导师。

导师的“好”与“坏”是相对的,关键在于是否与个人需求匹配,有的导师虽然科研压力大,但能提供优质的学术训练和资源;有的导师项目较多,可能需要学生承担部分横向课题,但能积累更多项目经验,在选择前,建议明确自己的兴趣点、抗压能力、职业目标等,避免盲目追求“名气”而忽视实际适配性。

生物信息学是一个快速发展的交叉学科,优秀的导师通常具备跨学科视野和持续学习的能力,选择导师时,可关注其是否积极拓展新方向(如人工智能+生物信息、空间组学数据分析等),以及团队是否定期组织文献阅读、学术研讨等活动,这些都能为学生提供良好的学术成长环境。

相关问答FAQs:

Q1:如何判断导师的科研资源是否充足?

A:可通过以下途径判断:1)查看导师近年承担的科研项目级别(如国家自然科学基金重点/重大项目、科技部项目等),项目级别和经费额度通常能反映资源支持力度;2)了解实验室的硬件设施,如是否有独立的高性能计算服务器、测序平台(或与学校公共平台合作)、实验室空间等;3)询问学长学姐关于实验经费、试剂采购、学术会议支持等情况,充足的资源能保障研究的顺利开展。

Q2:与导师沟通时,哪些问题最能帮助判断是否适合自己?

A:建议重点询问以下问题:1)实验室目前的主要研究方向和未来3-5年的规划,判断是否与自身兴趣一致;2)对学生的培养期望(如是否要求发表高水平论文、参与项目类型等);3)学生的毕业去向及职业发展支持(如是否有推荐实习、就业指导等);4)实验室的日常管理模式(如组会频率、导师指导方式、学生自主权等),通过导师的回答,可初步判断其指导风格与个人需求的匹配度。