在当前考研竞争日益激烈的背景下,学硕与专硕的选择成为许多考生关注的焦点,哪个更好考”是核心考量因素之一。“好考”并非绝对,而是需结合自身基础、目标院校专业、考试科目、报录比等多维度综合判断,以下从考试难度、招生趋势、备考策略等角度展开分析,帮助考生理性决策。

从考试科目与命题特点来看,学硕通常更侧重学术能力考察,公共课一般考英语一(难度高于英语二)、数学一(数学三),专业课更注重理论深度与广度,部分院校命题偏向学术前沿或经典文献分析,对考生的逻辑思辨和学术素养要求较高,理工类学硕专业课常涉及高等数学、大学物理等基础学科,且题目难度较大;文史类学硕则可能涉及大量文言文阅读、史学理论等,需长期积累,相比之下,专硕更侧重实践应用,公共课多考英语二、数学二(或免考数学),专业课内容与行业结合紧密,命题更注重解决实际问题的能力,题型可能包含案例分析、方案设计等,难度相对“接地气”,但需注意,部分热门专硕(如MPAcc、金融专硕等)因报考人数多,竞争激烈,可能出现“分数线倒挂”现象,即实际录取难度反超学硕。

招生规模与报录比是影响“好考”程度的关键因素,近年来,多数高校呈现“专硕扩招、学硕缩招”的趋势,以教育部数据为例,2023年专业硕士招生规模已超过硕士总招生人数的60%,尤其在应用型学科(如教育、临床、工程等)中,专硕名额占比更高,这意味着专硕的录取基数更大,整体报录比可能更优,某高校计算机学硕招生20人,报录比10:1,而计算机专硕(人工智能方向)招生50人,报录比5:1,显然专硕上岸概率更高,但需警惕“热门专业陷阱”,如新闻传播专硕、法学(非法学)专硕等,因跨专业考生涌入,报录比可能远高于学硕,此时需结合具体院校数据对比,不能一概而论。

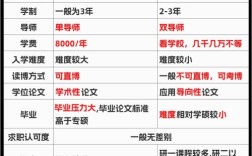

考生自身基础与备考时间也是重要变量,英语基础薄弱的考生,选择考英语二的专硕可规避英语一的难度;数学能力不足者,可优先考虑免考数学的专硕(如汉语国际教育、艺术专硕等),学硕通常学制为3年,更倾向于培养学术人才,对发表论文有要求,适合有读博意愿或从事科研工作的考生;专硕学制多为2-3年,注重实习与实践,适合希望快速就业的考生,若考生目标明确为就业,且备考时间紧张,专硕的“短平快”特点可能更易上岸;若擅长理论钻研、有充足备考时间,学硕的深度复习可能更具优势。

院校层次与地域差异同样影响考试难度,顶尖高校(如985/211)的学硕竞争更为激烈,保研比例较高(部分学硕保研率达50%以上),统考名额较少;而专硕的统招名额相对充足,尤其在地方院校或新兴应用型专业中,竞争压力较小,某双非院校的旅游管理学硕招生10人,报录比8:1,而旅游管理专硕招生30人,报录比3:1,后者显然更易考取,但一线城市的热门院校专硕,可能因地域优势导致报考人数激增,难度反超偏远地区的学硕,需结合职业规划综合选择。

备考策略上,建议考生目标院校官网近3年招生简章、专业目录、复试分数线,重点关注统考招生人数、专业课参考书目、历年真题难度,若专业课为院校自命题,需提前联系学长学姐获取真题,针对性复习;若为全国统考(如计算机、教育学等),则可利用成熟备考资料系统学习,关注“大小年”规律——某年报考人数激增可能导致分数线飙升,次年竞争可能缓和,合理利用时间差可提升上岸概率。

| 对比维度 | 学术硕士(学硕) | 专业硕士(专硕) |

|---|---|---|

| 考试科目 | 数学一(多数)、专业课理论性强 | 数学二/免考、专业课实践性强 |

| 招生趋势 | 缩招,保研比例高,统考名额少 | 扩招,统考名额多,整体报录比更优 |

| 适合人群 | 科研兴趣强、擅长理论、有读博意愿 | 目标就业、基础薄弱、注重实践 |

| 考试难度 | 专业课深度大,对学术素养要求高 | 题型灵活,但热门专业竞争激烈 |

| 学制与培养 | 3年,侧重学术研究,需发表论文 | 2-3年,侧重实习实践,多与行业合作 |

相关问答FAQs

Q1:英语基础差,选择学硕还是专硕更合适?

A:建议优先选择专硕,专硕考英语二,难度低于英语一,词汇量要求约3500词,且题型更侧重阅读理解和写作翻译,适合基础薄弱的考生,若目标专业学硕不考数学(如部分文科专业),也可对比两者专业课难度,综合选择。

Q2:如何判断目标院校的学硕和专硕哪个更容易上岸?

A:需通过以下数据综合判断:①统考招生人数(专硕通常更多);②近3年复试分数线(对比单科线和总分线);③报录比(报考人数/录取人数,优先选择报录比低的);④复试比例(学硕复试比可能更高,如1.5:1,专硕多为1.2:1),关注院校是否存在“保护一志愿”“复试刷人少”等政策,这些都会影响上岸难度。

“学硕专硕哪个好考”没有标准答案,关键在于“匹配度”,考生需结合自身优势、职业规划、目标院校的实际情况,理性选择而非盲目跟风,才能在考研竞争中占据主动。