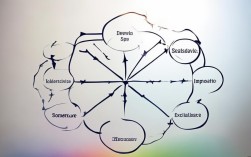

七年级上册历史思维导图是帮助学生梳理中国古代史脉络的重要工具,涵盖从史前时期到秦汉时期的核心知识点,通过结构化呈现提升学习效率,以下从时间轴、核心主题、重点模块及知识关联四个维度,详细解析思维导图的构建逻辑与内容要点,并附高清导图的应用建议。

时间轴与阶段划分

七上历史以朝代更迭为明线,可分为四大阶段,每个阶段对应特定的社会形态与文明特征:

| 阶段 | 时间范围 | 核心特征 | 代表文明/事件 |

|---|---|---|---|

| 史前时期 | 约170万年前—约公元前2070年 | 原始人群聚落,生产力低下 | 元谋人、北京人、河姆渡遗址、半坡遗址 |

| 夏商周时期 | 约公元前2070年—公元前256年 | 王权与神权结合,早期国家形成 | 夏朝世袭制、商朝甲骨文、西周分封制 |

| 春秋战国时期 | 公元前770年—公元前221年 | 社会转型,百家争鸣 | 诸侯争霸、商鞅变法、儒家道家法家思想 |

| 秦汉时期 | 公元前221年—公元220年 | 统一多民族国家建立与发展 | 秦朝统一、汉武帝大一统、丝绸之路开通 |

核心主题与知识框架

思维导图需围绕“文明起源”“国家统一”“制度创新”“文化繁荣”四大主题展开,每个主题下设分支知识点:

文明起源

- 人类起源:元谋人(我国境内最早人类)、北京人(使用天然火)、山顶洞人(掌握人工取火)。

- 农耕定居:河姆渡遗址(长江流域,种植水稻,干栏式建筑)、半坡遗址(黄河流域,种植粟,半地穴式建筑)。

- 传说时代:炎黄联盟(华夏人文初祖)、尧舜禹禅让制。

国家演进

- 早期国家:夏朝(世袭制代替禅让制)、商朝(甲骨文记载商王活动)、西周(分封制、宗法制、礼乐制)。

- 社会变革:春秋(铁器牛耕推广,井田制瓦解)、战国(各国变法,封建制度确立)。

制度与文化

- 思想百家:儒家(孔子“仁”“礼”、孟子“仁政”)、道家(老子“道法自然”、庄子“逍遥”)、法家(韩非“以法治国”)。

- 科技成就:夏朝历法“夏小正”、商朝青铜器(司母戊鼎)、战国铁制农具、秦汉造纸术(蔡伦)。

统一与巩固

- 秦朝统一:措施(中央集权制度、统一度量衡文字货币、修长城)、影响(奠定中国疆域基础)。

- 汉朝强盛:汉武帝推恩令、独尊儒术(董仲舒)、张骞通西域、丝绸之路(东西方文明交流)。

重点模块细化解析

(1)夏商周政治制度

- 分封制:目的(巩固统治)、内容(授土授民,诸侯义务)、瓦解原因(诸侯势力膨胀)。

- 宗法制:核心(嫡长子继承制)、作用(维系等级秩序,家国同构)。

(2)春秋战国变法

- 商鞅变法(废井田、奖军功、建县制)、意义(秦国崛起,封建制度确立)。

(3)秦汉巩固统一

- 秦朝:中央三公九卿制、地方郡县制,统一文字(小篆)。

- 汉朝:汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”(太学设立),盐铁官营,北击匈奴。

知识关联与逻辑构建

思维导图需体现因果与并列关系,

- 农耕文明:河姆渡/半坡遗址 → 铁器牛耕推广 → 井田制瓦解 → 封建土地私有制确立。

- 统一趋势:春秋战国分裂 → 秦朝统一(必然性)→ 汉朝巩固(推恩令、独尊儒术)。

- 文化传承:甲骨文 → 金文 → 小篆 → 隶书(汉字演变脉络)。

高清导图应用建议

- 分层记忆:按“朝代—事件—人物—影响”四级标签拆解知识点,避免信息过载。

- 对比学习:用表格对比夏商周分封制与秦朝郡县制、儒家与法家思想差异。

- 时空定位:在导图旁标注地图,如“丝绸之路路线图”“战国七雄方位图”。

相关问答FAQs

Q1:如何高效利用七上历史思维导图复习?

A:建议采用“三步法”:第一步,按时间轴梳理朝代更迭,建立宏观框架;第二步,聚焦核心主题(如制度、文化),补充细节关键词(如“分封制”“甲骨文”);第三步,通过导图自测,遮盖分支内容后尝试复述,重点标记薄弱环节,高清导图可打印后用不同颜色标注高频考点,结合时间轴地图强化时空观念。

Q2:思维导图中“百家争鸣”部分如何简化记忆?

A:可采用“人物—核心主张—现实影响”三要素法:儒家孔子(“仁”“礼”,维护社会秩序)、孟子(“民贵君轻”,仁政思想);道家老子(“无为而治”,顺应自然);法家韩非(“法术势”,集权改革),对比表格记忆如下:

| 学派 | 代表人物 | 核心思想 | 历史影响 |

|---|---|---|---|

| 儒家 | 孔子、孟子 | 仁、礼、仁政 | 汉朝成为正统思想,影响文化教育 |

| 道家 | 老子、庄子 | 道法自然、逍遥无为 | 奠定哲学基础,影响治国理念 |

| 法家 | 韩非 | 法、术、势,中央集权 | 秦朝治国依据,促进统一 |

通过以上结构化梳理,七上历史思维导图既能清晰呈现知识脉络,又能帮助理解历史事件的因果联系,结合高清图表与对比记忆法,可显著提升学习效率。