新思维登陆标志着一种认知范式和实践模式的深刻变革,它不仅仅是理念的更新,更是对传统思维框架的系统性突破,在信息爆炸、技术迭代加速的当代社会,线性思维、经验主义和路径依赖已难以应对复杂多变的挑战,新思维的登陆为个人成长、组织创新乃至社会进步提供了全新的认知工具和行动指南,这种思维强调动态性、系统性、开放性和创造性,要求我们从“解决问题”转向“定义问题”,从“被动适应”转向“主动塑造”,在不确定性中寻找确定性,在混沌中建立新秩序。

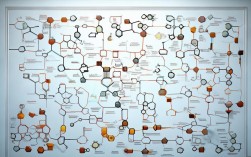

新思维登陆的核心特征体现在对认知边界的重构,传统思维往往局限于学科壁垒和行业经验,形成“信息茧房”和“认知盲区”,而新思维倡导跨界融合与整体性视角,在企业管理中,不再将生产、营销、财务等部门割裂看待,而是通过系统思考理解各要素之间的非线性关系,构建动态平衡的商业生态,这种转变要求打破“非此即彼”的二元对立思维,转向“亦此亦彼”的辩证思维,在矛盾中寻求统一,企业发展中“效率”与“创新”的平衡,不再是取舍关系,而是通过敏捷开发、快速迭代等新方法实现两者的协同进化。

新思维登陆的实践路径表现为方法论的创新,传统思维依赖归纳法和演绎法,通过逻辑推理得出结论,而新思维引入了设计思维、逆向思维、第一性原理等多元工具,设计思维强调“以人为本”,通过同理心洞察用户真实需求,通过原型测试快速验证方案,从而降低创新风险;逆向思维则要求打破常规,从结果倒推过程,或从负面案例中汲取教训,实现“弯道超车”,特斯拉在电动汽车领域的突破,并非简单改进传统汽车,而是通过第一性原理重新思考电池、电机等核心部件的本质,从而颠覆了整个行业的技术路线,这种方法论的创新,使得新思维能够穿透表象,直抵问题本质。

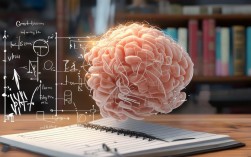

新思维登陆对个人能力提出了全新要求,在传统模式下,专业知识和技能是核心竞争力,而在新思维主导的时代,学习力、适应力和创造力成为关键,知识的半衰期不断缩短,单一技能的“铁饭碗”已被打破,终身学习和跨界整合能力成为立足之本,个人需要构建“T型”知识结构,既有专业深度,又有跨界广度,同时具备批判性思维和元认知能力,能够反思自身思维模式的局限性,在人工智能时代,重复性工作被自动化取代,但人类独有的创造力、情感共鸣和复杂问题解决能力愈发珍贵,这要求个人从“知识存储者”转变为“意义创造者”。

新思维登陆对组织生态的重塑同样深刻,传统组织结构多为金字塔式层级体系,信息传递缓慢,决策效率低下,而新思维推动组织向扁平化、网络化、敏捷化转型,海尔“人单合一”模式、谷歌的“20%自由时间”制度、阿米巴经营模式等,都是新思维在组织管理中的实践,这些模式强调个体赋能、团队协作和快速响应,通过自组织机制激发内生动力,海尔的“小微”将企业划分为自主经营的单位,员工从执行者转变为创业者,直接面向市场创造价值,这种变革不仅提升了组织活力,也重构了企业与员工的关系。

新思维登陆还面临诸多现实挑战,首先是思维惯性的阻力,长期形成的认知模式和行为习惯难以在短期内改变,既得利益群体也可能抵制新思维的推行,其次是知识整合的难度,跨界融合需要打破专业壁垒,但不同学科的语言体系、逻辑框架存在差异,容易导致沟通成本增加,最后是实践落地的复杂性,新思维往往需要配套的组织文化、制度流程和技术工具支持,否则容易沦为“空中楼阁”,许多企业引入敏捷开发方法,但若未建立相应的容错机制和协作文化,反而可能导致效率下降。

新思维登陆的未来发展趋势呈现出智能化、个性化和生态化的特征,随着人工智能、大数据、区块链等技术的发展,新思维将与技术深度融合,形成“智能思维”新模式,人工智能能够处理海量信息,辅助人类进行复杂决策,但人类的价值观、创造力和伦理判断仍不可替代,个性化方面,新思维将更加注重个体差异,通过定制化教育和培训方案,释放每个人的独特潜能,生态化方面,组织、社会乃至全球问题的解决,都需要构建跨领域、跨边界的合作网络,形成“共生思维”,应对气候变化、公共卫生等全球性挑战,任何单一国家或组织都无法独立解决,必须通过国际合作和资源共享,构建人类命运共同体。

新思维登陆的本质是人类认知能力的进化,是对复杂世界的适应性回应,它不是对传统的全盘否定,而是批判性继承基础上的创新发展,在个人层面,它要求我们保持好奇心和开放心态,勇于突破思维定式;在组织层面,它需要构建鼓励创新、宽容失败的文化环境;在社会层面,它需要推动教育体系、科研机制和管理制度的深刻变革,唯有如此,新思维才能真正落地生根,成为驱动个体成长和社会进步的核心动力。

以下是相关问答FAQs:

问题1:新思维与传统思维的主要区别是什么?

解答:新思维与传统思维在多个维度存在显著差异,在认知模式上,传统思维倾向于线性、静态和还原论,强调因果关系和确定性;而新思维注重非线性、动态和整体论,关注复杂系统中的互动关系和不确定性,在问题解决方式上,传统思维依赖经验积累和逻辑推理,通过优化现有方案解决问题;新思维则强调创新和颠覆,通过重新定义问题或创造新范式实现突破,传统制造业通过提高生产效率降低成本,而新思维下的制造业则通过3D打印、工业互联网等技术创新重构生产流程,在价值观层面,传统思维更注重稳定和秩序,新思维则更强调适应性和创造性,鼓励在变化中寻找机遇。

问题2:如何在日常工作和生活中培养新思维?

解答:培养新思维需要从认知、方法和实践三个层面入手,在认知层面,要打破思维定式,通过跨界学习拓宽视野,例如阅读不同领域的书籍、参加跨行业交流活动,接触多元观点以打破“信息茧房”,培养批判性思维,对既有结论保持质疑,通过“5个为什么”等工具深入探究问题本质,在方法层面,主动学习和运用创新工具,如设计思维、逆向思维、第一性原理等,通过刻意练习将其转化为习惯,在项目策划中,可采用“头脑风暴+原型测试”的组合方法,快速验证想法可行性,在实践层面,要勇于尝试新事物,从小处着手进行实验,例如在工作中优化流程、在生活中改变习惯,并从失败中总结经验,建立开放的心态,接受反馈和意见,将个人思维融入团队协作,在集体智慧中激发创新灵感。