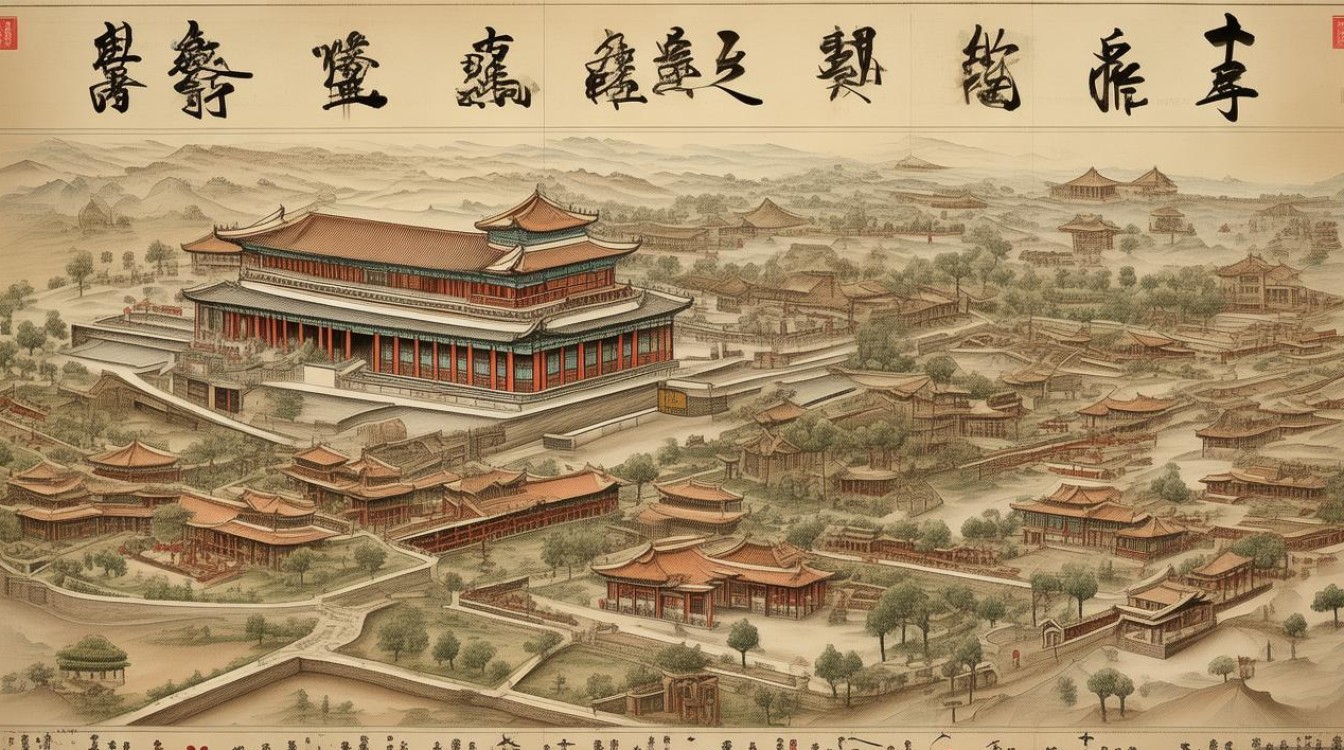

北京历史思维导图可以从时间维度、空间维度、文化维度和重要事件节点四个核心分支展开,每个分支下再细分具体内容,形成系统化的历史脉络梳理,以下是对北京历史的详细解析,涵盖从早期聚落到现代国际交往中心的完整发展过程。

时间维度:历史分期与特征

北京历史可划分为六个主要阶段,每个阶段都呈现出独特的社会形态和文化特征。

-

早期聚落与方国时期(约公元前11世纪-公元前221年)

北京地区最早的聚落可追溯至新石器时代,房山琉璃河遗址发现的西周燕都城址证明其作为北方重镇的历史,春秋战国时期,燕国在此建都,成为中原文化与北方游牧文化的交汇点,这一时期的考古发现包括青铜器、甲骨文等,反映了早期城邦国家的政治与宗教生活。 -

秦汉至隋唐:区域性政治中心(公元前221年-公元907年)

秦统一后,蓟城成为广阳郡郡治和幽州刺史治所,汉代,北京作为北方军事要塞,抵御匈奴侵扰,三国时期,刘靖修造的戾陵堰与车箱渠体现了水利技术的进步,隋唐时期,幽州是重要军事据点,安史之乱后短暂成为割据中心,现存的天宁寺塔、云居寺石经等文物印证了这一时期的佛教兴盛。 -

辽金时期:陪都与首都(公元907年-1279年)

辽朝升幽州为南京析津府,作为陪都,金朝建立后,于1153年迁都至此,命名“中都”,北京首次成为统一王朝首都,城市格局从“坊市制”向“街巷制”转变,位于今广安门外的金中都遗址奠定了北京城市中轴线的雏形。 -

元朝:大一统王朝的首都(1279年-1368年)

元世祖忽必烈于1272年正式定都“大都”,北京成为全国政治经济中心,意大利旅行家马可·波罗在其游记中盛赞大都的繁华,城市布局严格遵循《周礼·考工记》的规制,积水潭码头作为京杭大运河终点,促进了南北物资交流,元代的万松老人塔、钟鼓楼等建筑至今留存。 -

明清时期:两代皇都(1368年-1911年)

明朝永乐帝朱棣于1421年迁都北京,扩建为皇城核心,形成“凸”字形城廓和“前朝后市”的格局,清代基本沿袭明制,扩建皇家园林如颐和园、圆明园,同时融合满汉文化,这一时期留下了故宫、天坛、十三陵等世界文化遗产,但也经历了1900年八国联军侵华等历史创伤。 -

近现代:从北洋政府到新中国(1912年-至今)

民国时期作为北洋政府首都,北京见证了新文化运动和五四运动,1949年新中国成立后,北京成为社会主义国家首都,经历了城市改造、改革开放和国际化发展,2008年奥运会、2022年冬奥会等事件标志着北京向全球城市转型的里程碑。

空间维度:城市格局与功能演变

北京城市空间结构随朝代更迭不断调整,核心特征可归纳为以下表格: | 时期 | 核心区域 | 城市布局 | 功能分区 | |------|----------|----------|----------| | 金代 | 中都(今广安门南) | 方形城池,宫城居中 | 政治中心,商业区位于城北 | | 元代 | 大都(今北海至积水潭) | 纵横棋盘格,中轴线贯穿 | 宫城居中,漕运码头位于积水潭 | | 明清 | 皇城(紫禁城为核心) | “凸”字形外城,中轴线对称 | 皇权核心,前朝后市,左祖右社 | | 现代 | 二环路以内 | 环形放射状路网,多中心结构 | 政治中心(长安街)、文化区(中关村)、商务区(CBD) |

文化维度:多元融合与传承

北京历史文化的核心特征是“多元一体”,具体表现为:

- 建筑文化:从辽代应县木塔的斗拱技术到明清故宫的太和殿设计,体现了木构建筑的高超技艺;胡同与四合院则展现了传统居住空间的伦理秩序。

- 宗教文化:佛教(潭柘寺、雍和宫)、道教(白云观)、伊斯兰教(牛街礼拜寺)、基督教(南堂)在此共存,形成“和而不同”的宗教格局。

- 民俗文化:京剧形成于清代乾隆年间,融合徽调、汉调等;饮食文化中,烤鸭、涮羊肉等菜品兼具宫廷与市井特色。

重要事件节点

以下事件对北京历史进程产生关键影响:

- 1153年金海陵王迁都:确立北京首都地位,城市规模首次扩大。

- 1272年元大都建成:成为当时世界最繁华的城市之一,促进东西方文化交流。

- 1421年明成祖迁都:奠定北京今日城市格局的基本框架。

- 1900年八国联军侵华:北京遭受严重破坏,激发民族觉醒。

- 1949年新中国成立:北京成为人民首都,开启现代化建设。

- 2008年北京奥运会:向世界展示中国发展成就,推动城市国际化。

相关问答FAQs

Q1:北京为何能长期作为中国的政治中心?

A1:北京的政治地位源于其独特的地理优势,地处华北平原北端,东临渤海,西靠太行山脉,南望中原,北控蒙古高原,既是农耕文明与游牧文明的过渡带,也是连接东北与华北的枢纽,作为燕山山脉与华北平原的交汇点,易守难攻的军事区位使其成为历代王朝控制北方的战略要地,元明清三代定都于此,进一步强化了其政治文化中心的地位,形成了深厚的历史积淀。

Q2:北京中轴线的历史意义是什么?

A2:北京中轴线南起永定门,北至钟鼓楼,全长7.8公里,是中国古代城市规划的杰作,其历史意义体现在三方面:一是政治象征,以紫禁城为中心,体现“天子居中”的儒家思想,通过太和殿、天坛等建筑强化皇权权威;二是文化传承,融合了《周礼·考工记》的都城规制与元代“面朝后市”的理念,成为中国古代都城规划的活化石;三是现代价值,2024年“北京中轴线”申遗成功,其蕴含的“天人合一”哲学和对称美学对当代城市设计仍有启示作用,是中华文明连续性的重要见证。