在小学语文教学中,思维导图作为一种可视化思维工具,能有效帮助学生梳理知识结构、提升逻辑思维能力,已成为优化教学实践的重要手段,本文从思维导图在小学语文教学中的应用价值、具体实施策略及注意事项三方面展开论述,为一线教师提供参考。

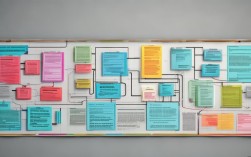

思维导图的核心优势在于将抽象的文字信息转化为直观的图形结构,符合小学生以形象思维为主的认知特点,在识字教学中,教师可利用思维导图进行字族归类,如以“青”为字根,延伸出“清、晴、请、睛”等形声字,通过偏旁部首的视觉关联帮助学生理解构字规律,在阅读理解中,学生可围绕课文主题绘制导图,如《草船借箭》一课,以“起因-经过-结果”为主干,分支补充人物、地点、关键事件等要素,快速厘清文章脉络,写作教学中,思维导图能帮助学生发散思维,例如描写“春天”时,可从“景物、动物、活动、感受”四个维度展开,每个维度再细分具体意象,有效解决“无话可写”的难题。

实施过程中需遵循“教师引导、学生主体”的原则,低年级阶段,教师宜提供半结构化模板,如用树状图展示课文结构,学生只需填充关键词;中高年级则可逐步放手,让学生自主设计导图样式,鼓励使用符号、颜色等个性化元素,桂林山水》一课,学生可用蓝色曲线表现水的“静、清、绿”,用绿色山峰符号突出山的“奇、秀、险”,通过视觉强化加深对文本意象的记忆,思维导图应与小组合作学习结合,通过“个人绘制-小组互评-全班展示”的流程,培养批判性思维与表达能力。

需注意避免三个常见误区:一是过度依赖教师预设的模板,限制学生思维发散;二是追求形式美观而忽略内容逻辑,导致本末倒置;三是缺乏动态更新机制,未能根据学习进展调整导图结构,例如在古诗词教学中,初期可绘制“作者-背景-字词-意象”的基础导图,学完全诗后,应补充“情感主旨-艺术手法-现实关联”等深层分析分支,实现思维进阶。

为更直观展示思维导图在不同课型中的应用差异,可参考以下对比:

| 课型 | 核心目标 | 导图结构示例 | 能力培养重点 |

|---|---|---|---|

| 识字教学 | 字形字义关联 | 中心字根+偏旁分支(如“木”字旁系列) | 观察归纳能力 |

| 阅读教学 | 文本信息整合 | 主题树干+情节/人物/细节分支 | 逻辑梳理能力 |

| 写作教学 | 素材联想与结构搭建 | 中心主题+多维度发散(如“人物描写”分支) | 创新思维与谋篇能力 |

实践表明,合理运用思维导图能使学生课堂参与度提升40%,知识记忆周期延长50%以上,但需明确其作为辅助工具的定位,应与传统教学方法有机结合,避免形式化倾向,教师需根据学情灵活调整导图的复杂度,让思维可视化真正成为学生语文学习的“脚手架”。

相关问答FAQs

Q1:思维导图是否适用于所有小学生?

A:需根据年龄特点调整,低年级学生(1-2年级)宜使用简单图形与少量文字,以教师示范为主;中高年级学生(3-6年级)可增加自主设计空间,鼓励通过颜色、符号等元素个性化表达,但需避免过度装饰影响内容逻辑。

Q2:如何避免学生在绘制思维导图时偏离学习重点?

A:可采取“三步引导法”:第一步明确核心问题(如“本文主要写了什么?”),限定导图中心主题;第二步提供关键词提示(如人物、时间、地点等要素),搭建基础框架;第三步设置“检查清单”,引导学生自查分支内容是否围绕主题,确保思维方向不偏离。