结构化、可视化的高效学习工具,尤其适合小学生的认知特点,通过关键词提取、逻辑分层和图像化呈现,它能帮助学生快速梳理课文脉络、理解核心内容,同时提升记忆力和逻辑思维能力,以下是思维导图在小学课文中的具体应用方法和价值分析。

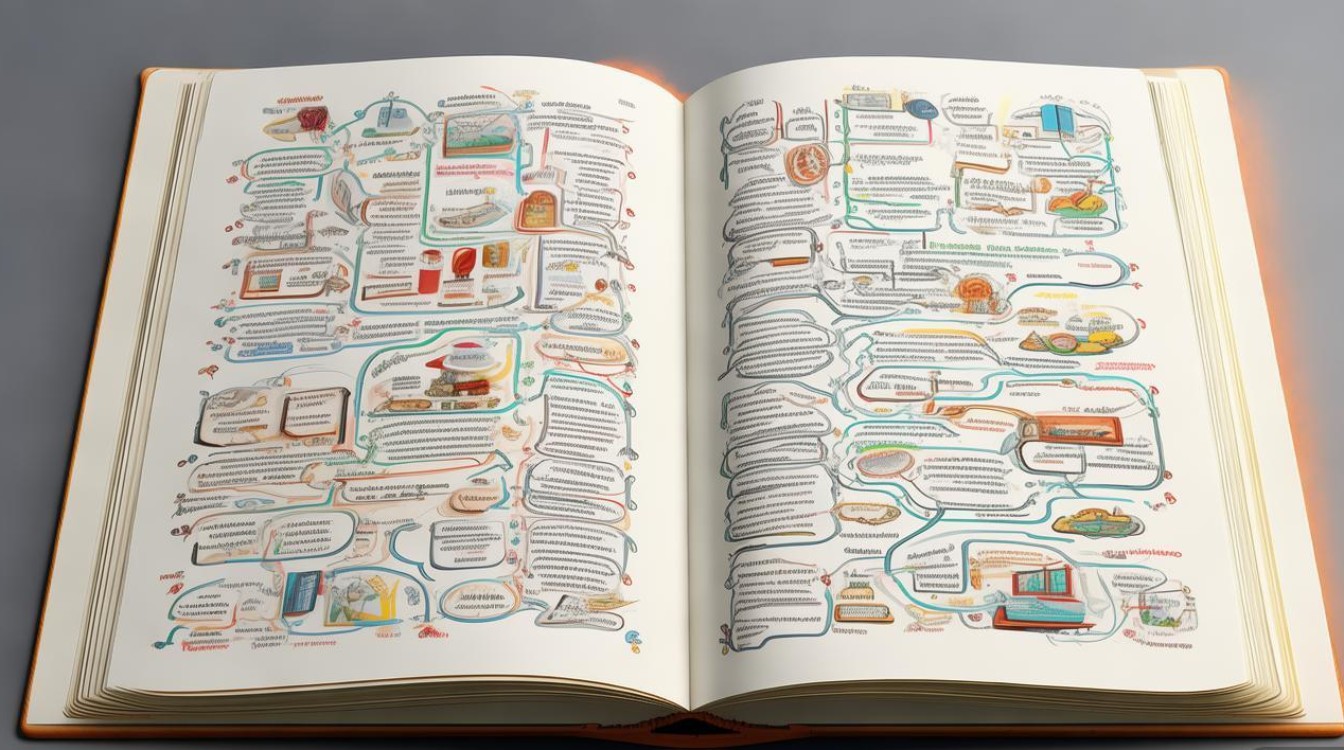

从制作步骤来看,首先需要通读全文,提炼核心主题,小蝌蚪找妈妈》一课,中心主题可定为“小蝌蚪的成长历程”,然后根据故事发展顺序分为“遇到鲤鱼阿姨”“遇见乌龟伯伯”“找到妈妈”三个主要分支,每个分支下再延伸出对话、动作等细节关键词,要利用色彩和图像增强记忆,低年级课文可多用简笔画辅助,如《植物妈妈有办法》中,蒲公英、苍耳等传播方式可用对应的小图标标注,帮助直观理解,高年级则可侧重逻辑分层,如《将相和》一文,以“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”为三个一级分支,每个分支下再细分人物行为、矛盾冲突和结果,形成清晰的因果链条。

思维导图对不同文体的课文具有适配性,写景类课文如《富饶的西沙群岛》,可按“海面—海底—海滩—海岛”的空间顺序划分分支,填充颜色、生物等关键词;说明文如《赵州桥》,则以“位置、设计者、特点、意义”为框架,突出“坚固”“美观”等核心特征;童话故事则侧重情节发展,如《卖火柴的小女孩》,按“现实—幻想—结局”展开,串联五次擦火柴的幻象与现实对比,这种结构化梳理方式,能有效避免学生死记硬背,促进深度理解。

在教学实践中,思维导图还能培养多方面能力,学生通过自主绘制,学会筛选信息、归纳要点,如《燕子》一课中,从“外形—习性—春景”三个维度提炼形容词和动词,提升语言概括能力,小组合作绘制时,学生需讨论分支逻辑,如《西门豹治邺》中“调查原因—惩治恶绅—兴修水利”的合理性,促进批判性思维,思维导图可作为复习工具,学生通过回忆分支内容快速回顾全文,比传统笔记更高效。

部分学生在使用时可能陷入误区:一是过度追求美观而忽略内容逻辑,导致本末倒置;二是分支过多过细,失去重点,对此,教师需引导学生明确“内容为王”的原则,先保证主干清晰,再补充细节,伯牙鼓琴》一课,只需以“知音故事”为中心,下设“鼓琴场景—子期去世—破琴绝弦”三个主干,避免过度拆解文言字词。

相关问答FAQs:

-

Q:小学低年级学生如何简化思维导图的制作?

A:低年级学生可减少文字量,多用图画和符号,小公鸡和小鸭子》一课,用简笔画分别画出两种动物,用箭头表示“互相帮助”的过程,关键词仅保留“捉虫子”“捉鱼”等核心动词,降低认知负担。 -

Q:如何用思维导图帮助背诵课文?

A:将课文脉络转化为导图后,可按分支顺序分段背诵,如《观潮》中“潮来前—潮来时—潮过后”的分支,学生先记住每个分支的要点(如“潮来时”的“声音”“形态”),再填充具体语句,最后串联成篇,避免遗漏或顺序混乱。