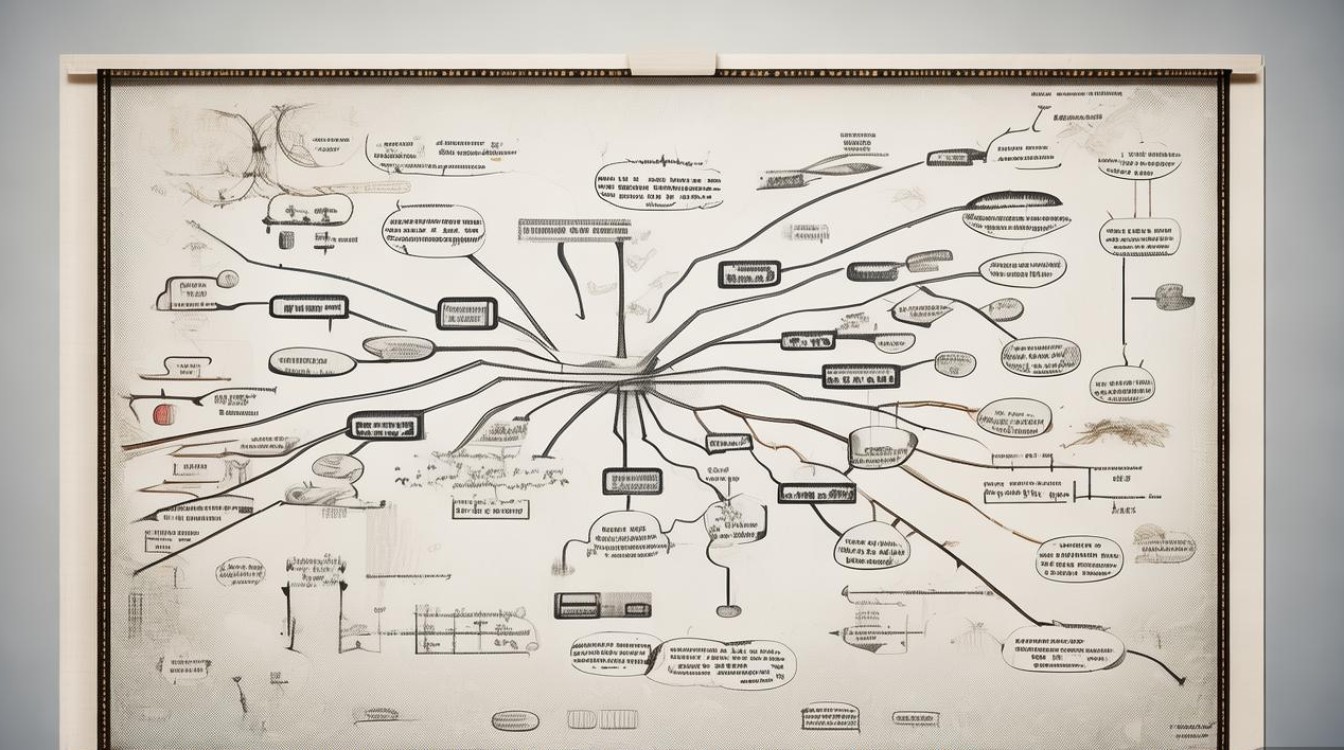

关于我的思维导图,它不仅仅是一个简单的图形工具,更是我整理信息、激发灵感、优化思考的核心载体,从最初接触思维导图时的懵懂尝试,到如今将其融入学习、工作、生活的方方面面,它像一张无形的网,帮助我在信息的海洋中锚定重点,在复杂的逻辑中梳理脉络,在创意的火花中构建体系,以下我将从思维导图的核心理念、我的实践应用、进阶技巧以及个性化优化四个维度,详细展开这一“思考的外部工具”。

思维导图的核心理念:从“线性思维”到“放射思考”

传统笔记多采用线性记录,比如逐行书写大纲或段落,这种方式的优点是逻辑清晰,但缺点也很明显:信息孤立、重点不突出、难以关联,而思维导图以“中心主题”为起点,向四周发散出“主干分支”,再由主干分支延伸出“次级分支”,形成类似神经元网络的放射状结构,这种结构天然符合人脑的联想记忆模式——当我们思考一个主题时,往往会同时联想到多个相关概念,而非单线推进。

以“准备一场读书分享会”为例,线性笔记可能会按“时间顺序”列出“选书—写提纲—制作PPT—练习演讲—现场互动”等步骤,但思维导图会以“读书分享会”为中心,直接发散出“书籍选择”“内容设计”“物料准备”“演练细节”“应急预案”五大主干,每个主干下再细分具体内容,内容设计”分支下,可延伸出“核心观点提炼”“案例收集”“互动问题设计”等次级分支,甚至对“案例收集”再细化为“书中案例”“个人经历”“相关新闻”等,这种分层级的放射结构,让我能同时看到全局与细节,避免遗漏关键环节。

我的实践应用:从“学习笔记”到“项目管理”

思维导图的真正价值在于落地应用,经过多年实践,我已将其渗透到多个场景,成为提升效率的“瑞士军刀”。

学习知识:构建“知识树”

面对庞杂的学习内容,我习惯用思维导图搭建“知识框架”,比如学习“市场营销学”时,我会先以“市场营销”为中心,画出“4P理论”“STP理论”“消费者行为学”“品牌管理”等主干分支,每个主干下再填充核心概念,4P理论”分支下,会细分“产品(Product)”“价格(Price)”“渠道(Place)”“促销(Promotion)”,并在每个子分支标注关键词和案例,这种做法有两个好处:一是快速梳理学科脉络,避免陷入细节而迷失方向;二是通过颜色、图标等视觉元素强化记忆(比如用红色标注重点公式,用📌图标标记易错点),学完一章后,我还会通过“逆向绘制”检验掌握程度——只看中心主题和主干,尝试回忆次级分支内容,若有遗漏及时补充。

工作规划:拆解“复杂任务”

接手一个复杂项目时,思维导图是我的“任务拆解器”,以“策划一场线下沙龙”为例,我会先明确中心主题,然后发散出“目标定位”“流程设计”“资源协调”“宣传推广”“复盘总结”五大主干,资源协调”分支下,会细分“场地对接”“嘉宾邀请”“物料采购”“人员分工”,每个子任务再标注负责人、截止时间和所需资源(如“场地对接—张三—7月15日前—预算5000元”),通过这种方式,原本抽象的“办一场活动”变得可量化、可执行,还能直观看到任务间的依赖关系(嘉宾确认”需在“流程设计”完成后启动)。

创意激发:捕捉“灵感碎片”

无论是写文章还是做方案,灵感往往稍纵即逝,我会在手机和电脑上随时备好思维导图软件,当脑海中闪现一个想法时,立刻以关键词形式添加到对应分支,比如写一篇关于“低碳生活”的文章时,我会先围绕主题发散出“日常出行”“家居节能”“饮食选择”等分支,然后在“日常出行”下随意添加“共享单车”“新能源汽车”“拼车出行”等碎片化想法,之后再通过归类、合并、延伸,将零散灵感转化为有逻辑的内容框架,这种“先发散后收敛”的方式,既保留了思维的开放性,又避免了创意的流失。

进阶技巧:从“基础绘制”到“高效利用”

掌握基础操作后,我通过一些技巧让思维导图更具实用性和个性化。

视觉化表达:强化记忆与理解

“一图胜千言”,思维导图的视觉元素能极大提升信息传递效率,我常用的视觉化技巧包括:

- 颜色编码:用不同颜色区分分支类型(如蓝色表示理论、绿色表示案例、红色表示待办),快速定位信息;

- 图标符号:用🚀表示“目标”,⚠️表示“风险”,💡表示“创意”,让抽象概念更直观;

- 线条粗细:主干分支用粗线条突出重要性,次级分支用细线条弱化层级,引导视觉焦点。

关联与标注:构建动态知识网络

思维导图不仅是静态记录,更是动态知识库,我会在分支间添加“关联线”,标注不同主题的内在联系(比如在“消费者行为学”和“4P理论”之间画双向箭头,说明前者是后者的理论基础);对重要概念添加“备注”,补充详细说明或来源链接(如在“品牌定位”分支备注参考《定位》一书第3章观点),这种做法让思维导图从“孤立节点”变成“网络系统”,方便后续查阅和迭代。

数字化工具:实现跨平台协同

随着技术发展,我已从手绘转向数字化工具(如XMind、MindMaster、幕布等),其优势在于:

- 实时编辑:支持多设备同步,方便随时修改;

- 结构转换:一键将导图转为大纲、表格或文档,适配不同输出需求;

- 模板复用:针对高频场景(如周计划、读书笔记)创建模板,减少重复工作。

我设计的“周计划模板”包含“本周目标”“每日任务”“重点事项”“复盘总结”四个主干,每周只需填充具体内容,10分钟即可完成规划,效率远超传统清单。

个性化优化:让思维导图“为我所用”

每个人的思维习惯不同,我对思维导图的优化始终围绕“适配自身需求”展开,我习惯在导图右上角添加“关键词索引”,用表格形式列出所有分支的核心词及对应页码(类似书籍目录),方便快速检索;对于复杂项目,还会在导图下方附加“甘特图”,用表格形式标注任务起止时间和进度百分比,弥补导图在时间管理上的不足,我坚持“每周复盘”,对上周的思维导图进行迭代——删除过时信息、补充新内容、调整分支逻辑,让导图始终与当前需求同步。

相关问答FAQs

Q1:思维导图适合所有类型的思考场景吗?有没有不适用的情况?

A:思维导图并非“万能工具”,在以下场景中可能存在局限性:一是需要强逻辑推导的深度思考(如数学证明、代码编写),这类场景更适合线性笔记逐步推演;二是信息量极大且高度结构化的内容(如法律条文、数据库表结构),表格或大纲形式更清晰;三是需要快速记录零散信息的临时场景(如会议速记),纯文本笔记效率更高,此时建议结合使用:用思维导图搭建框架,用线性笔记填充细节,或根据场景灵活切换工具。

Q2:如何避免思维导图绘制过程中陷入“形式大于内容”的误区?

A:避免这一误区的关键是明确“导图服务于思考,而非思考服务于导图”,我的做法有三:一是先构思再绘制,动笔前先在脑海中梳理核心逻辑,避免为了填满分支而强行发散;二是控制分支数量,每个主干分支不超过7个(符合人脑短期记忆规律),次级分支不超过3层,避免过度复杂化;三是定期“返璞归真”,对过于花哨的导图(如滥用颜色、图标)进行简化,保留能辅助思考的视觉元素,剔除纯装饰性内容,最终目标是让导图成为“思考的脚手架”,而非“展示的展品”。