格列佛游记是英国作家乔纳森·斯威夫特创作的讽刺文学经典,通过主人公格列佛的航海奇遇,影射了18世纪英国社会的政治、科学和人性弱点,绘制思维导图时,可以从作品背景、情节结构、主题思想、人物形象和艺术特色五个核心维度展开,每个维度下设分支要点,形成系统化的知识框架。

在作品背景分支中,需涵盖作者生平、创作时代和文学渊源,斯威夫特出生于爱尔兰都柏林,曾任英国国教牧师,对英国社会矛盾有深刻洞察,创作年代处于18世纪初,英国正处于资本主义上升期,社会贫富分化、殖民扩张和科学理性泛滥等问题凸显,文学上受拉伯雷《巨人传》和托马斯·莫尔《乌托邦》的影响,采用游记体展开寓言式叙事,启蒙运动时期流行的理性主义思潮也成为作品重要的批判对象。

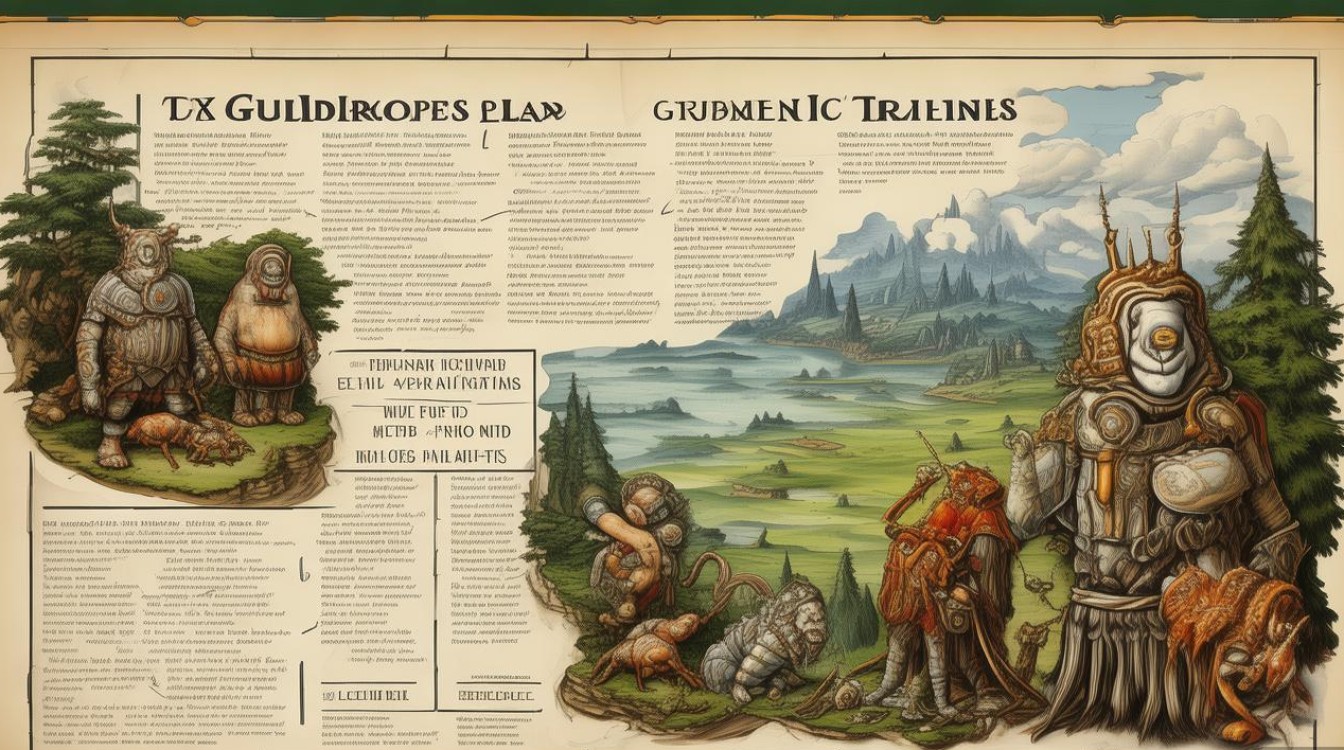

情节结构分支应按航海顺序梳理四卷故事,每卷包含地点、遭遇和核心讽刺点,第一卷"利立浦特游记"描述格列佛被6英寸高的小人国居民俘虏,通过绳舞比赛和鸡蛋敲击之争讽刺英国宫廷党争和宗教纷争;第二卷"布罗卜丁奈格游记"中,格列佛成为巨人国农民的玩偶,揭示人类渺小与科学发明的荒诞;第三卷"勒普泰·巴尔尼巴比·拉格奈格·格勒大锥·日本游记"飞岛国部分,借助拉格多科学院的荒诞实验(如从黄瓜中提取阳光)批判脱离实际的科学研究;第四卷"慧骃国游记"通过与智马对话,将人类与"耶胡"对比,揭露人性的贪婪与堕落,四卷情节层层递进,讽刺范围从社会现象延伸至人性本质。

主题思想分支需提炼多层寓意,政治讽刺方面,通过小人国的高跟党与低跟党影托辉格党与托利党党争,飞岛国对叛乱地的镇压象征殖民压迫;科学批判聚焦于格列佛参观的科学院,反映当时科学界脱离实际的空想;人性探讨则通过慧骃国的理性社会与人类社会的对比,提出"理性兽性"的二元对立;社会批判还包含对殖民主义(如格列佛向日本君主吹嘘英国武器)和消费主义(如布罗卜丁奈格国对格列佛的耗费)的揭露,作品暗含的悲观主义色彩——格列佛最终因厌恶人类而与马为伴,也值得单独标注。

人物形象分支可分为主角与配角两类,格列佛作为叙述者,具有矛盾性:初期是理性的探索者,后期逐渐异化为厌恶人类的偏执狂,这种转变暗示理性主义的局限,配角中,利立浦特皇帝的专断、布罗卜丁奈格王后的虚荣、飞岛国国王的脱离现实,以及慧骃的纯粹理性,均构成对人类不同侧面的映射,特别值得注意的是,"耶胡"作为被剥夺理性的兽类,实为人类欲望的具象化,与慧骃的"美德"形成反差。

艺术特色分支需分析叙事手法与语言风格,叙事上采用第一人称游记体,增强真实感与讽刺效果;结构上四卷独立又暗含逻辑递进,从社会讽刺到人性批判逐步深化;讽刺技巧包括反语(如称小人国居民"聪明")、夸张(如飞岛国悬浮的荒诞)和影射(如绳舞比赛对应英国政治),语言风格上,斯威夫特以平实叙述包裹尖锐批判,例如描述格列佛在巨人国如"移动的山"般笨拙,实则暗喻人类的自大。

为更直观展示四卷情节的对比关系,可设计表格如下:

| 卷数 | 游历地点 | 居民特征 | 核心事件 | 讽刺对象 |

|---|---|---|---|---|

| 第一卷 | 利立浦特(小人国) | 6英寸高,分为高低两党 | 绳舞比赛、鸡蛋敲击之争 | 英国党争、宗教冲突 |

| 第二卷 | 布罗卜丁奈格(巨人国) | 60英尺高,崇尚自然 | 格列佛被当作玩偶、宫廷展览 | 人类的渺小与科学傲慢 |

| 第三卷 | 飞岛国 | 沉迷空想,悬浮于空中 | 拉格多科学院参观、设计语言改革 | 脱离实际的科学研究 |

| 第四卷 | 慧骃国 | 智慧马,理性统治 | 与慧骃对话、发现耶胡 | 人性的堕落与理性兽性对比 |

在绘制思维导图时,可将上述五个核心维度作为主干,每个主干延伸出3-5个分支,再细化具体要点,主题思想"主干下分"政治讽刺""科学批判""人性探讨"等分支,"政治讽刺"分支下再设"党争影射""殖民批判"等次级分支,建议使用不同颜色区分维度,关键概念加粗标注,并通过箭头连接相互关联的内容(如第四卷主题与前卷的递进关系)。

相关问答FAQs:

-

问:格列佛游记中四卷故事的讽刺重点有何不同?

答:四卷讽刺重点呈现递进式深化,第一卷聚焦政治制度,通过小人国党争影射英国政治腐败;第二卷转向科学领域,借巨人国反衬人类科学发明的荒诞;第三卷批判殖民主义与社会弊端,飞岛国的镇压象征殖民压迫;第四卷则深入人性本质,通过慧骃国的理性社会与耶胡的欲望对比,揭露人类堕落,这种设计使作品从社会现象批判逐步上升到哲学层面的人性反思。 -

问:如何理解格列佛在慧骃国的"异化"形象?

答:格列佛在慧骃国的"异化"体现在他逐渐抛弃人类身份认同,转而认同智马的价值观,他厌恶耶胡(人类象征),学习慧骃的语言与生活方式,甚至渴望永远留在马国,这种异化既是对理性主义极端化的讽刺——当理性完全否定人性时,人将失去自我;也暗含斯威夫特的悲观态度:人类社会已无可救药,只能寄望于理想化的"他者",格列佛最终返回后仍无法适应人类社会,进一步强化了这种异化的悲剧性。