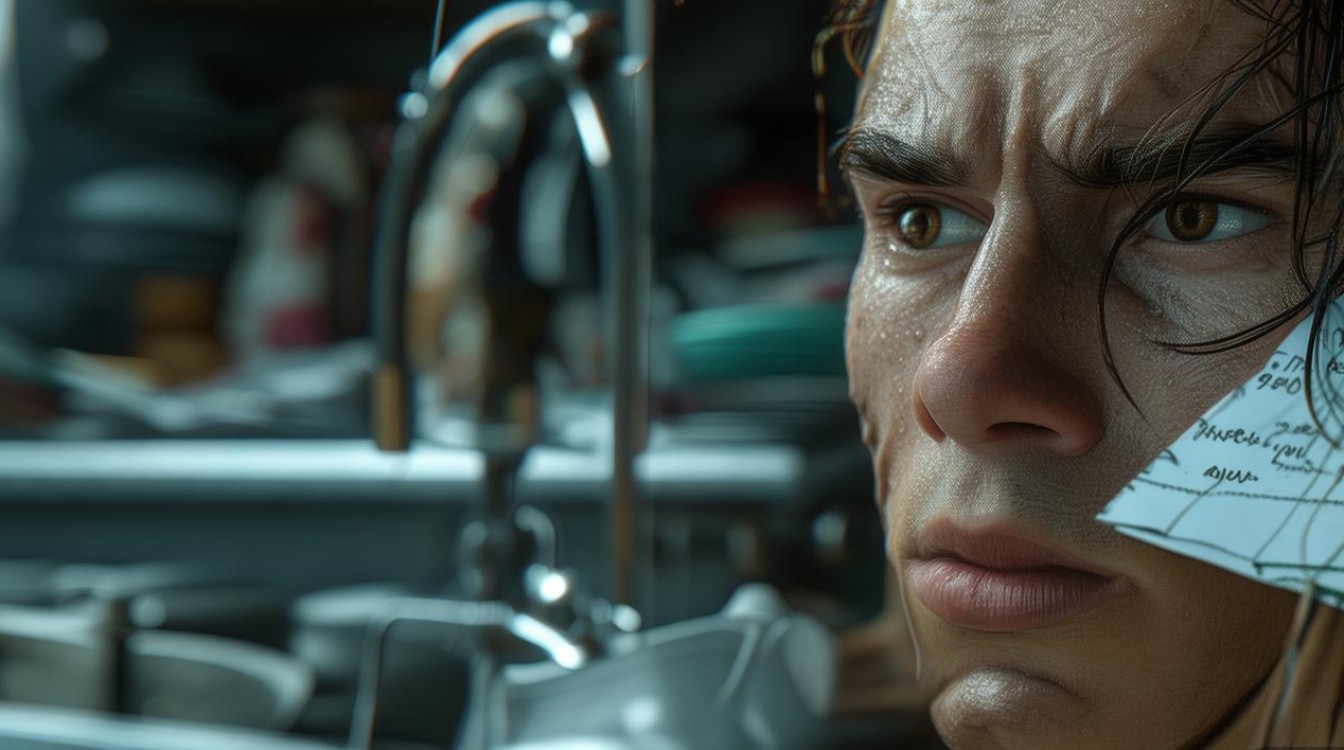

强迫思维洁癖是一种常见的心理障碍,属于强迫症(OCD)的一种亚型,主要表现为患者反复出现与“污染”或“不洁”相关的侵入性思维,并伴随强烈的焦虑情绪,通过强迫性的清洁行为(如反复洗手、消毒、清洁环境等)来暂时缓解焦虑,这种思维与行为的循环往往严重干扰患者的日常生活、工作及社交功能,甚至可能引发躯体不适,如皮肤破损、免疫系统紊乱等,以下从多个维度详细解析强迫思维洁癖的成因、表现、影响及应对策略。

强迫思维洁癖的核心表现

强迫思维洁癖的核心在于“强迫思维”与“强迫行为”的相互作用。

强迫思维通常以侵入性、非自愿的想法形式出现,

- 担心手部接触门把手、电梯按钮后会沾染细菌或病毒;

- 恐惧自己或家人的衣物、食物被“污染”(如他人触碰后产生“脏”的感觉);

- 反复怀疑自己是否清洁到位(如“窗户是否擦得足够干净”“地板是否有看不见的污垢”)。

这些思维往往是不合理的,但患者会感到无法控制,并伴随强烈的恐惧、厌恶或灾难化预期(如“不清洁就会生病”“会害了家人”)。

强迫行为则是患者为了中和焦虑而采取的重复性行动,常见表现包括:

- 清洁行为:反复洗手(每次持续数十分钟,甚至导致皮肤红肿、龟裂)、频繁使用消毒液擦拭物品、过度清洗衣物或餐具;

- 检查行为:反复检查门窗是否锁好、煤气是否关闭(与清洁相关的过度检查);

- 回避行为:避免触摸公共设施(如马桶、扶手)、拒绝与他人共用餐具或物品,甚至不敢出门。

这些行为虽然能暂时缓解焦虑,但很快会因新的强迫思维再次出现,形成“思维-焦虑-行为-短暂缓解-更强焦虑”的恶性循环。

强迫思维洁癖的成因分析

强迫思维洁癖的成因并非单一,而是生理、心理、社会因素共同作用的结果:

生理因素

- 遗传倾向:研究表明,强迫症患者的一级亲属患同类障碍的风险高于普通人群,提示遗传可能易感性。

- 大脑神经递质失衡:5-羟色胺(5-HT)功能异常与强迫症密切相关,部分患者通过选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)治疗可缓解症状。

- 大脑功能异常:神经影像学研究发现,强迫症患者的前额叶皮质、尾状核等脑区存在功能紊乱,导致对“错误信号”的抑制能力下降。

心理因素

- 完美主义与控制需求:部分患者追求“绝对洁净”或“零风险”,通过清洁行为获得对生活的掌控感,以缓解内心的不确定性焦虑。

- 创伤经历:童年时期的创伤事件(如因卫生问题被严厉指责、经历疾病或污染相关的灾难)可能诱发对“不洁”的过度恐惧。

- 认知偏差:患者常存在“灾难化思维”(如“沾染细菌=必死无疑”)或“过度责任感”(如“我没有清洁干净就是害了别人”),导致对威胁的评估严重失真。

社会环境因素

- 家庭教育方式:成长于过度严格、强调“卫生至上”的家庭环境,可能让孩子将“清洁”与“道德”“安全”绑定,形成对“脏”的极端敏感。

- 社会文化影响:公共卫生事件(如疫情)可能加剧群体对“污染”的恐惧,促使部分原本有易感性的人发展为强迫思维洁癖。

强迫思维洁癖对生活的影响

长期受强迫思维洁癖困扰的患者,可能在多个层面遭受负面影响:

| 影响维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 身体健康 | 频繁洗手导致皮肤屏障受损(接触性皮炎、龟裂);过度消毒引发肠道菌群失调,反而降低免疫力。 |

| 心理状态 | 长期焦虑、抑郁,自我效能感降低,甚至因无法控制症状而产生绝望感。 |

| 社会功能 | 回避社交、影响工作(如无法集中注意力、频繁请假),导致人际关系破裂、职业发展受阻。 |

| 家庭关系 | 强迫行为可能波及家人(如要求家人共同清洁、拒绝其触碰物品),引发家庭矛盾与冲突。 |

应对与干预策略

强迫思维洁癖可通过心理治疗、药物治疗及自我管理综合改善,核心目标是打破“思维-行为”的循环,而非单纯消除清洁行为。

心理治疗(首选干预方式)

- 认知行为疗法(CBT):通过“认知重建”帮助患者识别并纠正灾难化思维(如“细菌无处不在,但不一定会导致疾病”),结合“暴露反应预防(ERP)”逐步减少强迫行为(如规定洗手时间、限制清洁次数),在焦虑耐受中学习“不采取行为也能安全”。

- 接纳与承诺疗法(ACT):引导患者接纳“强迫思维的存在”,而非试图消除,同时明确个人价值观(如“陪伴家人比过度清洁更重要”),减少对症状的对抗。

药物治疗

- SSRIs类药物:如氟西汀、舍曲林等,需在医生指导下长期服用(通常12-24周),通过调节5-羟色胺水平缓解焦虑,但需注意副作用(如恶心、失眠)。

- 辅助用药:对于伴有严重焦虑的患者,可短期使用苯二氮䓬类药物,但需避免依赖。

自我管理技巧

- 记录强迫思维与行为:通过日记分析触发情境(如“接触公共物品后想洗手”)、焦虑强度及行为后的短暂缓解,增强对症状的觉察能力。

- 设定“清洁界限”:逐步减少清洁频率(如“每天洗手不超过5次,每次不超过2分钟”),用替代行为(如深呼吸、听音乐)转移注意力。

- 建立支持系统:与家人沟通症状,避免被强迫行为裹挟;加入强迫症互助小组,减少病耻感。

相关问答FAQs

Q1:强迫思维洁癖就是“爱干净”吗?两者有什么区别?

A:强迫思维洁癖与“爱干净”有本质区别。“爱干净”是一种健康的生活习惯,患者能自主控制清洁行为,且不影响正常生活;而强迫思维洁癖是一种病理状态,表现为无法自控的侵入性思维和强迫行为,明知不合理却无法停止,且已导致明显痛苦或功能受损,普通人洗手是为了清洁,而强迫症患者洗手是为了缓解“不洗就会出事”的焦虑,甚至会因清洁问题无法出门工作。

Q2:强迫思维洁癖能彻底治愈吗?如果不治疗会怎样?

A:强迫思维洁癣虽易慢性化,但通过规范治疗(如CBT联合药物),多数患者可显著缓解症状,社会功能恢复良好,部分患者甚至达到临床治愈,若不治疗,症状可能随时间加重,强迫行为频率增加,焦虑程度加剧,最终可能导致严重的心理障碍(如重度抑郁)、躯体并发症(如皮肤溃烂)或社会功能丧失(如无法工作、社交隔离),早期干预是改善预后的关键。