学习思维导图的亲身感受,最初源于一场对信息整理的焦虑,作为一名需要同时处理多学科知识、项目计划和碎片化信息的职场人,我曾长期陷入“笔记混乱、重点遗漏、复习低效”的困境,直到一次偶然的机会接触思维导图,才发现它不仅是工具,更是一种重塑认知的思维训练,这种感受并非一蹴而就,而是在反复实践中逐渐清晰,最终成为我学习和工作的“第二大脑”。

初次尝试绘制思维导图时,我带着“把所有内容都塞进去”的执念,结果画出的导图像一棵枝杈横生的杂树,主次不分、颜色混乱,反而比线性笔记更难阅读,那时我才意识到,思维导图的核心不是“画图”,而是“思考”,它要求我先对信息进行“解构”——找到核心主题作为树干,再提炼一级分支作为主干,接着逐步展开二级、三级分支的枝叶,这个过程强迫我跳出“逐字记录”的惯性,用“关键词+逻辑线”的方式重组信息,比如整理“项目管理”知识时,我不再罗列所有步骤,而是先抓住“启动-规划-执行-监控-收尾”五个主干,再在每个主干下补充核心要素(如“规划”分支下加入“目标拆解、资源分配、风险预案”),原本零散的知识点瞬间形成了清晰的结构,记忆负担减轻了一半。

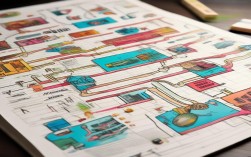

随着使用频率增加,我逐渐体会到思维导图的“动态生长”特性,纸质笔记一旦成型便难以修改,而电子思维导图(如XMind、MindMaster)支持随时增删、折叠、超链接,让知识体系能像植物一样自然延伸,最近在准备跨部门汇报时,我以“客户需求分析”为中心,左侧链接市场调研数据表格,右侧关联产品功能迭代计划,下方补充团队分工甘特图,一张导图串联起所有相关资料,汇报时逻辑连贯,数据随手可查,这种“一站式信息整合”的体验,是传统笔记无法比拟的,更重要的是,绘图过程中的色彩标注、图标插入(如用⚠️标记风险、用🎯突出目标),让视觉记忆与逻辑记忆形成双重编码,复习时只需扫一眼导图,就能快速回忆起关键细节。

思维导图对我最大的改变,其实是“思维方式”的潜移默化,过去我习惯“线性思考”,遇到复杂问题时容易陷入细节而忽略全局;而绘制导图时,我必须先在中心节点明确核心目标,再向外发散分支,这种“从中心到四周”的放射状思考,让我学会“先看森林,再看树木”,比如分析一个新行业时,我会先画出“市场规模-竞争格局-政策环境-技术趋势-用户需求”五个主干,再逐层细化,避免被某个细分领域的海量信息带偏,这种“全局视角”也迁移到了日常决策中,现在遇到问题,我会先在脑中构建“问题树”,明确核心矛盾与关键影响因素,决策效率显著提升。

学习思维导图并非一帆风顺,初期我曾因追求“美观”而过度装饰,导致绘图时间远超学习时间;也曾因分支层级过多,反而让导图变得复杂,后来总结出“三不原则”:不纠结配色(用3-4种基础色区分层级即可)、不滥用图标(仅标记关键信息)、不贪多求全(分支不超过7个,符合大脑短期记忆规律),调整方法后,绘图效率提升,反而更能聚焦内容本身,思维导图已成为我不可或缺的“外脑”:用它梳理读书笔记,知识体系更系统;用它规划旅行路线,行程安排更合理;甚至用它记录生活目标,每月复盘时都能清晰看到成长轨迹,这种从“工具使用”到“思维内化”的过程,让我深刻感受到:好的工具不仅能提升效率,更能重塑我们与世界对话的方式。

相关问答FAQs

Q1:思维导图适合所有学科或场景吗?会不会在某些情况下反而低效?

A:思维导图并非“万能工具”,其适用性取决于信息结构的复杂度,对于逻辑清晰、层级分明的知识(如历史事件脉络、知识点梳理、项目计划),思维导图能高效整合信息;但对于需要严密推导的学科(如高等数学公式推导、编程代码逻辑),线性笔记或流程图可能更合适,若信息量极小(如3个以内的待办事项),直接列清单反而更快捷,建议根据“信息是否需要可视化关联”“是否需要动态调整”来判断是否使用思维导图,避免为了“用工具”而“用工具”。

Q2:如何避免思维导图变得杂乱无章,失去使用价值?

A:避免导图杂乱的关键是“遵循原则,简化结构”,坚持“一个中心主题”,每次绘图只解决一个核心问题,避免内容过度发散;控制分支层级(建议不超过4级),用关键词代替长句,每个分支下的子点不超过7个(符合“7±2”记忆法则);善用“折叠”功能,电子导图可暂时收起次要分支,聚焦当前层级,绘图完成后,花2分钟快速检查:是否有重复分支?逻辑是否自洽?重点是否突出?定期清理“僵尸分支”,只保留对核心目标有贡献的内容,就能让导图始终保持清晰高效。