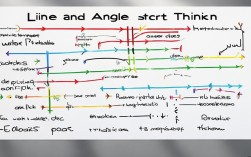

数学测量思维导图是一种将数学测量的核心概念、方法、工具和应用系统化梳理的可视化工具,它通过层级化的结构将零散的知识点串联成网络,帮助学习者建立清晰的认知框架,提升对数学测量知识的理解深度和应用能力,以下从基础概念、核心方法、工具分类、应用场景及学习策略五个维度展开详细阐述。

基础概念:数学测量的本质与要素

数学测量是运用数学方法对事物属性进行量化描述的过程,其核心在于“量化”与“比较”,思维导图的基础层级应包含四个核心要素:测量对象(如长度、面积、体积、时间、质量等)、计量单位(国际单位制中的基本导出单位,如米、平方米、秒等)、测量方法(直接测量与间接测量)及误差分析(系统误差与随机误差),测量课桌长度时,对象是“长度”,单位是“米”,方法可用直尺直接测量,误差则可能源于刻度不精准或读数视角偏差,这些要素构成了测量的逻辑起点,也是思维导图的第一分支。

核心方法:直接测量与间接测量的逻辑框架

数学测量的方法体系可分为直接测量与间接测量两大类,每类下又细分多种具体技术,在思维导图中,这一分支需展开子节点:

- 直接测量:指通过工具直接获取量值的方法,如用天平测质量、温度计测温度,其子节点可包括“工具选择原则”(量程、精度、适用性)和“操作规范”(如零点校准、避免视差)。

- 间接测量:通过直接测量结果与数学关系推算目标量值,如用三角函数测塔高、用排水法测不规则物体体积,这一分支需重点关联数学模型,如相似三角形、体积公式、函数关系等,并强调“误差传递”问题(间接测量的误差往往源于多个直接测量误差的叠加)。

现代测量技术如非接触式测量(激光测距、无人机测绘)和动态测量(传感器实时监测数据)也应作为方法分支的延伸,体现测量技术的发展。

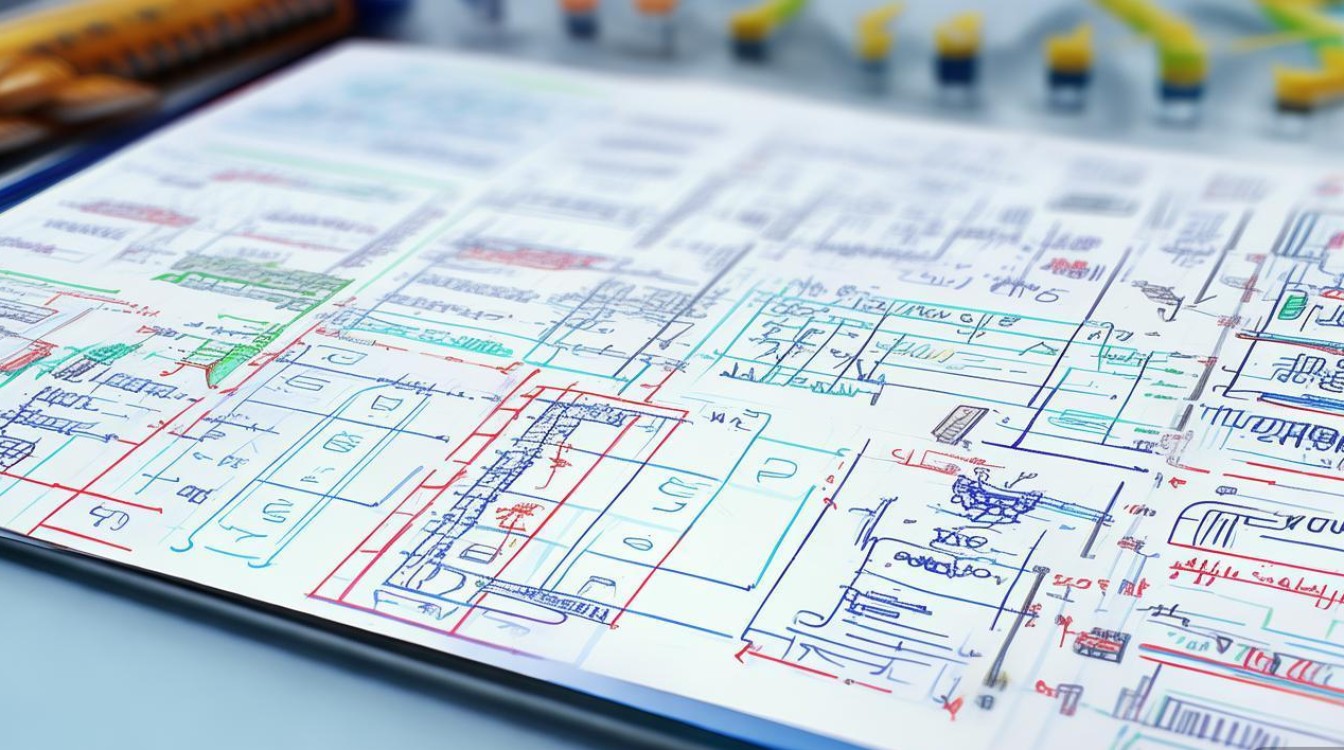

工具分类:从传统到智能的仪器谱系

测量工具是测量的物质载体,思维导图需按“原理-类型-应用”逻辑梳理,传统工具包括:

- 长度测量:直尺、卷尺、游标卡尺(精度0.02mm)、螺旋测微器(精度0.01mm);

- 角度测量:量角器、经纬仪(工程测量);

- 时间测量:秒表、原子钟(精度达10⁻¹⁵秒)。

现代工具则聚焦数字化与智能化,如:

- 光电传感器:用于自动计数、位移检测;

- GPS/北斗定位系统:实现大范围空间测量(精度厘米级至米级);

- 三维扫描仪:通过点云数据重建物体三维模型(应用于逆向工程、文物数字化)。

工具分支需标注“精度范围”和“典型场景”,帮助学习者根据需求选择合适工具。

应用场景:跨领域的测量实践网络

数学测量渗透于科学、工程、生活等各领域,思维导图的应用场景分支可按领域展开:

- 科学实验:物理中的单摆测重力加速度(周期T与摆长L的关系:T=2π√(L/g))、化学中的溶液pH值测量;

- 工程建设:建筑施工中的水平仪测标高、桥梁变形监测的应变片;

- 日常生活:厨房中的量杯(体积)、体重秤(质量)、智能手环(运动距离与心率);

- 信息技术:数据压缩中的“信息量测量”(比特单位)、图像处理中的像素尺寸(分辨率)。

每个场景需搭配实例,说明测量如何解决实际问题,强化知识的应用价值。

学习策略:构建思维导图的方法论

为有效利用数学测量思维导图,学习策略分支需提供实践指导:

- 分层绘制:从核心概念出发,逐级添加分支,确保层级清晰(如“测量方法”下分直接/间接,再细分具体技术);

- 颜色编码:用不同颜色区分知识模块(如蓝色为基础概念、绿色为方法、红色为工具);

- 动态更新:随着学习深入,补充新知识点(如新增“纳米级测量”技术)或修正错误关联;

- 案例关联:在应用场景节点旁附典型案例,如“用相似三角形测湖宽”,将抽象方法与具体问题绑定。

建议结合表格整理关键数据,例如常见测量工具的精度对比:

| 工具名称 | 测量对象 | 精度范围 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 游标卡尺 | 长度 | 02mm | 机械零件加工 |

| 激光测距仪 | 距离 | ±1mm | 建筑面积测量 |

| 电子天平 | 质量 | 001g | 化学实验称量 |

| 三维扫描仪 | 三维形貌 | 025mm | 文物数字化、工业检测 |

相关问答FAQs

Q1:如何通过思维导图区分数学测量中的“系统误差”与“随机误差”?

A:在思维导图的“误差分析”分支下,可设置两个子节点:系统误差(由仪器缺陷、环境因素等固定原因引起,如天平零点漂移)具有单向性、重复性,可通过校准仪器减小;随机误差(由操作波动、环境干扰等随机因素引起,如读数时估读差异)具有对称性、偶然性,需通过多次测量求平均值降低,思维导图中可用“红色箭头”标注系统误差的“可修正性”,用“蓝色波浪线”标注随机误差的“统计规律性”,帮助直观理解二者的区别与处理方法。

Q2:数学测量思维导图在跨学科学习中有何应用价值?

A:数学测量思维导图的核心价值在于“知识迁移”,在物理“力学实验”中,可关联测量分支中的“间接测量”与“误差分析”,用思维导图梳理“验证牛顿第二定律”实验中(质量m、力F、加速度a的测量)的工具选择与数据处理方法;在地理“地图绘制”中,可关联“空间测量”工具(如GPS定位、比例尺换算)与“相似三角形”数学模型,通过将不同学科的测量需求整合到思维导图中,能揭示数学作为“基础学科”的通用性,培养跨学科解决问题的能力。