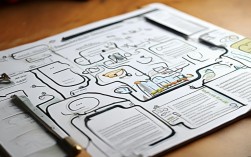

梅思维是一种系统化、结构化的思考方法,其核心在于通过“分解—关联—优化”的逻辑链条,将复杂问题拆解为可执行的模块,并建立模块间的动态联系,最终实现从混乱到有序、从抽象到具体的思维转化,这种方法强调“以终为始”的目标导向和“动态迭代”的优化意识,尤其适用于需要多维度协作、长期规划的复杂场景,如项目管理、战略制定或创新设计。

梅思维的运作机制

梅思维的运作可分为三个核心阶段,每个阶段对应不同的思维工具和方法,确保思考过程的逻辑性和可操作性。

分解阶段:化整为零,明确边界

面对复杂问题时,梅思维首先通过“要素拆解”和“层级划分”将问题拆解为最小可执行单元,在“新产品上市”这一目标下,可拆解为“市场调研、产品设计、生产制造、营销推广、渠道建设、售后反馈”六大核心模块,每个模块进一步细化为具体任务(如市场调研包括用户画像分析、竞品对标、需求验证等),这一阶段的关键是“不重叠、无遗漏”,可通过MECE原则(相互独立,完全穷尽) 确保模块的完整性,同时通过WBS(工作分解结构) 工具明确任务的层级与依赖关系。

关联阶段:建立网络,动态协同

分解后的模块并非孤立存在,梅思维强调通过“逻辑关联”和“权重分配”建立模块间的互动关系。“产品设计”模块的完成度直接影响“生产制造”的周期,“营销推广”的节奏需与“渠道建设”的进度匹配,为实现动态协同,可引入依赖关系表(如下表)和关键路径法(CPM),明确模块间的先后顺序、资源投入优先级及风险传导机制。

| 模块名称 | 前置依赖 | 后续影响 | 资源权重 |

|---|---|---|---|

| 市场调研 | 无 | 产品设计、营销策略 | 15% |

| 产品设计 | 市场调研 | 生产制造、营销素材 | 25% |

| 生产制造 | 产品设计 | 渠道建设、售后准备 | 30% |

| 营销推广 | 产品设计、渠道建设 | 销售转化、用户反馈 | 20% |

| 售后反馈 | 所有模块 | 优化迭代(下一周期) | 10% |

通过关联分析,可避免“局部最优导致全局失衡”的问题,例如为压缩“生产制造”周期而过度简化“产品设计”,可能引发售后成本上升,最终影响整体效益。

优化阶段:迭代升级,持续精进

梅思维的最终目标是实现“从可行到卓越”的跨越,需通过“数据反馈”和“动态调整”持续优化,在产品上市后,通过“销售数据”“用户评价”“渠道反馈”等模块的输出结果,反向验证前期拆解和关联的合理性,调整模块权重(如增加“售后反馈”的资源投入)或优化任务流程(如简化“市场调研”中的冗余环节),这一阶段需结合PDCA循环(计划—执行—检查—处理),确保每个迭代周期都能聚焦核心目标,避免陷入“为优化而优化”的陷阱。

梅思维的应用价值

梅思维的价值在于其“结构化”与“灵活性”的统一:通过模块化拆解降低复杂问题的认知负荷;通过动态关联和迭代适应不确定性环境,在创业公司管理中,创始人可借助梅思维将“生存”目标拆解为“现金流管理”“产品迭代”“团队扩张”等模块,明确各阶段的优先级(如早期聚焦现金流,中期聚焦产品迭代),并通过关联分析避免“重营销轻研发”的资源错配。

相关问答FAQs

Q1:梅思维与传统思维方法(如SWOT分析、金字塔原理)有何区别?

A1:传统思维方法多聚焦于“静态分析”(如SWOT分析强调优势、劣势、机会、威胁的罗列,金字塔原理强调结论先行、层层支撑),而梅思维更注重“动态演化”——它不仅拆解问题,还通过模块关联和迭代优化实现“从输入到输出”的全流程管理,SWOT分析可能指出“竞品多”是劣势,但梅思维会进一步拆解“竞品多”背后的具体要素(如价格战、技术迭代速度),并关联到“产品差异化设计”“成本控制”等模块,形成可落地的应对策略。

Q2:梅思维是否适用于个人日常决策,而不仅限于复杂项目?

A2:适用,梅思维的核心是“结构化拆解+动态优化”,个人场景中同样需要应对“多目标冲突”和“资源有限”的问题,个人职业规划可拆解为“技能提升”“人脉积累”“资源变现”三大模块,通过关联分析明确“技能提升”是“资源变现”的前置条件,再通过每月复盘(优化阶段)调整学习重点(如增加数据分析技能投入),避免“盲目考证却缺乏应用场景”的低效努力。