思维与认知是人类心智活动的核心,它们相互交织、相互影响,共同塑造了我们对世界的理解、判断和行为方式,思维是指人脑对客观事物间接的、概括的反映过程,它包括分析、综合、比较、抽象、概括等多种形式,是认知活动的高级阶段;而认知则是一个更广泛的概念,指人脑接受外界信息、经过加工处理、转化为内在知识经验的全部过程,它不仅包含思维,还涉及感知、记忆、语言、注意等多个层面,思维是认知的“引擎”,而认知是思维得以运行的基础和框架,二者如同鸟之双翼、车之两轮,缺一不可。

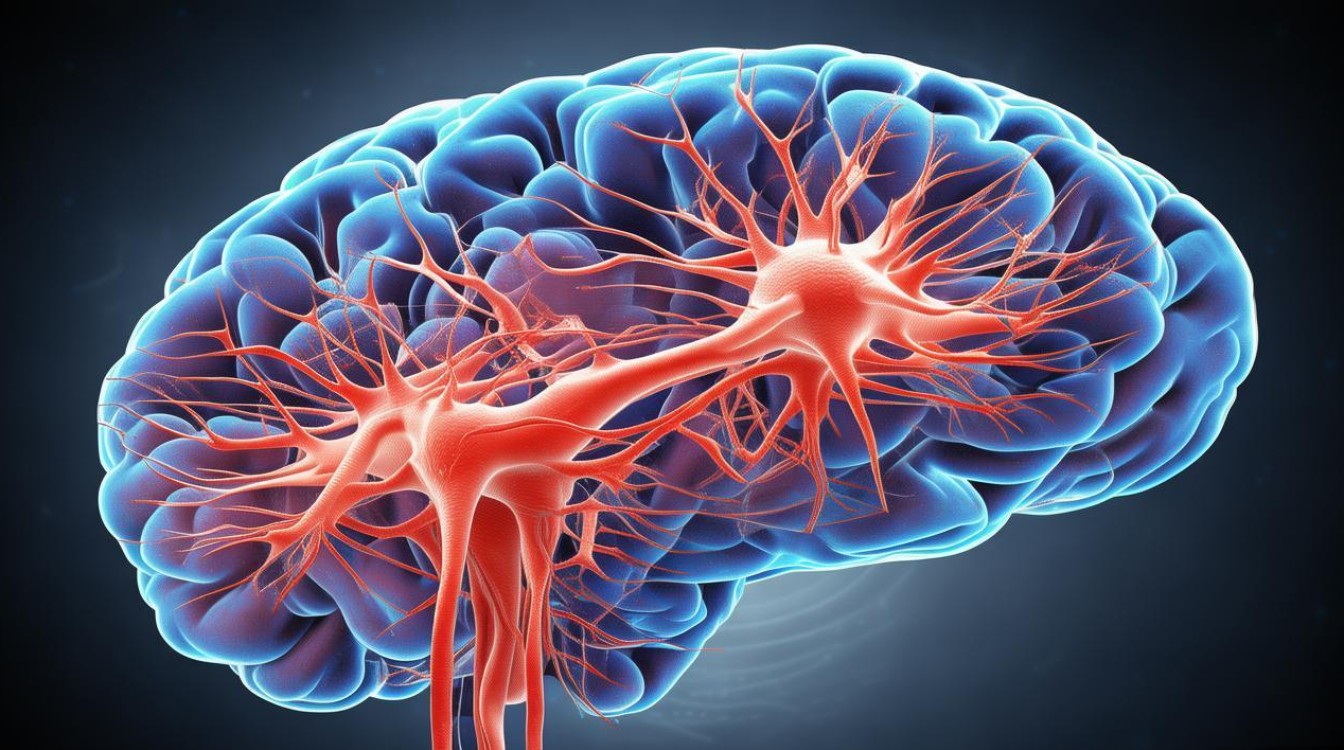

从发生机制来看,思维与认知的形成离不开大脑的神经基础,感知系统作为认知的“门户”,首先通过视觉、听觉、触觉等感官接收外界刺激,将这些原始信号传递给大脑进行处理,我们看到一个红色的圆形物体,视觉感知系统接收到的光信号被转化为神经冲动,经过枕叶皮层的初步加工,形成“红色”“圆形”等简单特征,随后,这些特征进入更高层次的认知加工阶段,通过大脑颞叶、顶叶等区域的协同作用,结合过往的记忆和经验,思维开始发挥作用——我们会判断“这可能是一个苹果”,并进一步思考“这个苹果是否成熟”“是否可以食用”,这一过程中,思维通过对感知信息的整合、推理和创造,赋予认知以深度和灵活性,而认知则为思维提供了原材料和“数据库”,使思维能够基于已有经验进行高效运作。

思维与认知的关系还体现在二者对个体行为的塑造上,不同的思维模式会导致认知结果的差异,进而影响决策和行为,面对同一个问题,具有“固定型思维”的人可能认为能力是先天固定的,倾向于避免挑战,认知上容易陷入“我做不到”的固化判断;而具有“成长型思维”的人则认为能力可以通过努力提升,会主动分析问题、寻求解决方案,认知上更倾向于“我如何能做到”的动态探索,这种差异在学习和工作中表现得尤为明显:前者可能因一次失败而否定自身能力,认知范围逐渐收缩;后者则能从失败中汲取经验,认知能力不断拓展,形成“思维-认知-行为-反馈”的良性循环。

从认知发展的角度看,思维与认知的相互作用贯穿人的一生,在儿童时期,认知以感知和记忆为主,思维处于具体运算阶段,他们通过触摸、观察等直接经验认识世界,例如知道“苹果是甜的”,但尚未形成抽象的逻辑思维,随着年龄增长和知识积累,认知进入形式运算阶段,思维开始具备抽象推理和假设演绎能力,能够理解“如果地球没有引力,物体将如何运动”等复杂概念,这一过程中,教育和社会环境对思维与认知的发展至关重要:优质的教育不仅传授知识,更培养批判性思维、创造性思维等高级思维能力,从而提升认知的深度和广度;而丰富的社会交往则让人接触多元观点,打破认知的局限性,使思维更具包容性和适应性。

思维与认知并非总是完美协作,它们也可能受到认知偏差的干扰。“确认偏误”会使人们倾向于关注支持自己既有观点的信息,而忽视相反的证据,导致认知片面化;“锚定效应”则让人在决策时过度依赖最初接收的信息,即使后续信息更客观,也难以调整判断,这些偏差本质上是因为思维在加工认知信息时,为了节省能量而走“认知捷径”,结果却可能导致认知失真,要克服这一问题,需要通过元认知(即对自身认知过程的认知)能力,主动反思思维的合理性,校准认知的方向,使思维与认知在动态平衡中实现优化。

为了更直观地理解思维与认知的关系,我们可以通过以下表格对比二者的核心特征:

| 维度 | 思维 | 认知 |

|---|---|---|

| 本质 | 对信息的间接、概括反映,侧重加工过程 | 对信息的接收、加工和转化,涵盖感知、记忆等全过程 |

| 表现形式 | 分析、综合、推理、创造等 | 感知、注意、记忆、语言、决策等 |

| 与经验的关系 | 基于经验进行抽象,形成概念和规律 | 依赖经验积累知识,构建认知图式 |

| 作用 | 深化理解、解决问题、创新突破 | 接收信息、形成知识、指导行为 |

在实际应用中,提升思维与认知能力对个人发展和社会进步具有重要意义,对于个人而言,培养批判性思维能帮助我们辨别信息真伪,避免被误导;发展创造性思维能让我们在复杂问题面前找到新思路;而通过持续学习和反思,认知结构会不断更新,思维也会更加敏捷和深刻,对于社会而言,公民思维与认知水平的提升,意味着更强的理性判断能力和更好的问题解决能力,从而推动社会向更科学、更包容的方向发展。

相关问答FAQs:

Q1:思维与智力有什么区别?

A:思维是认知活动的一部分,指具体的思考过程(如分析、推理等);而智力是一个更综合的概念,指个体认识事物、运用知识解决问题的能力,它不仅包括思维,还涵盖感知、记忆、注意力等多种认知能力的综合表现,可以说,思维是智力的核心组成部分,但智力还包含其他认知要素。

Q2:如何通过训练提升思维与认知能力?

A:可以通过广泛阅读和学习积累知识,丰富认知的“原材料”;练习批判性思维,对信息多问“为什么”,分析其逻辑和证据;培养跨学科思维,接触不同领域的知识,打破认知壁垒;通过写作、讨论等方式输出思考,在整理观点的过程中深化认知,保持好奇心和开放心态,主动接纳新观点,也有助于思维与认知的持续优化。