思维场是一个抽象而又深刻的概念,它指的是在特定环境中,由个体或群体的思维活动、知识结构、情感状态和价值观念等要素相互作用而形成的一种动态能量场,这种场域如同物理场一样,能够对场内的思维主体产生潜移默化的影响,塑造个体的认知方式、行为选择,甚至群体的整体发展方向,思维场的存在使得个体的思维不再是孤立的,而是与环境中的其他思维产生共振、排斥或融合,从而形成复杂的思维互动网络。

从本质上讲,思维场是意识活动的空间化表达,每个人的思维都可以被视为一个点,当多个思维点在某一空间或领域内聚集时,它们之间通过信息传递、情感共鸣、逻辑关联等方式建立联系,逐渐形成一个具有特定“频率”和“强度”的场,在学术研讨会上,专家们的思维碰撞会形成高强度的学术思维场,推动问题向纵深发展;而在轻松的社交场合,思维场则可能呈现出更感性、更发散的特征,思维场的形成与强弱,取决于参与者的思维活跃度、知识储备、情感投入以及场域内的信息密度等因素。

思维场具有几个显著特征,首先是整体性,思维场并非个体思维的简单叠加,而是经过相互作用后形成的有机整体,整体的功能往往大于部分之和,一个团队的创新思维场能够激发成员的灵感,产生任何个体都无法独立完成的创意,其次是动态性,思维场不是静止的,它会随着参与者的更替、话题的变化、情绪的波动而不断调整和演化,一场辩论赛中,正反双方的思维场会随着论点的攻防此消彼长,最终可能达成共识或强化分歧,第三是导向性,思维场会对场内个体的思维方向产生引导作用,当某个观点或情绪在场内占据主导地位时,个体往往会不自觉地受到感染,调整自己的思维以适应场域的主流,在充满乐观精神的团队中,成员更容易积极面对挑战;而在消极压抑的环境中,个体的创造力则可能被抑制。

思维场的作用机制主要通过信息的“场内传播”和个体的“场内适应”来实现,在信息传播层面,思维场内的观点、情感和经验会通过语言、表情、行为等载体快速扩散,形成“思维共振”,一个具有感染力的观点一旦在群体中被接受,便会迅速传播并被更多人接纳,从而强化思维场的特定倾向,在个体适应层面,为了融入群体或避免孤立,个体会不自觉地对自身的思维进行调整,使其与场域的主流保持一致,这种适应既可能是积极的,比如主动学习新知识以跟上团队节奏;也可能是消极的,比如为了合群而放弃独立思考,陷入“群体思维”的误区。

思维场的影响范围极其广泛,从个人成长到社会发展,几乎无处不在,在个人层面,思维场决定了个体看待问题的角度和解决问题的能力,一个长期处于批判性思维场中的人,会更擅长分析和质疑;而一个习惯于直觉思维场的人,则可能更依赖灵感与顿悟,在组织层面,思维场的质量直接影响团队的凝聚力和创新能力,一个开放包容的思维场能够激发成员的潜能,推动组织不断突破;而一个封闭僵化的思维场则可能导致组织陷入停滞,甚至衰落,在社会层面,思维场的塑造与演变往往与时代的思潮密切相关,文艺复兴时期的人文主义思维场推动了欧洲的思想解放,而信息时代的互联网思维场则正在重塑人类的生产与生活方式。

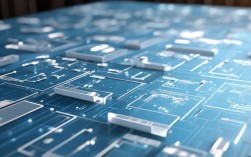

为了更直观地理解思维场的不同类型及其特征,可以通过以下表格进行对比:

| 思维场类型 | 形成环境 | 核心特征 | 典型影响 |

|---|---|---|---|

| 学术思维场 | 学术会议、研究机构 | 逻辑性强、注重实证、追求真理 | 推动知识创新,深化对问题的理解 |

| 创新思维场 | 创业团队、设计工作室 | 发散性、包容性、鼓励试错 | 产生突破性创意,推动技术革新 |

| 情感思维场 | 社交聚会、家庭聚会 | 感染力强、注重共鸣、情绪主导 | 增强人际关系,形成情感认同 |

| 权威思维场 | 传统组织、等级制度 | 层级分明、服从度高、强调权威 | 维持秩序稳定,但可能抑制创新 |

| 网络思维场 | 社交媒体、在线论坛 | 信息碎片化、观点多元、传播迅速 | 形成舆论热点,影响公众认知 |

思维场的构建与优化需要个体的主动参与和环境的精心营造,对于个体而言,培养批判性思维、保持开放心态、主动接触多元观点,有助于增强自身在思维场中的独立性和创造力,对于组织或群体而言,建立鼓励交流、尊重差异、宽容失败的文化氛围,能够形成积极健康的思维场,从而激发整体的潜能,警惕思维场的负面效应,如群体极化、信息茧房等,也是维护思维场活力的重要前提。

相关问答FAQs:

-

问:如何判断一个思维场是积极的还是消极的?

答:判断思维场的积极性主要看其对个体和群体的促进作用,积极的思维场通常具有以下特征:鼓励独立思考、尊重多元观点、能够激发创新和合作、成员在其中感到被支持和赋能;而消极的思维场则往往表现为压制异议、强化偏见、导致情绪内耗或思维僵化,观察思维场内的信息流动方向——是促进知识的共享与深化,还是导致封闭与重复——也是判断其性质的重要依据。 -

问:个体如何在强大的思维场中保持独立思考?

答:在强大的思维场中保持独立思考,需要个体具备“场内清醒”的能力,要培养批判性思维习惯,不盲目接受场域内的主流观点,而是主动寻找证据和逻辑漏洞;主动接触场外的信息和视角,打破信息茧房的限制;学会与场内观点进行“对话”,既理解其合理性,也审视其局限性;建立个人思维框架,明确自己的核心价值观和判断标准,从而在群体压力下依然能够坚持理性分析。