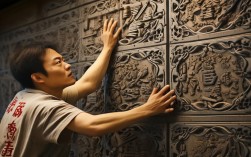

在我们的思维中,常常存在一些无形的“墙”,这些墙由固有观念、经验偏见、恐惧心理等砌成,它们限制了我们的认知边界,阻碍了个人成长与突破,这些“思维里的墙”如同一个无形的牢笼,让我们在固定的模式里循环,甚至对潜在的机会视而不见。

思维里的墙往往源于早期的成长环境和社会文化塑造,从小被灌输“稳定至上”观念的人,可能会对创业、自由职业等充满不确定性的道路本能排斥,认为那是不务正业;经历过失败的人,容易形成“我不行”的消极心理暗示,在新的挑战面前尚未尝试就先自我设限,这些观念在潜移默化中成为我们判断事物的标准,却很少被我们审视其合理性。

打破思维里的墙,需要先学会“看见”它,我们可以通过反思日常决策的底层逻辑来识别这些限制性信念,当你说“这件事我肯定做不好”时,问自己:这个结论是基于客观事实,还是仅仅源于恐惧?当你在职业选择中优先考虑“别人怎么看”而非“我是否热爱”时,思考:这种价值观是自己选择的,还是被外界灌输的?通过持续的自我诘问,那些隐藏在潜意识里的“墙”会逐渐显形。

打破思维里的墙还需要主动拓展认知边界,阅读不同领域的书籍、与持有不同观点的人交流、尝试从未接触过的体验,这些都能为我们提供新的视角,就像一个习惯了在二维平面思考的人,突然接触立体几何,会发现原来世界可以有多维度的呈现,当我们跳出固有的认知框架,曾经的“墙”可能就变成了通往新世界的大门。

值得注意的是,思维里的墙并非完全负面,有些“墙”是社会规范和道德底线,它们保障了个体与群体的和谐共存,我们需要区分的是“限制性信念”与“建设性原则”,前者基于恐惧和狭隘,后者基于理性和智慧。“诚实守信”是建设性原则,它帮助我们建立信任;而“必须考公务员才算成功”就是限制性信念,它否定了人生道路的多样性。

在实践层面,我们可以通过刻意练习来打破思维里的墙,每周尝试一件“小事突破”:走一条新的上班路线、学习一个新技能、主动提出一个不同寻常的想法,这些微小的突破会逐渐积累成思维的灵活性,让我们在面对重大抉择时,不再被固有的模式束缚,培养成长型思维也至关重要——相信能力可以通过努力提升,将挑战视为成长的机会,而非对自身价值的否定。

思维里的墙不是与生俱来的,而是后天构建的,既然可以构建,就可以拆解,这个过程或许会伴随不适,就像长期生活在黑暗中的人突然见到光明会暂时眩晕,但只有拆掉这些墙,我们才能看到更广阔的世界,成为更自由的自己。

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己是否被思维里的墙限制?

A:可以从三个信号判断:一是面对机会时第一反应是“我不行”“不可能”,而非“我如何试试”;二是决策时过度依赖他人评价,忽视自身真实需求;三是生活长期处于舒适区,对新事物充满抗拒,若出现这些情况,可能就需要审视自己的思维边界了。

Q2:打破思维里的墙后,会不会失去安全感?

A:短期内可能会有轻微的不适,因为打破固有模式意味着进入未知领域,但长期来看,真正的安全感源于应对变化的能力,而非固化的环境,随着认知边界的拓展和解决问题能力的提升,你会获得更稳固的内在安全感,这种安全感不再依赖外部条件的稳定,而是源于自身的成长与适应力。