大学录取率作为衡量高等教育入学机会的重要指标,其“稳定”状态并非指单一固定数值,而是指在特定社会经济和教育发展阶段,录取率围绕合理中枢区间波动,且波动幅度可控,既能保障教育公平与质量,又能适应社会发展需求,从全球范围和中国实践来看,一个相对稳定的大学录取率通常需要兼顾多重维度,包括高等教育毛入学率、高校分类定位、区域协调发展以及社会公众预期等。

从高等教育发展阶段来看,当毛入学率处于50%-65%的普及化阶段中期时,录取率往往更容易实现动态稳定,中国高等教育毛入学率从2012年的30%提升至2023年的60.2%,已正式进入普及化阶段,此时本科录取率(以报名人数与录取人数比值计算)稳定在40%-50%区间,高职专科录取率稳定在60%-70%区间,整体录取率波动不超过3个百分点,这种状态可视为“稳定”,这一区间既能满足多数学生接受高等教育的需求,又能通过分类招生(如“职教高考”、春季高考)分流,避免所有学生挤向学术型高校导致的结构性矛盾。

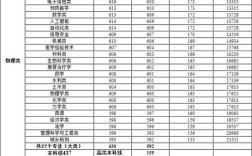

高校分类体系是影响录取率稳定性的核心因素,不同类型高校的录取率差异具有合理性,关键在于差异是否可控且透明,以中国为例,“双一流”建设高校、普通本科、高职专科的录取率通常呈现梯度分布(见表1),当三类高校的录取率比例保持在1:3:5左右时,体系相对稳定,2023年“双一流”高校录取率约5%,普通本科约35%,高职专科约60%,这种结构既保障了精英教育质量,又扩大了职业技能人才供给,若某一类别录取率突然大幅波动(如“双一流”录取率跃升至10%或骤降至2%),则可能引发教育资源失衡和社会焦虑。

区域协调发展对录取率稳定至关重要,若地区间录取率差异过大(如东部省份本科录取率50%而西部省份仅30%),会加剧教育不公平,近年来,通过国家专项计划、地方专项计划等政策,中西部省份录取率逐步提升,2023年各省本科录取率极差(最高与最低省份差值)从2015年的25个百分点缩小至12个百分点,这种收敛趋势体现了稳定性内涵——不是绝对平均,而是差距可控且逐步改善。

社会公众对录取率的预期也是衡量稳定性的隐性指标,当录取率波动伴随“高考难易度”“学历贬值”等舆论反复震荡时,说明稳定性不足,若某年因考生人数锐减导致录取率突然上升10%,虽表面看“更容易”,但可能引发社会对教育质量下降的担忧;反之,若考生激增导致录取率骤降,则可能加剧焦虑,稳定的录取率应与人口结构变化、高校扩容速度相匹配,例如中国“00后”人口总量比“90后”减少约15%,高校招生规模年均增长3%-5%,这种同步调整使录取率近五年波动始终在±2%以内,符合稳定预期。

从国际经验看,发达国家的稳定录取率通常与高等教育体系特征绑定,如德国应用技术大学(FH)与综合大学(Uni)录取率长期保持2:1,通过分流满足学术与职业需求;美国社区大学录取率稳定在80%以上,而顶尖私立大学录取率维持在5%-10%,这种“分层稳定”模式值得借鉴,反观部分发展中国家,因高校扩容速度与人口增长脱节,录取率十年间波动超过20%,导致教育体系频繁震荡。

综上,大学录取率的“稳定”是一个多维度动态平衡概念,在普及化阶段中期,整体录取率(本科+专科)稳定在60%-70%,本科录取率40%-50%,且不同类型、地区高校录取率差异可控、预期平稳,可视为相对理想状态,这种稳定并非数字僵化,而是通过制度设计(如分类招生、区域补偿)和政策调节(如招生计划动态分配),实现高等教育机会、质量与公平的有机统一。

表1:2023年中国不同类型高校录取率分布参考表 | 高校类型 | 占比(%) | 录取率区间(%) | 特点说明 | |----------------|----------|------------------|--------------------------| | “双一流”建设高校 | 5 | 4%-6% | 竞争激烈,选拔性强 | | 普通本科高校 | 35 | 30%-40% | 应用与学术并重,主力招生 | | 高职专科院校 | 60 | 55%-65% | 职业导向,规模最大 |

FAQs

Q1:录取率越低是否代表教育质量越高?

A:并非绝对,录取率高低需结合高校定位分析,顶尖高校因选拔严格录取率低,确实能保障生源质量;但若整体录取率过低(如低于30%),可能导致大量学生失去接受高等教育机会,违背教育公平原则,反之,高职专科录取率较高(如60%以上)是普及化阶段的正常现象,其质量保障依赖于“双师型”师资和校企合作培养,而非录取门槛,评价教育质量应看“分类培养成效”而非单一录取率。

Q2:如何应对录取率波动带来的焦虑?

A:个人层面应理性看待录取率,避免盲目“唯分数论”,通过兴趣探索和职业规划,选择适合的高校类型(如学术型、应用型、职业型);社会层面需完善多元评价体系,扩大“职教高考”“综合评价招生”等渠道,打破“唯学历”偏见;政策层面应保持招生计划与人口结构的动态平衡,通过信息公开(如各年录取率、分省计划)稳定公众预期,同时加强生涯规划教育,引导学生树立“行行出状元”的成才观。