小学生正处于认知发展的关键期,这一阶段培养思维能力不仅能夯实学习基础,更能为其终身发展注入核心动力,思维能力的培养并非抽象的概念,而是通过系统的训练,让孩子学会观察、分析、推理、创造,最终形成独立解决问题的能力,这种能力的价值,远超知识记忆的短期效应,深刻影响孩子的学习效率、人格塑造乃至未来适应社会的能力。

从学习层面看,思维能力是知识转化的“催化剂”,传统教育常侧重“知识灌输”,让孩子被动接收信息,而思维训练则强调“知识建构”,引导孩子主动探索知识背后的逻辑,在数学学习中,死记硬背公式只能解决单一题型,而培养逻辑思维后,孩子能理解公式的推导过程,掌握“举一反三”的能力,面对应用题时,他们不再是机械套用公式,而是通过分析条件、拆解问题、建立模型,找到多种解题路径,这种从“记答案”到“想方法”的转变,不仅提升了学科成绩,更让孩子体验到“思考的乐趣”,从而激发内在学习动机,语文学习中,批判性思维帮助孩子区分观点与事实,理解文本的深层含义;科学探究中,观察与推理能力让孩子学会提出假设、设计实验、验证结论,真正践行“做中学”的理念,可以说,思维能力是连接“知识”与“能力”的桥梁,让孩子从“被动接收者”转变为“主动建构者”。

从人格发展看,思维能力塑造孩子的“心理韧性”,学习过程中,孩子难免遇到困难:一道解不出的数学题、一篇写不出的作文、一次实验的失败,具备良好思维能力的孩子,会将挫折视为“思考的起点”而非“终点”,他们会分析失败原因——是概念理解偏差?还是方法选择不当?进而调整策略、重新尝试,这种“问题解决导向”的思维模式,能有效避免因一次失败产生的自我否定,培养“成长型思维”,思维训练中的“多角度思考”能打破非黑即白的认知,学会理解他人立场、接纳不同观点,在班级矛盾中,拥有换位思考能力的孩子能更理性地分析问题,而非情绪化对立;在团队合作中,系统性思维能让他们清晰认识自己在集体中的角色,实现协同增效,这种基于理性思考的处事方式,让孩子在面对复杂人际关系时更具包容性和适应性,为未来融入社会奠定基础。

从未来竞争力看,思维能力是应对不确定性的“核心武器”,当今社会,知识更新速度呈指数级增长,具体技能可能过时,但思维能力始终是“不变的核心”,人工智能时代,重复性劳动逐渐被取代,而创造性思维、批判性思维、复杂问题解决能力等高阶思维,成为人类独有的优势,小学生阶段培养的思维习惯,将伴随其一生,创新思维让孩子不满足于“标准答案”,敢于提出新观点、尝试新方法,这在未来的科研、创业等领域至关重要;逻辑思维让孩子在信息爆炸时代能快速辨别真伪,做出理性决策;元认知思维(即“对思考的思考”)让孩子学会反思自己的学习过程,不断优化方法,实现自我迭代,这些能力并非与生俱来,而是需要在基础教育阶段通过科学训练逐步形成,正如教育家杜威所言:“教育即生长”,思维能力的培养,正是让孩子的“生长”更具方向性和可持续性。

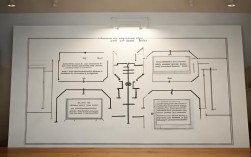

如何在小学生阶段有效培养思维能力?以下从不同维度提供具体策略,可通过表格形式清晰呈现:

| 思维类型 | 培养目标 | 具体方法 | 学科融合示例 |

|---|---|---|---|

| 逻辑思维 | 条理清晰、推理严谨 | 玩益智游戏(数独、棋类);2. 学习“因果链”分析;3. 练习“条件-推导 | 数学:用“因为.....”推导几何证明;语文:分析故事情节的逻辑链条 |

| 批判性思维 | 辨别信息、理性判断 | 辩论赛“观点对对碰”;2. 区分“事实”与“ opinion”;3. 多问“为什么是这样” | 科学:对比不同实验结果的可靠性;社会:分析新闻事件背后的多方观点 |

| 创造性思维 | 突破常规、勇于创新 | 头脑风暴“一题多解”;2. 故事接龙/续写结局;3. 手工制作“变废为宝” | 美术:用不同材料创作主题作品;作文:为故事设计“开放式结局” |

| 系统性思维 | 整体认知、把握全局 | 绘制“思维导图”梳理知识;2. 分析“部分与整体”关系;3. 模拟“系统运作”游戏 | 科学:探究生态系统中“生物链”的平衡;历史:分析事件发生的“背景-经过-影响”整体结构 |

| 元认知思维 | 自我监控、优化学习 | 写“学习反思日记”;2. 制定“错题分析表”;3. 自问“我这样想对吗?” | 各学科:考试后分析“错因类型”(概念不清/粗心/方法错误),针对性改进 |

这些方法并非孤立存在,而是相互渗透、协同作用,在“设计校园环保方案”的项目式学习中,孩子需要用系统性思维规划整体步骤,用批判性思维评估不同方案的可行性,用创造性思维提出具体措施,用逻辑思维论证方案效果,最终通过元认知反思过程中的不足,这种综合性的思维训练,能让孩子在实践中体会“思考的全过程”,实现从“碎片化学习”到“结构化思维”的跨越。

需要注意的是,思维培养需遵循“循序渐进”原则,低年级(1-2年级)可侧重具体形象思维,通过游戏、绘本、实物操作等方式激发兴趣;中年级(3-4年级)逐步过渡到抽象逻辑思维,增加数学推理、科学实验等内容;高年级(5-6年级)可引入复杂问题解决,如社会调查、小课题研究等,培养综合思维能力,家长的引导至关重要:当孩子提问时,避免直接给出答案,而是反问“你觉得呢?”“为什么这样想?”;当孩子遇到挫折时,引导其分析原因而非指责;日常生活中多和孩子讨论“为什么”“怎么办”,让思考成为习惯。

小学生学思维的本质,是为其打造一把“开启未来之门的钥匙”,它不仅能让孩子在当前学习中游刃有余,更能培养其独立人格、创新精神和适应能力,使其在快速变化的时代中始终保持竞争力,教育的终极目标不是培养“知识的容器”,而是塑造“会思考的人”,而思维能力的培养,正是实现这一目标的核心路径。

相关问答FAQs

Q1:小学生学业压力大,培养思维能力会不会增加负担?

A:不会,反而能减轻负担,思维训练的核心是“提高学习效率”,而非增加任务量,通过逻辑思维掌握“解题思路”,孩子能快速举一反三,减少重复练习;通过元认知思维找到“薄弱环节”,能精准突破,避免盲目刷题,长期来看,思维能力让孩子学会“聪明学习”,从“耗时低效”转向“高效省时”,反而能缓解学业压力,关键在于方法科学,将思维训练融入日常学习(如通过游戏学推理、通过讨论学批判),而非额外增加任务。

Q2:如何判断孩子的思维能力是否得到提升?

A:可通过观察孩子的日常表现进行综合判断:

- 问题解决能力:遇到难题时,是否主动分析原因、尝试多种方法,而非直接放弃或求助;

- 表达条理性:说话、写作时,是否能清晰呈现“观点-论据-,逻辑连贯;

- 创新意识:是否对事物有好奇心,提出“为什么不能这样”的新想法,或尝试用不同方式完成任务;

- 反思习惯:做完一件事后,是否会主动总结“哪里做得好”“哪里可以改进”;

- 迁移应用能力:能否将一门学科的思维方法(如数学的归纳法)用到其他学科(如科学的分类法)中。

若孩子在这些方面有明显进步,说明思维能力正在提升,需要注意的是,思维发展是长期过程,家长应避免“立竿见影”的期待,多鼓励、多引导,耐心等待孩子的成长。