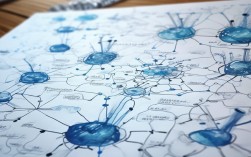

色彩思维导图是一种将色彩知识、应用场景和设计原则系统化呈现的可视化工具,它通过树状结构、分支关联和视觉编码,帮助使用者快速理解色彩理论的逻辑框架,并在设计、教育、商业等领域实现高效的知识梳理与创意激发,以下从色彩基础理论、思维导图构建方法、应用场景及实践案例四个维度展开详细说明。

色彩基础理论:思维导图的核心骨架

色彩思维导图的底层逻辑源于色彩学的基础理论,需先明确核心分支的划分,通常以“色彩三要素”作为一级分支,再向下延伸二级、三级节点,形成层级化的知识网络。

色相(Hue)

色相是色彩的“相貌”,即色彩的名称与种类,是思维导图中最直观的分支,可细分为:

- 无彩色系:黑、白、灰(理论上不属于色相,但常作为基础分支补充);

- 有彩色系:按色环顺序分为红、橙、黄、绿、蓝、紫六类主色相,每类主色相可延伸出相邻色(如红橙、黄绿)和中间色(如红紫、蓝绿)。

明度(Value)

明度指色彩的明暗程度,是区分色彩层次的关键,分支设计需包含:

- 高明度:接近白色的浅色(如淡黄、浅粉);

- 中明度:标准明度的色彩(如正红、湖蓝);

- 低明度:接近黑色的深色(如深紫、墨绿)。

同时需注明明度对比对视觉焦点的影响(如高明度色彩更突出)。

纯度(Saturation)

纯度(或称饱和度)指色彩的鲜艳程度,直接影响色彩的视觉冲击力,分支可划分为:

- 高纯度:鲜艳、强烈的色彩(如正红、翠绿);

- 中纯度:柔和、适中的色彩(如灰粉、豆蓝);

- 低纯度:灰暗、含蓄的色彩(如熟褐、灰紫)。

色彩心理学

作为独立分支,色彩心理学关联色彩与情感、文化的象征意义。

- 红色:热情、危险、喜庆(东方文化);

- 蓝色:冷静、信任、忧郁(西方文化中常与专业感相关);

- 黄色:活力、警告、温暖(儿童设计中常用)。

色彩混合模式

适用于设计领域,需包含:

- 加色混合(RGB模式):红、绿、蓝三原色混合,用于屏幕显示;

- 减色混合(CMYK模式):青、品红、黄三原色混合,用于印刷;

- 中性混合:如点彩画法,通过视觉混合产生新色彩。

色彩思维导图的构建方法与工具

构建色彩思维导图需兼顾逻辑性与视觉性,具体步骤如下:

确定中心主题与核心分支

中心主题以“色彩体系”或“色彩设计”为核心,一级分支包括上述“色相、明度、纯度、色彩心理学、色彩混合”等基础模块,每个一级分支需用不同颜色标注(如色相分支用红色系,明度用黑白灰),强化视觉区分。

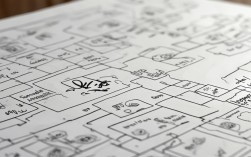

填充二级与三级节点

以“色相”分支为例,二级节点可设为“主色相”“相邻色”“中间色”,三级节点则列举具体颜色案例(如主色相中的“红”可延伸出“朱红”“玫瑰红”“酒红”),节点内容需简洁,多用关键词而非长句,明度对比=视觉焦点”而非“高明度与低明度的对比能够形成视觉焦点,吸引注意力”。

关联线与注释

使用曲线连接关联节点,红色”与“热情”(色彩心理学)用橙色曲线关联,“高纯度”与“儿童设计”(应用场景)用绿色曲线关联,在空白处添加注释图标,如“⚠️”标注文化差异(如白色在东方为丧色,在西方为纯洁色),“💡”标注设计技巧(如低纯度色彩适合营造高级感)。

工具选择

- 手绘工具:彩铅、马克笔、硫酸纸,适合自由创作与手稿迭代;

- 数字工具:XMind(支持思维导图与甘特图结合)、MindMaster(内置色彩主题库)、Canva(可视化模板),适合高效协作与云端存储。

色彩编码规则

为避免信息混乱,需统一颜色编码逻辑:

- 分支层级颜色:一级分支用深色(如深蓝),二级用中等明度,三级用浅色;

- 功能颜色:警告信息用红色,提示用黄色,成功用绿色,注释用灰色。

色彩思维导图的应用场景

色彩思维导图凭借其系统性,在多个领域发挥实用价值:

设计领域

- 平面设计:通过导图梳理品牌色彩体系,星巴克”的分支可包含:主色(绿色,象征自然)、辅助色(棕色,象征咖啡)、禁忌色(避免过于鲜艳的色彩以保持稳重感);

- UI/UX设计:以“移动端APP界面”为中心,分支包括“状态色彩”(红色表示错误,绿色表示成功)、“功能分区色彩”(导航栏用深蓝,内容区用浅灰)、“用户群体色彩”(儿童APP用高纯度,商务APP用低纯度)。

教育领域

- 美术教学:将“色彩构成”知识转化为导图,学生可通过填充空白节点(如“三原色=?”)自主学习;

- 儿童教育:用卡通图标和色彩游戏设计导图,寻找生活中的红色”分支下粘贴苹果、消防车等图片,增强互动性。

商业领域

- 营销策划:分析产品色彩与消费者心理的关联,化妆品”导图中,“年轻群体”分支关联“粉色系(可爱)”“金色系(高端)”,“中年群体”关联“裸色系(自然)”“紫色系(优雅)”;

- 空间设计:室内设计导图需包含“空间功能”(卧室用冷色调助眠,餐厅用暖色调增进食欲),“采光条件”(暗空间用浅色提亮,亮空间用深色平衡)。

个人创作

- 写作与绘画:作家可通过导图梳理小说中角色的色彩象征(如反派用黑色,主角用蓝色),画家可规划作品中的色彩节奏(如从冷色到暖色的过渡)。

实践案例:以“网页设计色彩方案”为例的思维导图构建

以下为简化版网页设计色彩方案思维导图的核心分支与内容(可用表格呈现关键节点):

| 一级分支 | 二级分支 | 三级节点(关键词) | 关联工具/技巧 |

|---|---|---|---|

| 色彩定位 | 目标用户 | Z世代(高饱和度)、商务人士(低纯度) | 用户画像分析 |

| 品牌调性 | 活力(橙黄)、专业(深蓝)、自然(绿) | 品牌VI手册匹配 | |

| 色彩搭配 | 主色+辅助色 | 主色(蓝70%)+辅助色(橙20%)+中性色(灰10%) | 60-30-10法则 |

| 冲突色处理 | 避免红绿对比,使用蓝绿替代 | 色彩对比度检查工具(如WebAIM) | |

| 功能分区 | 导航栏 | 深色背景(#333)+白色文字,提升可读性 | WCAG 2.1 对比度标准(≥4.5:1) |

| CTA按钮(行动号召) | 高纯度红色(#FF0000),吸引点击 | A/B测试不同色彩转化率 | |

| 响应式适配 | 浏览器适配 | 手机端简化色彩(减少渐变),桌面端丰富层次 | 媒体查询(Media Query) |

| 文化适配 | 中东市场避免绿色(部分宗教禁忌),使用蓝色 | 本地化调研 |

相关问答FAQs

Q1:色彩思维导图是否需要严格遵守色彩理论?是否可以自由发挥?

A1:色彩思维导图需以色彩理论为骨架,确保知识体系的科学性(如色相环逻辑、明度纯度关系),但在应用场景中可灵活发挥,在艺术创作中,为表达特定情感可打破常规配色(如用高纯度紫色表现忧郁),但需明确“打破规则”的目的性,而非随意组合,商业设计需兼顾理论与用户认知,红色=警告”是普遍认知,若用于儿童食品需结合文化语境(如部分文化中红色象征幸运)。

Q2:如何让色彩思维导图更具实用性,避免成为“知识堆积”?

A2:提升实用性的关键在于“关联应用”与“动态更新”,每个分支需标注具体案例或场景,低纯度色彩”分支下添加“案例:MUJI包装设计(米色+浅灰,营造简约感)”;使用“问题-解决”式节点,如“如何提升高纯度色彩的耐看性?→答案:加入中性色分隔(如黑/白/灰线条)”;定期根据实际应用反馈更新导图,例如通过用户数据发现“蓝色按钮转化率低于预期”,可在“CTA按钮”分支添加注释“测试橙色系替代方案”,通过理论与实践的闭环,思维导图才能从静态知识库转化为动态工具。