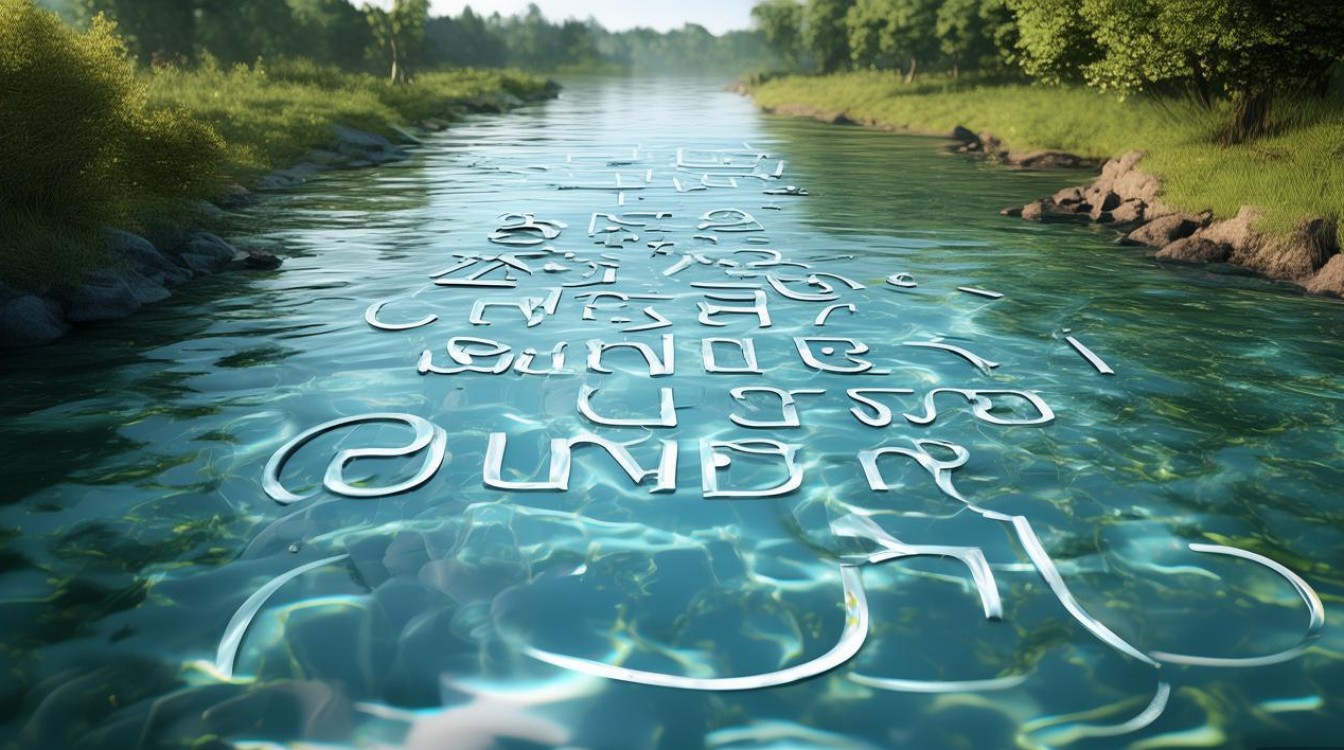

思维江,这一概念并非传统意义上广为人知的术语,但若将其拆解并置于认知科学、心理学与信息处理的交叉视角下,我们可以将其理解为一种动态的、结构化的思维模式或认知框架,它如同一条流动的“江”,承载着个体在接收、处理、输出信息过程中的思维活动,具有源头、路径、分支、汇合与归海等特征,是理解人类复杂认知过程的一个隐喻性工具,以下将从多个维度对思维江进行详细阐述。

思维江的“源头”通常是个体的认知起点,包括感知觉输入、已有知识储备、内在动机与好奇心,当个体面对外部世界时,视觉、听觉、触觉等感官信息如同涓涓细流,汇入思维江的初始河道,大脑中存储的记忆、经验、概念等构成了思维江的“地下暗河”,在需要时涌出,与当前信息相互作用,一位植物学家在森林中行走,树皮的纹理(感知觉)会激活其关于树种分类的知识(已有储备),从而引发“这可能是某种橡树”的初步判断,这一过程便是思维江源头的形成,源头的多样性决定了思维江的丰富性,若源头单一(如仅依赖书本知识),则思维江容易变得狭窄;若源头多元(结合实践、跨学科知识),则思维江更为宽广深邃。

随着信息的不断输入,思维江进入“河道形成”阶段,即思维的初步加工与逻辑组织,这一阶段,个体会运用分析、综合、比较、归纳等思维方法,对零散信息进行筛选、排序与关联,如同河流自然形成河道,思维也会根据信息的性质与个体的思维习惯,形成特定的路径,解决一个数学问题时,思维江会沿着“理解题意—提取已知条件—选择公式—逐步计算—验证结果”的河道流动,若问题复杂,河道可能出现分支,即产生多种可能的解题思路,个体的批判性思维与发散性思维便成为决定河道走向的关键:批判性思维能帮助剔除无效分支,聚焦核心路径;发散性思维则能拓展河道网络,探索创新解法,值得注意的是,思维江的河道并非固定不变,随着新信息的加入或认知的深化,原有河道可能被拓宽、改道,甚至形成全新的“支流”。

思维江的“支流与汇合”体现了思维的复杂性与系统性,在认知过程中,不同领域的知识、不同角度的观点如同支流,不断汇入主河道,共同塑造思维的深度与广度,一位城市规划师在设计城市绿地时,不仅要考虑生态学知识(支流一),还需兼顾社会学因素(如居民需求,支流二)、经济学成本(支流三)以及美学原则(支流四),这些支流在思维江中相互碰撞、融合,最终形成综合性的规划方案,支流的丰富性依赖于个体的知识结构与开放程度,若固守单一领域,思维江将缺乏汇合的动力,容易陷入“思维定势”,而具备跨界思维能力的个体,则能主动引入多元支流,使思维江更具活力与创造力,支流之间也可能产生冲突,如生态保护与经济发展的矛盾,此时思维江需要通过“调节机制”(如辩证思维、价值权衡)来寻找平衡点,避免河道堵塞或泛滥。

思维江的“流速与深度”反映了思维的效率与质量,流速快的思维江通常表现为反应迅速、决策果断,这在需要快速响应的场景(如应急处理、竞技比赛)中尤为重要,过快的流速可能导致信息加工粗糙,忽略细节;而过慢的流速则可能陷入过度思考,错失良机,思维江的深度则体现在对事物本质的洞察力上,如同深水区更能容纳复杂的生态系统,深度思维能够超越表面现象,探究因果链条与底层逻辑,面对“青少年沉迷手机”的现象,浅层思维可能归因于“自制力差”,而深层思维则会分析背后的社会因素(如社交媒体的设计机制)、家庭环境(如亲子沟通)以及心理需求(如归属感与成就感),提升思维江的深度需要通过持续学习、反思与批判性训练,如同河流需要通过长期的冲刷与沉积形成深邃的河床。

思维江的“生态与环境”强调了思维与外部系统的互动关系,个体的思维江并非孤立存在,它所处的“生态”包括文化背景、教育体系、社会价值观等外部环境因素,东方文化更倾向于整体性思维(思维江的“网状结构”),而西方文化更侧重分析性思维(思维江的“线性结构”),这种文化差异会潜移默化地影响思维江的形成方式,教育体系对思维方法的训练(如是否鼓励提问、是否重视实践)直接决定了思维江的“水质”与“河道质量”,信息时代的海量信息如同“上游来水”,既可能为思维江提供丰富的养分,也可能因信息过载导致“河道淤积”(如注意力分散、认知超载),个体需要具备信息筛选与整合能力,维护思维江的生态平衡,使其在开放与专注之间找到动态平衡。

思维江的“归海与价值”指向思维的最终目的——解决问题、创造价值、推动认知发展,当思维江汇聚了足够的信息与能量,便会流向“下游”,即形成决策、方案、理论或创新成果,科学家通过长期的研究(思维江的长期积累),最终提出新的理论(归海),推动科技进步;企业家通过市场洞察与资源整合(思维江的动态流动),推出创新产品(归海),满足社会需求,思维江的价值不仅在于“归海”的结果,更在于流动过程中的“自我净化”与“自我更新”,即通过反思与修正,不断优化思维路径,提升认知能力,如同河流通过冲刷带走泥沙、保持清澈,健康的思维江也能通过批判性思维与自我反思,去除认知偏见与逻辑谬误,实现思维的迭代升级。

为了更直观地理解思维江的特征,可通过以下表格对比不同类型的思维模式:

| 思维江类型 | 特征描述 | 典型场景举例 |

|---|---|---|

| 线性思维江 | 河道单一,路径固定,逻辑递进,适合解决结构化问题 | 数学公式推导、程序编写 |

| 网状思维江 | 支流众多,相互交织,强调关联性,适合跨学科问题探索 | 社会问题分析(如教育公平、环境保护) |

| 深层思维江 | 河道深邃,注重本质探究,善于挖掘因果链与底层逻辑 | 哲学思辨、复杂系统设计 |

| 发散思维江 | 支流快速分叉,探索多种可能性,具有创新性 | 头脑风暴、创意设计 |

| 批判性思维江 | 强调河道筛选与验证,质疑假设,排除干扰信息 | 学术论文评审、谣言鉴别 |

思维江是一个动态、复杂、开放的认知系统,其源头、河道、支流、流速、深度与生态环境共同决定了思维的质量与效能,培养健康的思维江,需要从丰富源头知识、优化思维方法、拓展认知边界、维护生态平衡等多个维度入手,使个体的思维既能像江河一样奔涌向前,又能保持清澈深邃,最终在认知世界与改造世界的实践中实现价值。

相关问答FAQs:

问题1:如何判断自己的思维江是“健康”的?

解答:健康的思维江具备以下特征:一是“源头活水”,即能够持续接收多元信息,保持知识储备的更新;二是“河道畅通”,逻辑清晰,思维过程不出现严重矛盾或断裂;三是“支流丰富”,能够整合多领域知识,从多角度分析问题;四是“流速适中”,既不急于求成,也不拖延停滞;五是“自我净化”,具备反思能力,能及时修正认知偏差,若思维江长期单一(如只依赖经验)、堵塞(如固执己见)或干涸(如缺乏好奇心),则需要通过学习、实践与刻意练习进行调整。

问题2:在信息过载的时代,如何避免思维江“淤积”?

解答:避免思维江淤积需从“输入”与“加工”两方面入手,输入端,要学会筛选信息,优先选择高质量、来源可靠的内容,减少碎片化信息的干扰;可通过建立“信息过滤器”(如设定阅读主题、限定浏览时间)来控制信息流量,加工端,需提升信息整合能力,通过思维导图、写摘要、主题讨论等方式,将零散信息结构化,纳入思维江的河道;定期进行“思维清理”,如通过批判性提问(“这个信息可靠吗?它与其他知识有何关联?”)去除无效或冗余信息,保持专注力(如通过冥想训练)与深度阅读习惯,也能帮助思维江保持清澈与活力。