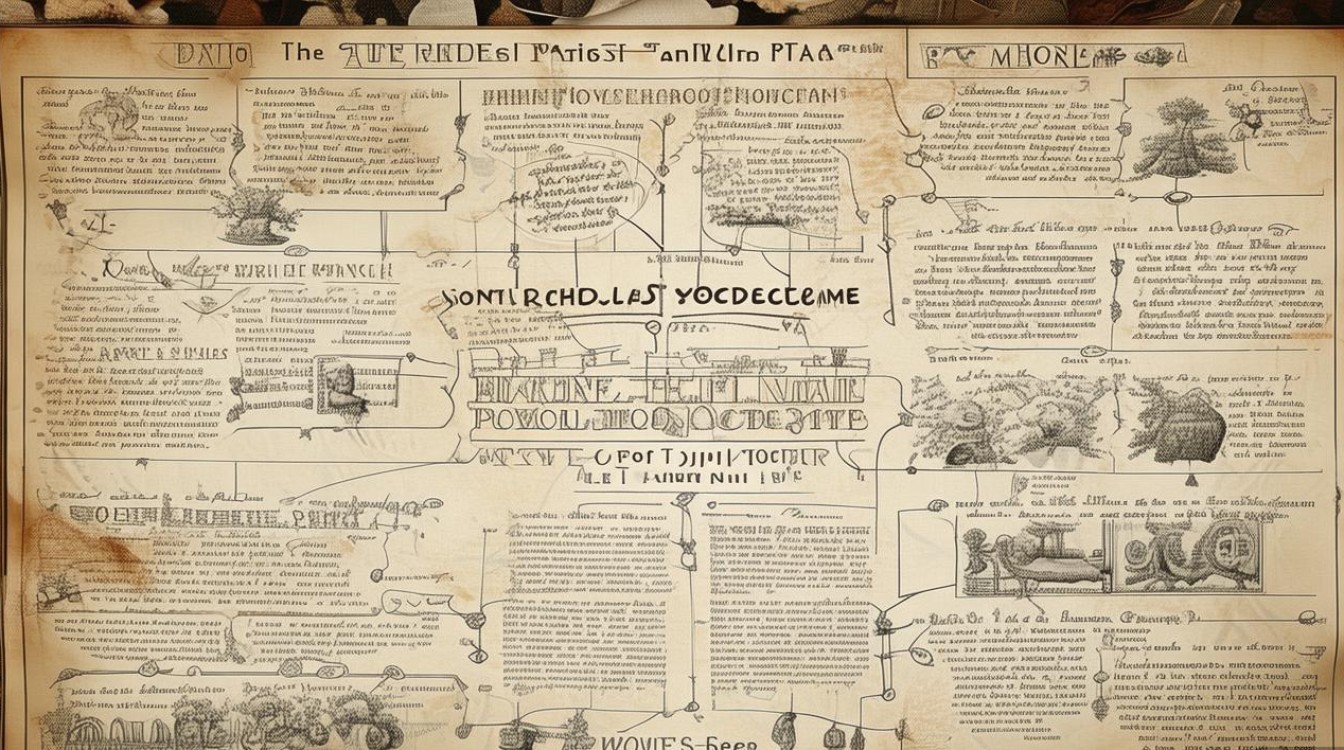

俗世奇人思维导图可以帮助我们系统梳理冯骥才先生笔下那些身怀绝技、性格鲜明的市井人物,通过核心要素、人物分类、艺术特色等维度,深入理解作品的内涵与魅力,以下从多个角度展开详细分析:

核心主题与创作背景

俗世奇人以清末民初天津卫的市井生活为背景,聚焦“奇人”与“奇事”,通过小人物的故事折射大时代的风貌,核心主题包括:对民间智慧的赞颂、对人性善恶的揭示、对传统文化传承的思考,冯骥才采用白描手法,语言兼具市井气息与文学性,在幽默诙谐中蕴含深刻的社会批判,创作背景上,作者受地域文化影响深远,天津卫码头文化的包容性与竞争性,为奇人诞生的土壤提供了条件。

人物分类与典型形象

根据人物技能与性格,可划分为以下几类(部分代表人物如下表):

| 类别 | 代表人物 | 核心技能/特点 | 故事主题 |

|---|---|---|---|

| 技艺型奇人 | 刷子李 | 刷墙必穿一身黑,不沾一滴灰 | 对技艺的极致追求与尊严 |

| 苏七块 | 正骨术高超,定规“先拿钱后治病” | 医德与规则的矛盾 | |

| 性格型奇人 | 酒婆 | 每日醉醺醺却酒品如一 | 底层人民的苦中作乐 |

| 死鸟不离 | 爱鸟成痴,能与鸟对话 | 对精神寄托的执着 | |

| 市井型奇人 | 泥人张 | 用泥捏人惟妙惟肖,敢戏弄权贵 | 民间智慧与权贵的对抗 |

| 认牙不认人 | 仅凭牙齿特征识人,揭露江湖骗术 | 专业精神与正直品格 |

艺术特色与叙事手法

- 白描手法:用简练笔墨勾勒人物,如“刷子李每刷完一面墙,必得坐在凳子喝茶,全身上下没有一个白点”,细节中凸显人物特质。

- 传奇性与真实性结合:故事夸张却不脱离生活,如泥人张捏泥人“比活人还像”,但背后是对市井生活的精准观察。

- 语言风格:方言俚语的运用(如“嘛”“哏”)增强地域感,短句与口语化表达使节奏明快,如“酒婆一醉,街上就飘着一股好闻的酒香”。

- 结构特点:以人物为单元的短篇小说集,独立成篇又共同构成“俗世”画卷,形成“群像式”叙事。

深层文化内涵

- 民间文化的传承:奇人身上的技艺(如泥塑、正骨)是非物质文化的载体,体现劳动人民的创造力。

- 市井伦理的体现:人物行为遵循“行规”“道义”,如苏七块虽表面冷漠,却暗地资助穷人,展现复杂的人性。

- 时代变迁的缩影:从封建社会到民国初期,新旧观念的冲突(如传统技艺与现代工业的碰撞)在奇人故事中隐现。

思维导图应用建议

在绘制俗世奇人思维导图时,可按以下层级展开:

- 中心节点:俗世奇人

- 一级分支:核心主题、人物群像、艺术手法、文化价值

- 二级分支:人物群像”下分“技艺型”“性格型”“市井型”,每个类型下列具体人物及故事梗概;

- 三级分支:细化人物技能、关键情节、象征意义等,如“刷子李”可延伸“黑衣象征专业精神”“对手的挑战体现行业竞争”。

相关问答FAQs

Q1:俗世奇人中的“奇”主要体现在哪些方面?

A1:“奇”主要体现在三方面:一是技能之奇,如泥人张捏泥人“赛活人”,刷子李刷墙“绝活”;二是性格之奇,如酒婆“假醉真醒”,死鸟不离“痴鸟成魔”;三是命运之奇,如小人物在时代浪潮中以独特方式生存,展现草根生命的韧性,这些“奇”既是对现实的艺术夸张,也源于作者对民间生活的深刻洞察。

Q2:如何通过俗世奇人理解冯骥才的文化立场?

A2:冯骥才通过俗世奇人表达了对传统文化的珍视与对民间精神的礼赞,他既记录了即将消失的市井技艺(如泥塑、说书),也批判了封建礼教对人性的压抑(如部分人物的迂腐规则),他笔下奇人“以奇谋生”的生存智慧,体现了他对底层人民的尊重,以及对现代化进程中文化保护的忧思,展现了“文化守护者”的立场。