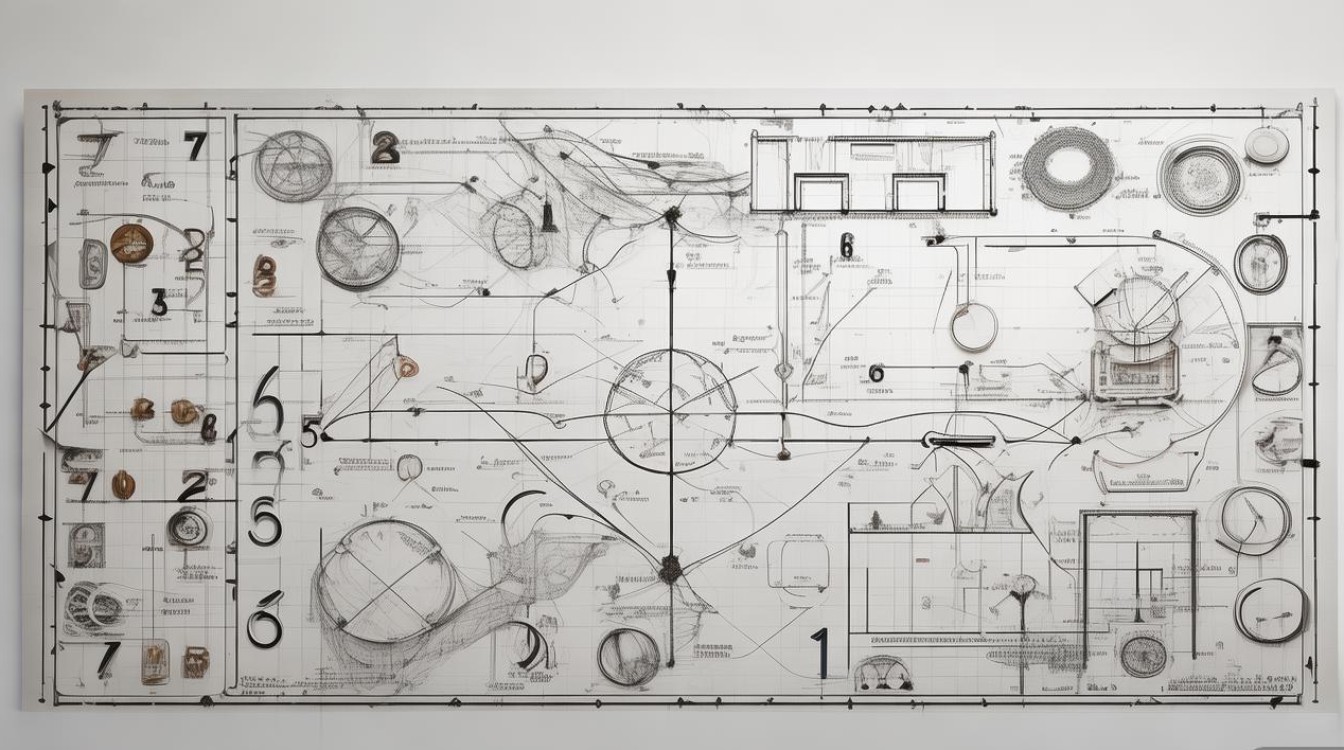

数形结合思维导图是一种将数学抽象概念与直观图形相结合的思维工具,通过图形化、结构化的方式呈现知识点之间的逻辑关系,帮助学习者更好地理解数学本质、提升解题效率,其核心在于“以形助数”或“以数解形”,即利用图形的直观性简化抽象的数量关系,或通过数量关系精确描述图形的性质,从而实现抽象与具体的有机统一。

数形结合思维导图的构建基础

构建数形结合思维导图需以数学知识体系为骨架,以图形化表达为血肉,首先需梳理核心知识点,例如在“函数”主题中,需涵盖定义域、值域、单调性、奇偶性等基本概念,再通过树状结构分层展开,每一分支可搭配对应图形:如用坐标系中的点集表示函数图像,用区间数轴表示定义域,用折线箭头标注单调性变化,这种图文结合的方式能将零散知识系统化,例如在“三角函数”单元中,单位圆的几何直观与sinθ、cosθ的代数定义相互印证,通过思维导图中的圆形示意图与数值公式的对照,学习者可快速理解三角函数的周期性与对称性。

数形结合在数学问题中的应用场景

- 代数问题几何化:对于方程或不等式,可通过函数图像交点或区域覆盖直观求解,解方程组( \begin{cases} x + y = 3 \ 2x - y = 0 \end{cases} )时,思维导图中可绘制两条直线,交点坐标即为解集;解不等式( x^2 - 2x - 3 < 0 )时,通过抛物线与x轴的交点划分区间,阴影区域直接体现解的范围。

- 几何问题代数化:在立体几何或解析几何中,用坐标系、向量等工具量化空间关系,求两点间距离时,思维导图可标注距离公式( d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} ),并配合坐标系中两点连线段的图形,使抽象公式具象化。

- 复杂问题拆解可视化:对于综合性问题,如“最值问题”,思维导图可分支呈现代数法(配方法、基本不等式)与几何法(切线距离、线性规划),每种方法配典型图形案例,帮助学习者多角度切入。

数形结合思维导图的设计方法

- 中心主题与分支层级:以核心概念(如“圆锥曲线”)为中心,一级分支分为“椭圆、双曲线、抛物线”,二级分支分别对应“定义、标准方程、几何性质、参数范围”等,每个节点旁添加简图(如椭圆的( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 )图像)。

- 符号与图形的协同:用不同颜色区分代数表达式(黑色)与图形特征(红色),例如在“导数应用”分支中,函数式( f(x) = x^3 - 3x )对应其单调递增、递减区间,以及极值点的标记。

- 动态与静态结合:对于动态变化过程(如函数图像平移),可采用分步图形或箭头标注变换规律,如( y = f(x+a) )的图像由( y = f(x) )向左平移a个单位,通过思维导图中的箭头与前后图形对比强化理解。

数形结合思维导图的教学价值

对学生而言,思维导图通过视觉化降低认知负荷,例如在“概率统计”中,用韦恩图表示事件关系,用频率分布直方图展示数据分布,使抽象概念更易记忆;对教师而言,其结构化特性有助于设计教学逻辑,例如从“数轴与有理数”到“坐标系与函数”的递进式图形扩展,可清晰呈现数学知识的螺旋上升体系,思维导图的开放性鼓励学生自主补充案例,如添加生活中的图形应用(如建筑设计中的几何图形),增强学习趣味性。

数形结合思维导图的实践案例

以“二次函数”为例,思维导图可设计如下:

- 中心主题:二次函数( y = ax^2 + bx + c )

- 一级分支:图像与性质、最值问题、实际应用

- 二级分支(图像与性质):开口方向(a>0向上,a<0向下)、对称轴( x = -\frac{b}{2a} )、顶点坐标( (-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}) ),对应图形标注顶点、对称轴及与坐标轴交点。

- 三级分支(实际应用):利润最大化问题,通过二次函数图像顶点坐标解释最优解,配合作物种植面积与利润关系的示意图。

相关问答FAQs

Q1:如何避免数形结合思维导图过于复杂导致信息过载?

A:可通过分层控制与重点标注解决,一级分支仅保留核心模块(如“函数”分为“概念、性质、应用”),二级分支用关键词代替长句,三级分支补充必要图形;同时采用颜色编码(如红色标注易错点),并利用折叠式思维导图工具(如XMind)隐藏次要分支,聚焦核心内容。

Q2:数形结合思维导图是否适用于所有数学主题?

A:并非所有主题均需图形化,需根据抽象程度灵活选择。“集合”可用韦恩图辅助理解,“数列”可通过图像展示通项公式变化趋势,但对于“复数运算”等高度抽象的内容,重点应放在代数法则的推导上,图形仅作为辅助(如复平面表示),核心原则是“数形互补”,而非强制图形化,确保工具服务于内容理解。