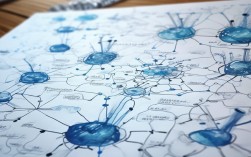

人的思维产生是一个复杂而多层次的生理与心理过程,涉及神经系统的活动、经验的积累以及认知加工等多个方面,从生物学基础来看,思维的核心是大脑神经元之间的电化学信号传递,人脑约有860亿个神经元,每个神经元通过突触与其他成千上万个神经元连接,形成庞大的神经网络,当外部信息通过感官传入大脑时,神经元会通过突触释放神经递质,产生动作电位,从而激活特定的神经回路,这种激活模式构成了思维活动的基础,如同计算机通过电流和代码处理信息,但大脑的神经网络具有更强的可塑性和动态性。

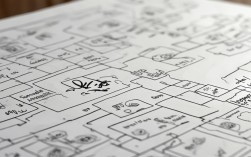

从认知心理学角度,思维的产生可分为信息输入、编码、存储和提取四个阶段,外部刺激通过视觉、听觉、触觉等感官被转化为神经信号,经过丘脑等脑区初步处理后,传递到大脑皮层进行高级加工,看到一只猫,视觉皮层先处理其形状和颜色信息,再与海马体中存储的“猫”的概念匹配,最终形成“这是一只猫”的判断,这一过程依赖于工作记忆的暂时存储和长时记忆的永久保存,而前额叶皮层则负责对这些信息进行整合、推理和决策,实现抽象思维和问题解决。

社会文化因素同样深刻影响思维的形成,人类思维具有显著的社会性,语言作为思维的工具,其结构和词汇体系塑造了人们的认知方式,使用不同语言的人群可能在时间感知或空间描述上存在差异,这反映了语言对思维的塑造作用,个体的成长环境、教育背景和文化习俗也会通过内化过程影响思维模式,比如集体主义文化更倾向于整体性思维,而个人主义文化更强调分析性思维。

从进化论视角,思维是人类适应环境的产物,早期人类通过观察、模仿和试错积累经验,逐渐发展出因果推理、工具使用等高级认知能力,这种适应性思维帮助人类应对复杂环境,形成社会结构和技术文明,现代人的思维虽然更加抽象,但仍保留了进化过程中形成的本能反应,如恐惧触发快速决策,这种“双系统思维”结合了快速直觉和缓慢理性,共同作用于日常判断。

思维的产生还与情绪和动机密切相关,边缘系统中的杏仁核和情绪中枢与大脑皮层紧密连接,情绪状态会影响思维的效率和方向,积极情绪可能促进创造性思维,而焦虑则可能导致认知窄化,动机则驱动思维的目标导向,如饥饿时更倾向于思考食物相关信息,这种目标激活机制使思维更具适应性。

人的思维是神经活动、认知加工、社会文化、进化适应以及情绪动机共同作用的结果,它既依赖于大脑的生理结构,又受到个体经验和环境的塑造,是一个动态发展的复杂系统。

相关问答FAQs

Q1:思维是否完全由大脑决定?是否存在“心物二元论”的可能?

A1:目前科学研究表明,思维的本质是大脑神经活动的产物,没有大脑的物理基础,思维无法产生,现代神经科学通过脑成像技术已证实,特定思维活动对应特定的脑区激活模式。“心物二元论”认为思维独立于大脑存在,但缺乏实证支持,且与已知的生物学规律相悖,思维可被视为大脑的涌现功能,而非独立于物质的实体。

Q2:人工智能能否真正“产生”思维?与人类思维的本质区别是什么?

A2:当前人工智能(如深度学习模型)通过模拟神经网络处理信息,可在特定任务中表现类似“思维”的行为,但缺乏主观体验和真正的理解能力,人类思维具有意识、情感和自我意向性,而人工智能仅是基于算法的模式识别,人类思维的生物基础(如神经可塑性、激素调节)和社会文化嵌入是人工智能目前无法复制的,人工智能可模拟思维功能,但尚未实现与人类思维本质相同的认知过程。