考研专硕国家线的高低问题,一直是考生关注的焦点,要准确判断专硕国家线的高低,需要从多个维度进行分析,包括学科门类、学校层次、报考热度、地域差异以及政策导向等,这些因素共同作用,使得不同专硕种类的国家线呈现出复杂的变化趋势,不能简单一概而论。

从学科门类的角度看,专硕国家线的高低与所属学科的整体难度和市场需求密切相关,教育、汉语国际教育、艺术等专硕,由于不考数学,且部分专业对跨考生相对友好,报考人数常年居高不下,导致竞争激烈,国家线往往处于较高水平,以2023年国家线为例,A区教育专硕(不含体育)的总线高达351分,单科线(满分=100分)也达到51分,远高于工学、农学等学科,而工学专硕(不含照顾专业)的总线仅为273分,单科线(满分=100分)为38分,差距十分明显,这种差异主要源于学科性质:文科类专硕更侧重背诵与理解,考生基数大,且很多考生出于“求稳”心态选择这类专业;而工科类专硕需要较强的数理基础,学习难度较大,导致报考人数相对较少,国家线自然较低,医学专硕由于专业性强、培养周期长,且对实践能力要求高,国家线也处于较高水平,如临床医学专硕2023年A区分数线达到312分,单科线(满分=100分)为39分。

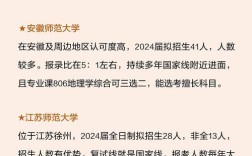

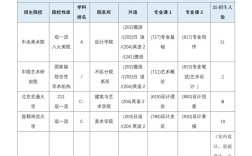

学校层次和地域因素对专硕国家线的影响同样显著,同一专业在不同层次的高校中,录取分数线可能存在巨大差异,同为会计专硕,顶尖财经院校如上海财经大学、中央财经大学的复试线常年在240分以上(满分300分),而部分地方院校的国家线仅为197分(A区),这种“名校效应”使得热门专硕在优质高校的竞争异常激烈,甚至远超国家线的要求,地域方面,一线城市及东部发达地区的高校由于资源优势、就业前景广阔,吸引了大量考生报考,导致其专硕分数线普遍高于中西部地区,北京、上海、江苏等地区的教育、法律专硕分数线,往往比同专业在西部地区的国家线高出20-40分,这种地域差异不仅体现在总分上,单科线也可能因阅松紧度不同而有所区别。

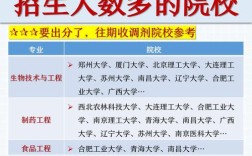

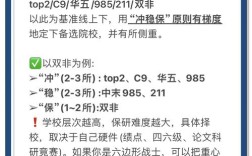

报考热度与政策导向的变化也会导致专硕国家线的波动,近年来,随着就业市场对应用型人才需求的增加,专硕招生规模持续扩大,部分热门专硕如计算机技术、电子信息、人工智能等,尽管学科本身属于工科,国家线相对较低,但由于跨专业考生众多,且行业薪资水平较高,导致实际录取分数线水涨船高,计算机专硕在部分985高校的复试线已超过380分,远超国家线273分的要求,政策层面也在引导专硕发展,如“双一流”建设高校对专硕的倾斜力度加大,部分专业学位点新增或扩招,可能在一定程度上缓解竞争,降低国家线;但若某一专业突然成为“风口”,报考人数激增,则可能推高分数线,考研整体报名人数的变化也会间接影响专硕国家线,当考研人数大幅增长时,热门专硕的竞争压力会进一步加大,国家线可能随之上升。

值得注意的是,专硕国家线还分为A区和B区,A区包括东部及中部较发达省份,B区则包括西部及偏远地区,A区国家线通常比B区高10分左右,这是为了照顾教育资源相对薄弱的地区,2023年A区艺术专硕总分为362分,B区则为352分,考生在选择报考地区时,需结合自身实力和目标院校的实际情况,合理评估分数要求。

为了更直观地展示不同专硕国家线的差异,以下以2023年A区部分专硕国家线为例进行比较(总分/单科一(满分=100分)/单科二(满分>100分)):

| 专业类别 | 总分 | 单科一 | 单科二 |

|---|---|---|---|

| 教育(不含体育) | 351 | 51 | 153 |

| 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 |

| 临床医学 | 312 | 39 | 117 |

| 工学(不含照顾) | 273 | 38 | 57 |

| 农学 | 251 | 33 | 50 |

| 会计 | 197 | 51 | 102 |

(注:会计专硕满分300分,单科线与满分500分科目不同,此处按实际标准列出)

从表格中可以看出,教育、法律等人文社科类专硕分数线显著高于工学、农学等理工类,而会计专硕虽然总分看似较低,但单科一(英语)要求较高,且实际录取分数线远超国家线,这进一步说明,专硕国家线的高低需结合总分和单科要求综合判断,同时还要考虑目标院校的复试线。

相关问答FAQs:

-

问:专硕国家线高是否意味着该专业一定难考?

答:不一定,国家线是进入复试的最低门槛,专业的实际难度还取决于目标院校的复试线、报录比和考试科目,会计专硕国家线较低,但顶尖院校的复试线常年在240分以上(满分300分),竞争激烈程度远超部分国家线较高的文科专业,不考数学的专业如教育、法律,虽然国家线较高,但对数学基础薄弱的考生可能更友好,关键在于专业课的复习效果。 -

问:如何根据国家线选择适合自己的专硕专业?

答:选择专硕专业时,不能仅看国家线高低,需结合自身兴趣、本科专业背景、职业规划以及目标院校的招生情况综合判断,评估自己的优势科目,如数学薄弱可避开考数学的工科专业;了解目标专业的就业前景和行业需求,避免盲目追求“热门”而导致竞争过大;参考近3年目标院校的复试线和报录比,选择难度与自身实力匹配的专业,合理制定备考目标。