地理岩石思维导图是一种系统化梳理岩石学知识结构的工具,通过层级化、可视化的方式将岩石的形成过程、分类特征、产状环境及实际应用等内容有机整合,帮助学习者建立清晰的知识网络,以下从核心框架、内容细化、应用价值及案例展示四个维度展开详细说明。

地理岩石思维导图的核心框架

思维导图的中心主题为“岩石”,一级分支通常围绕“形成作用”“分类体系”“基本特征”“研究意义”四大模块展开,每个模块下设二级、三级分支,形成逻辑严密的知识树。

形成作用(一级分支)

岩石的形成是地质作用的直接产物,二级分支可划分为三大类:

- 岩浆作用:包括侵入作用(如花岗岩、闪长岩的形成)和喷出作用(如玄武岩、流纹岩的形成),关键节点为岩浆冷却过程中的温度、压力条件及结晶分异作用。

- 沉积作用:涵盖风化(物理风化、化学风化、生物风化)、剥蚀、搬运、沉积、成岩五个阶段,重点说明碎屑岩(如砂岩、页岩)、化学岩(如石灰岩、岩盐)和生物岩(如煤、礁灰岩)的形成路径。

- 变质作用:按成因分为接触变质(岩浆热力影响)、区域变质(构造运动压力-温度共同作用)、动力变质(断裂构造应力),典型产物如大理岩(石灰岩变质)、片麻岩(花岗岩变质)。

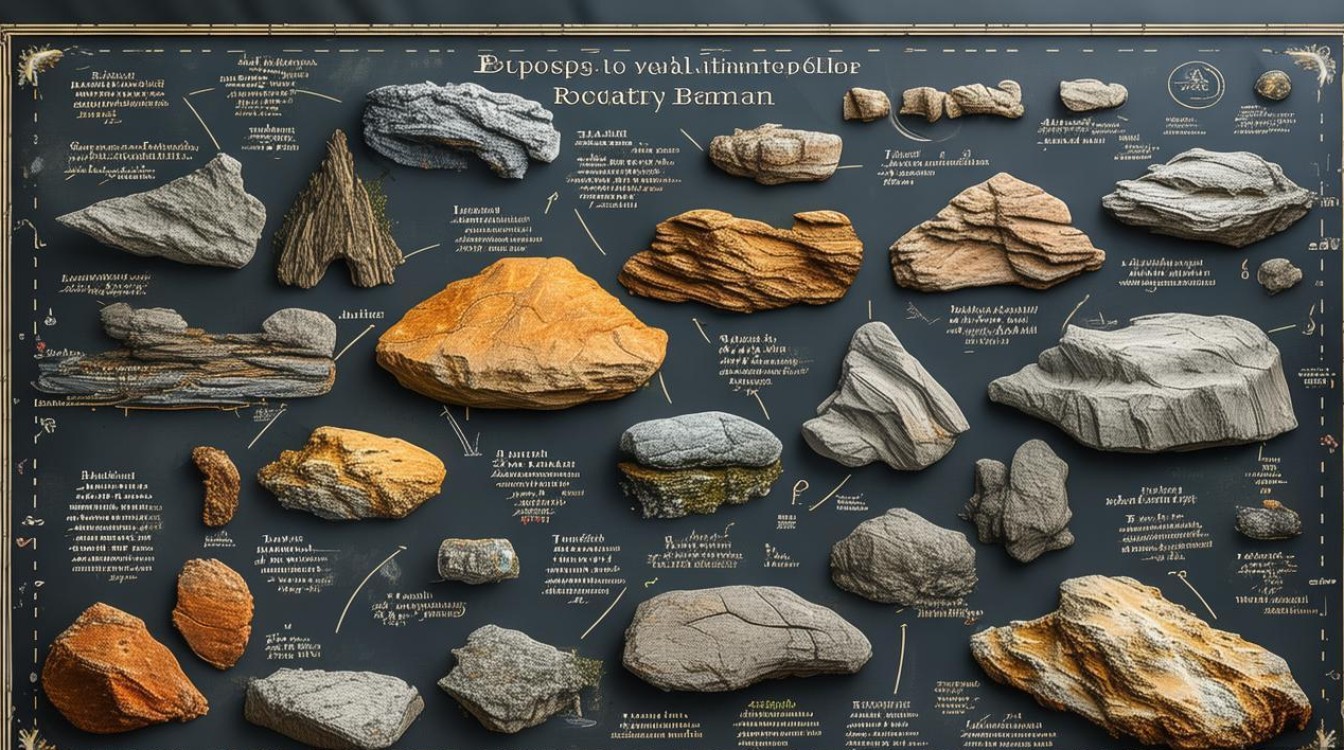

分类体系(一级分支)

岩石学分类以成因为基础,二级分支对应三大岩类,三级分支细化岩石类型:

- 岩浆岩:按SiO₂含量分为超基性岩(<45%,如橄榄岩)、基性岩(45%-52%,如辉长岩)、中性岩(52%-65%,如闪长岩)、酸性岩(>65%,如花岗岩);按结构分为深成岩(全晶质)、浅成岩(半晶质)、喷出岩(玻璃质或斑状)。

- 沉积岩:按物质来源分为陆源碎屑岩(砾岩、砂岩、页岩)、内积岩(石灰岩、白云岩)、火山碎屑岩(凝灰岩、火山角砾岩);按结构分为碎屑结构、泥质结构、生物碎屑结构。

- 变质岩:按原岩分为正变质岩(岩浆岩变质,如片麻岩)和副变质岩(沉积岩变质,如大理岩);按构造分为板状(板岩)、片状(片岩)、片麻状(片麻岩)、块状(大理岩、石英岩)。

基本特征(一级分支)

二级分支涵盖“矿物成分”“结构构造”“产状环境”三方面:

- 矿物成分:岩浆岩以石英、长石、云母为主;沉积岩常见黏土矿物、方解石、石英;变质岩则出现特征矿物如石榴子石、红柱石。

- 结构构造:岩浆岩的粒度(粗粒、中粒、细粒)、节理(柱状节理、块状节理);沉积岩的层理(水平层理、交错层理)、层面构造(波痕、泥裂);变质岩的片理(片理、片麻理)、劈理。

- 产状环境:如玄武岩多产于洋中脊、裂谷环境,页岩形成于浅海、湖泊,片岩多见于造山带。

研究意义(一级分支)

二级分支包括“资源价值”“地质指示”“工程建设”等:

- 资源价值:岩浆岩(如花岗岩为建筑石材)、沉积岩(如煤、石油、天然气)、变质岩(如铁矿、玉石)的矿产赋存规律。

- 地质指示:通过岩石组合重建古环境(如珊瑚礁灰岩指示浅海),利用同位素年龄测定地质年代。

- 工程建设:分析岩石的力学性质(抗压、抗剪强度)对地基稳定性、边坡安全的影响,如喀斯特区石灰岩易溶导致地基塌陷。

思维导图内容的细化与整合

为增强逻辑性,可通过表格对比不同岩类的核心特征,便于快速记忆:

| 分类 | 形成作用 | 典型岩石 | 结构构造 | 主要矿物 |

|---|---|---|---|---|

| 岩浆岩 | 岩浆冷却结晶 | 花岗岩、玄武岩 | 全晶质、斑状、气孔状 | 石英、长石、云母、橄榄石 |

| 沉积岩 | 沉积物固结成岩 | 砂岩、石灰岩 | 层理、碎屑结构、生物结构 | 石英、方解石、黏土矿物 |

| 变质岩 | 原岩变质重结晶 | 大理岩、片岩 | 片理、变晶结构、碎裂结构 | 方解石、石榴子石、云母 |

三级分支可补充“岩石循环”内容,说明岩浆岩、沉积岩、变质岩通过风化、侵蚀、搬运、沉积、变质、熔融等过程相互转化,形成动态的地质系统,花岗岩经风化剥蚀形成碎屑,沉积为砂岩,后经区域变质成为石英岩。

地理岩石思维导图的应用价值

- 学习辅助:将零散的岩石学知识可视化,通过颜色编码(如岩浆岩用红色、沉积岩用蓝色、变质岩用绿色)强化记忆,帮助理解岩石间的成因联系。

- 教学工具:教师可利用思维导图设计课堂互动,如让学生补充某类岩石的典型产地或矿产实例,提升参与感。

- 科研参考:在地质调查中,通过导图快速梳理目标区域的岩石类型及分布,指导采样方案设计(如对含矿层位重点研究)。

案例展示:以“花岗岩”为例的子导图

- 中心主题:花岗岩

- 形成作用:深成侵入岩,岩浆缓慢冷却结晶

- 特征:中粗粒结构,块状构造,主要矿物为石英(25%)、长石(60%)、云母(10%)

- 产状:岩基、岩株,多分布于造山带或地盾区

- 应用:建筑石材(如纪念碑)、装饰石材(如“中国红”花岗岩)

- 相关矿产:与花岗岩有关的钨、锡、稀土矿床

相关问答FAQs

Q1:如何通过思维导图区分三大岩类的形成环境?

A1:在思维导图的“形成作用”分支下,可按“温度-压力-介质”条件对比:岩浆岩形成于高温(600℃-1300℃)、低压(地表至地下10km)的岩浆环境;沉积岩形成于常温常压(地表)、水/气介质为主的沉积环境;变质岩形成于中高温(200℃-800℃)、中高压(0.2-1.0GPa)的固态重结晶环境,通过标注典型环境关键词(如“洋中脊”“浅海”“造山带”),可直观区分三类岩石的产出背景。

Q2:岩石循环在思维导图中如何体现其动态性?

A2:在“研究意义”分支下设“岩石循环”子节点,用箭头连接三类岩石:岩浆岩经风化侵蚀形成沉积物,沉积物固结成沉积岩;沉积岩或岩浆岩在高温高压下变质为变质岩;变质岩或岩浆岩熔融再形成岩浆,循环过程中标注关键地质作用(如“熔融”“变质”“风化”),并补充时间尺度(如沉积岩成岩需百万年),体现岩石圈的动态演化特征。