理想大学的录取率是多少?这个问题没有统一的答案,因为“理想大学”的定义因人而异,不同国家、不同地区、不同类型大学的录取率差异极大,录取率是衡量大学竞争激烈程度的重要指标,但并非唯一标准,它受到学校声誉、专业热门程度、申请人数、招生计划、地域政策等多种因素影响,本文将结合全球范围内不同类型“理想大学”的录取数据,分析影响录取率的关键因素,并帮助读者更理性地看待这一数字。

从全球范围看,顶尖名校的录取率普遍极低,尤其是美国常春藤盟校、英国G5超级精英大学、中国“双一流”高校等,往往成为学生心中的“理想大学”,以美国为例,哈佛大学、斯坦福大学等私立名校近年来的本科录取率常在3%-5%之间,2023年哈佛大学的录取率约为3.19%,斯坦福大学约为3.91%,这些学校不仅要求学生具备优异的学术成绩(如接近满分的GPA、SAT/ACT高分),更看重课外活动、领导力、推荐信等综合素质,申请人数常年突破5万,而招生计划仅两三千人,竞争异常激烈,英国牛津大学、剑桥大学的录取率相对稳定,本科整体录取率约15%-20%,但热门专业如计算机科学、经济学等录取率可低至10%以下,且对A-Level成绩要求极高(通常需A*AA以上)。

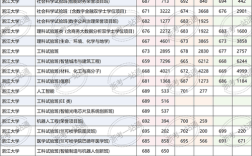

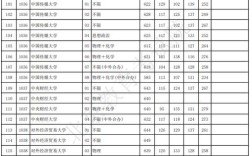

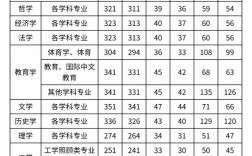

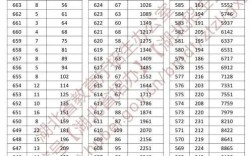

中国内地的“理想大学”一般指“双一流”建设高校,其中985、211院校是考生竞争的焦点,以清华大学、北京大学为例,这两所顶尖高校在全国的本科录取率约在0.5%-1%之间,部分省份甚至低至0.3%左右,不同省份的录取率差异显著,例如北京、上海等教育资源丰富地区的本地录取率相对较高,而河南、山东等高考大省的考生面临更大竞争,除清北外,复旦大学、上海交通大学、浙江大学等C9联盟高校的录取率多在1%-3%区间,需要注意的是,中国高校的录取率还包含特殊类型招生(如强基计划、艺术特长生等),统招录取率可能更低。

除顶尖综合性大学外,专业类“理想大学”的录取率也值得关注,美国的麻省理工学院(MIT)、加州理工学院以理工科见长,录取率与哈佛、斯坦福相当;伯克利音乐学院、伦敦艺术学院等艺术类院校则更看重作品集,录取率可能因专业而异,欧洲大陆的大学中,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)、苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)等理工强校的录取率约在10%-15%,但对非欧盟申请者的语言要求和学术门槛极高,澳大利亚的“八校联盟”(Group of Eight)整体录取率在30%-50%,但医学、法律等热门专业录取率可低至15%以下。

影响录取率的核心因素可归纳为以下几点:一是学校声誉与资源,名校拥有更优质的师资、科研经费和校友网络,吸引全球申请者;二是专业热门程度,金融、计算机、医学等就业前景好的专业往往申请者众多,录取率低于基础学科;三是申请人数与招生计划,近年来随着留学热潮和高等教育普及,申请人数激增而多数名校保持或缩减招生规模,导致录取率走低;四是地域与政策,如美国大学对本土学生的倾斜、中国高校的分省招生计划等,都会影响不同群体的录取概率;五是申请材料的匹配度,名校采用“整体评估”模式,学生的个人特质与学校培养理念的契合度成为关键。

对于申请者而言,单纯关注录取率意义有限,更应结合自身定位选择“匹配度”更高的大学,美国文理学院(如威廉姆斯学院、阿默斯特学院)虽然排名不如常春藤,但师生比更低、教育资源更集中,录取率约在15%-20%,且毕业生深造质量极高;德国的TU9联盟、日本的旧帝国大学等欧洲亚洲顶尖高校,因学费低廉或教育特色鲜明,成为中国学生的“性价比之选”,录取率多在10%-30%,部分大学的“早申”政策(如美国ED/EA)录取率高于常规申请,若目标明确,可抓住这一机会降低竞争压力。

综合来看,“理想大学”的录取率是一个动态变化的复杂指标,从顶尖名校的不足5%到区域优质高校的30%以上不等,学生与其纠结于数字,不如明确自身兴趣与优势,通过提升学术能力、积累相关经历、精心准备申请材料,增加进入“适合自己的理想大学”的概率,教育的本质是成长,而非仅仅一纸录取通知书,理性看待录取率,才能在求学路上走得更稳更远。

相关问答FAQs

Q1:录取率低的大学一定比录取率高的大学好吗?

A1:不一定,录取率仅反映竞争激烈程度,不能直接衡量大学质量,美国一些公立大学(如密歇根大学安娜堡分校)录取率约20%-30%,但多个学科排名全球前十;而某些小型私立学院录取率低至10%,却可能因特色专业或资源优势成为特定学生的“理想选择”,选择大学应综合考虑专业排名、课程设置、校园文化、就业前景等因素,而非单纯以录取率为标准。

Q2:如何提高进入理想大学的录取概率?

A2:可从三方面入手:一是学术准备,保持优异的GPA,针对性参加标准化考试(如SAT、A-Level、AP等),并选修与目标专业相关的课程;二是软实力提升,通过科研、实习、社团活动、志愿服务等积累独特经历,展现领导力与责任感;三是申请策略,提前研究学校招生偏好,撰写能体现个人特质与热情的文书,争取有分量的推荐信,部分情况下可考虑“早申”或滚动录取等渠道增加机会。