创造思维题是一种旨在突破传统思维框架、激发创新潜能的题型,这类题目通常没有固定答案,更注重解题过程中的逻辑性、灵活性和独特性,与常规题目不同,创造思维题往往通过非常规情境、开放性条件或矛盾设置,迫使解题者跳出惯性思维,从多角度探索可能性。“如何用一张A4纸托起一本书”这类问题,答案并非唯一的结构力学计算,而是需要结合折叠、形变、辅助工具等非常规手段,体现“无标准答案,但有最优解”的特点。

创造思维题的核心价值在于培养“发散思维”与“收敛思维”的协同能力,发散思维要求解题者尽可能多地提出假设,比如针对“城市内涝解决方案”,可以从海绵城市、地下管网、预警系统、公众参与等多个维度展开;收敛思维则需对方案进行可行性评估,结合成本、技术、社会效益等现实因素筛选最优路径,这种“先发散后收敛”的思考模式,正是解决复杂问题的关键,教育领域常通过此类题目提升学生的创新能力,如设计“未来交通工具”时,不仅要考虑功能,还需兼顾环保、用户体验、社会影响等跨学科要素。

在实际应用中,创造思维题可分为三类:问题解决型(如“如何减少快递包装浪费”)、创意构想型(如“设计一款帮助独居老人的智能设备”)、逻辑推理型(如“三个开关控制三盏灯,如何只进一次房间判断对应关系”),不同类型题目需要不同的思维工具:问题解决型适合“头脑风暴+5W1H分析法”(What, Why, When, Where, Who, How);创意构想型可借助“SCAMPER模型”(替代、组合、调整、修改、其他用途、消除、重新排列);逻辑推理型则需“假设验证法”和“逆向思维”,解决“三个开关与三盏灯”问题时,可通过“开一个开关→等待→开另一个开关→进入房间观察”的步骤,结合灯泡温度与亮灭状态快速对应,体现逻辑与实验的结合。

创造思维题的训练需避免常见误区:一是陷入“唯一答案”的执念,忽略过程的多样性;二是过度追求“新奇”而脱离实际可行性;三是缺乏系统性思考,导致方案片面,某学生提出“用无人机送快递解决最后一公里问题”,虽创意新颖,但未考虑电池续航、隐私安全、法规限制等现实因素,这样的方案便需进一步优化,正确的训练方式应鼓励“快速原型法”——即快速生成初步方案,通过模拟测试迭代完善,如用纸板模型验证“纸张托书”结构的承重能力,再逐步优化折叠角度与支撑点。

以下通过表格对比常规题目与创造思维题的差异,帮助理解其特点:

| 对比维度 | 常规题目 | 创造思维题 |

|---|---|---|

| 目标 | 寻找标准答案 | 探索多种可能性 |

| 思维要求 | 逻辑推理、知识应用 | 发散思维、跨界联想 |

| 解题路径 | 固定步骤、唯一解法 | 开放路径、多解并存 |

| 评价标准 | 结果正确性 | 过程创新性与可行性 |

| 应用场景 | 知识考核、技能训练 | 创新设计、问题解决 |

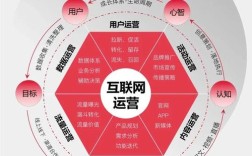

创造思维题的本质是“打破思维定势”,其意义不仅在于解题本身,更在于培养面对未知挑战时的应变能力,无论是企业研发新产品、政府制定公共政策,还是个人规划职业发展,这种思维模式都能提供突破常规的视角,某企业面对“产品销量下滑”的问题,若仅通过“降价促销”这一常规思路,可能陷入恶性竞争;而运用创造思维题的解题逻辑,则可能从“用户场景重构”“产品功能跨界”“社群营销创新”等角度找到新增长点。

相关问答FAQs

Q1:创造思维题是否需要完全脱离现实天马行空?

A1:并非如此,优秀的创造思维题需平衡“创新性”与“可行性”,虽然鼓励大胆设想,但最终方案需考虑现实约束,如技术条件、资源成本、社会伦理等。“设计永动机”虽是创意构想,但因违背物理定律,缺乏现实意义;而“设计利用人体动能充电的设备”,则既体现创新,又具备技术实现的可能。

Q2:如何提升解决创造思维题的能力?

A2:可通过三方面训练:一是积累跨学科知识,拓宽联想基础(如学习生物学原理启发工程设计);二是刻意练习“思维转换”,如将“如何提高效率”转化为“如何让流程更人性化”;三是参与团队讨论,通过他人视角补充自身思维盲区,定期分析经典创新案例(如 Airbnb 将“共享经济”引入住宿业),也能提炼可复用的思维模型。