光学工程作为一门结合光学、机械、电子、计算机等多学科交叉的工程技术领域,在光通信、激光技术、成像系统、光电检测等方向有广泛应用,随着行业对复合型人才需求的增加,越来越多高校开设了非全日制光学工程专业,以满足在职人员提升学历和专业能力的需求,以下从院校分布、培养特色、报考条件等方面进行详细分析,并附相关FAQs。

开设非全日制光学工程专业的高校概况

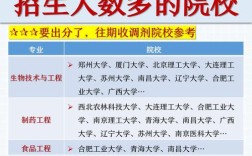

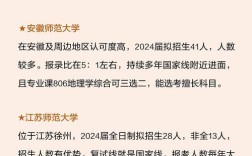

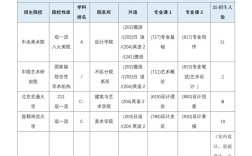

国内多所知名高校在光学工程领域具备较强的学科实力,并开设了非全日制硕士项目,主要集中在理工科强校及行业特色鲜明的院校,这些院校通常依托国家重点实验室、教育部重点实验室或工程研究中心,提供理论与实践结合的培养方案,以下是部分代表性院校及其特色方向(按地区分类):

| 地区 | 院校名称 | 学科实力(教育部评估) | 非全培养特色 | 主要研究方向 |

|---|---|---|---|---|

| 北京 | 清华大学 | A+ | 与光电工程系联合培养,侧重工程实践与前沿技术 | 激光技术、光电成像、光学传感 |

| 北京理工大学 | A | 与光电学院合作,课程设置灵活,适合在职攻读 | 光电检测、惯性技术、红外光学 | |

| 上海 | 上海交通大学 | A | 与物理与天文学院共建,强调产学研结合 | 光通信器件、生物医学光学、集成光学 |

| 华东理工大学 | B+ | 依托信息科学与工程学院,注重工程应用 | 光谱分析、激光加工、光学设计 | |

| 江苏 | 南京理工大学 | A- | 与电光学院联合,课程模块化,可定制方向 | 光电对抗、激光雷达、光学薄膜 |

| 苏州大学 | B+ | 依托江苏省现代光学技术重点实验室,侧重应用研究 | 光纤传感、微纳光学、显示技术 | |

| 湖北 | 华中科技大学 | A | 与光电信息学院合作,师资力量雄厚 | 激光制造、光网络、光学系统设计 |

| 武汉大学 | A- | 依托国家光电实验室,结合测绘、遥感等特色方向 | 遥感光学、激光雷达、空间光学 | |

| 陕西 | 西安电子科技大学 | A | 与物理与光电工程学院联合,军工背景突出 | 光电信息处理、红外技术、光学仪器 |

| 西安交通大学 | A | 依托精密仪器研究所,侧重工程与交叉学科 | 光电检测技术、激光医疗、光学MEMS | |

| 广东 | 华南理工大学 | A- | 与物理与光电学院合作,面向珠三角产业需求 | LED技术、光学显示、智能制造光学 |

| 深圳大学 | B+ | 依托光电工程学院,注重产学研转化 | 光纤通信、微纳光学、生物光子学 |

非全日制光学工程专业的培养特点

- 课程设置:非全日制项目通常采用“周末班+集中授课”模式,课程内容兼顾理论深度与工程实践,核心课程包括《激光原理与技术》《光学设计》《光电检测技术》《光纤通信》等,部分院校还开设人工智能与光学交叉课程(如机器视觉、深度学习在光学中的应用)。

- 实践导向:多数院校要求学生参与企业课题或校内实验室项目,例如清华大学的“光学工程实践基地”、上海交通大学的“产学研联合培养项目”,学生可依托合作企业(如华为、大疆、中科院长春光机所等)完成学位论文。

- 师资力量:非全授课教师以校内导师为主,部分院校聘请企业专家担任行业导师,例如华中科技大学的“双导师制”,确保学生既能掌握前沿理论,又能解决实际工程问题。

- 研究方向适配性:院校研究方向与区域产业布局密切相关,例如苏州大学侧重光纤传感(长三角光通信产业)、西安电子科技大学突出红外技术(国防军工需求),考生可根据职业规划选择匹配度高的院校。

报考条件与注意事项

- 基本要求:通常要求考生具有本科及以上学历(部分院校接受同等学力),且在光学、电子、机械等相关领域有2年以上工作经验(具体以院校招生简章为准)。

- 考试科目:初试科目一般包括《思想政治理论》《英语二》《数学二》《光学工程基础》(或《信号与系统》等),复试侧重专业综合能力及工程案例分析。

- 学费与学制:非全日制学费因院校而异,例如清华大学约15-18万元/2年,上海交通大学约12-15万元/2.5年,学制通常为2-3年,适合在职人员平衡工作与学习。

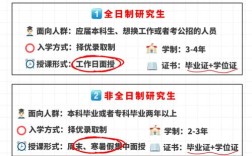

- 证书效力:毕业后获得硕士研究生毕业证书和学位证书,与全日制学历证书具有同等法律效力,可用于企业晋升、职称评定、考博等。

相关问答FAQs

Q1:非全日制光学工程专业的毕业难度如何?是否需要脱产学习?

A1:毕业难度与全日制基本一致,需完成课程学习、学分修满及学位论文答辩,论文要求结合工程实际问题,部分院校需发表核心期刊论文或申请专利,学习方式无需脱产,一般利用周末或集中授课(如每月4天),不影响正常工作。

Q2:没有光学背景的在职人员可以报考吗?需要提前补哪些知识?

A2:部分院校接受跨专业报考,但建议考生提前补充光学基础课程,如《物理光学》《应用光学》《激光原理》等(可通过MOOC平台学习),同时具备一定的数学(微积分、线性代数)和编程能力(Python、MATLAB),以适应课程要求,具体跨专业政策需参考各院校招生简章。