定势思维是指人们在面对问题或情境时,倾向于依赖已有的经验、知识或固定的模式来思考和处理问题的一种心理倾向,它是一种心理捷径,帮助人们在信息过载的快速决策中节省认知资源,但同时也可能限制思维的灵活性和创新性,定势思维的形成与个体的成长环境、教育经历、文化背景等因素密切相关,长期积累的生活经验和知识结构会内化为一种思维惯性,使人们在遇到相似情境时自动激活已有的认知模式。

从认知心理学的角度来看,定势思维是人类大脑适应复杂环境的一种进化机制,当一个人多次通过某种方法解决问题后,这种方法会被大脑标记为“有效策略”,未来遇到类似问题时,大脑会优先调用这一策略,而无需重新分析问题,这种机制在日常生活中具有积极意义,比如熟练骑自行车的人无需每次都重新学习平衡技巧,但也会带来负面影响,如“功能固着”现象,即人们只看到物体通常的功能,而忽略其他可能性,经典的“蜡烛问题”实验就证明了这一点: participants 被要求将蜡烛固定在墙上,结果多数人只想到用盒子装蜡烛,而忽略了盒子本身可以作为烛台使用,这就是定势思维导致的思维僵化。

定势思维在不同领域的表现各有特点,在科学研究中,它可能导致研究者对反常现象视而不见,例如爱因斯坦曾因受经典物理学定势思维影响,一度否定宇宙膨胀的理论;而在商业决策中,企业若依赖过去的成功经验,可能忽视市场变化,导致柯达公司在数码时代转型失败,教育领域同样存在定势思维的弊端,传统的“标准答案”式教学容易培养学生的思维惯性,抑制批判性思维和创造力的发展,相比之下,艺术创作领域则需要打破定势思维,毕加索的立体主义画作正是通过打破传统透视法规则,开创了新的艺术表现形式。

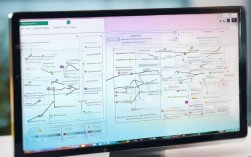

克服定势思维需要主动培养元认知能力和创新思维,具体方法包括:第一,刻意练习“逆向思考”,从相反的角度重新审视问题,如设计思维中的“重新定义问题”步骤;第二,接触多元知识领域,跨学科学习可以打破单一思维框架,例如乔布斯将书法艺术与计算机设计结合;第三,采用“头脑风暴”等发散性思维工具,在无评判的氛围中尽可能多地生成解决方案;第四,定期反思自己的决策过程,识别是否存在思维盲点,研究表明,通过有意识的训练,定势思维的负面影响可以显著降低,例如在“邓克尔蜡烛问题”中,提示参与者“盒子可以他用”后,解决率大幅提升。

从社会层面看,定势思维还可能强化偏见和刻板印象,基于性别、种族的刻板印象本质上是群体层面的定势思维,它会影响人们的判断和行为,导致不公平现象,要减少这种影响,需要通过教育和媒体宣传促进多元包容的文化,鼓励个体意识到并挑战自己的固有观念,值得注意的是,定势思维并非完全负面的,在需要快速反应的情境下,它是一种高效的心理机制,关键在于根据问题性质灵活切换思维模式。

以下是与定势思维相关的常见问题解答:

FAQs

-

如何区分定势思维与创新思维?

定势思维是一种依赖既有经验和模式的认知倾向,强调“重复有效”,而创新思维则强调突破常规,寻求新解决方案,两者的核心区别在于:定势思维关注“如何更快地用已知方法解决问题”,创新思维关注“如何用新方法解决问题”,面对“如何提高工作效率”,定势思维可能建议“优化现有流程”,而创新思维可能提出“用AI替代重复劳动”,在实践中,两者并非对立,创新思维也需要基于对定势思维的理解,才能有针对性地突破。 -

定势思维是否可以通过教育彻底消除?

定势思维是人类认知的基本特征,无法被彻底消除,但可以通过教育有效弱化其负面影响,教育的关键在于培养学生的“思维灵活性”,例如通过项目式学习让学生接触开放性问题,鼓励质疑和探索,而非单纯记忆标准答案,教师应示范如何反思思维过程,例如在解题后引导学生讨论“为什么选择这种方法”“是否有其他可能性”,研究表明,从小接受此类训练的个体,在成年后更易打破思维定势,但完全避免定势思维的影响仍是不可能的,因为它是大脑高效处理信息的自然机制。